一、一场“跨维度”的碰撞:从“刀子嘴”到“定海神针”

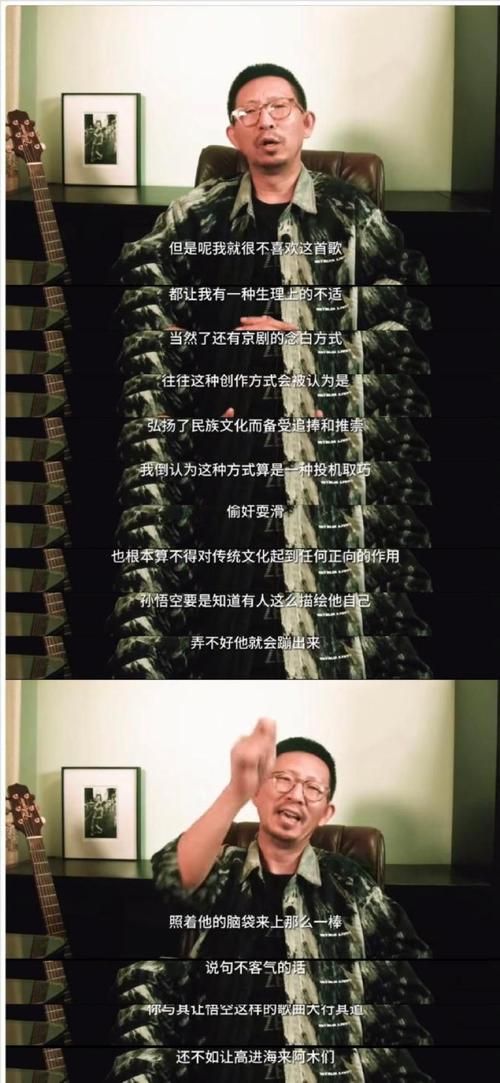

你有没有发现,最近娱乐圈的“嘴仗”越来越有意思?这次的主角,是两个看似毫无交集的人——一个是以“毒舌”出圈的选秀导师丁太昇,另一个是被称作“歌坛定海神针”的音乐人刘欢。

事情的起因,是有网友翻出丁太昇在某综艺里的一段评价:“刘欢老师是殿堂级人物,但放在现在的选秀市场,他的标准是不是‘太慢’了?现在的观众要的是‘炸场’,是‘瞬间记住’,不是‘慢慢熬’。”这话一出,瞬间炸了锅:有人觉得丁太昇“不懂装懂”,有人觉得他“说出了行业真相”,还有人干脆搬出刘欢的经典作品反问:“弯弯的月亮千万次的问,哪一首不是‘慢慢熬’出来的经典?”

其实,这哪是两个人的争论?分明是两种音乐理念的碰撞,是一个时代的“流量逻辑”与另一个时代的“艺术坚守”的对话。作为做了十年娱乐圈运营的人,我倒想和大家聊聊:当丁太昇的“刀子嘴”遇上刘欢的“定海神针”,我们到底在争论什么?

二、丁太昇:不是“毒舌”,是“吃过亏”的务实派

先说说丁太昇。很多人对他的印象停留在中国新说唱里那个“怼天怼地”的导师——选手说他“太严格”,他直接回怼:“你那不叫说唱,叫念经”;选手说“我想表达态度”,他反问:“你的态度是什么?是模仿别人的态度吗?”

但你知道他为什么这么“毒”吗?因为我了解他的背景:丁太昇本名邓 Term,早年间是做音乐制作的,给不少歌手写过歌,也做过幕后。后来他转行做导师,在一次采访里他说过:“我见过太多有天赋的选手,因为‘虚’了,以为‘会炫技’就是‘厉害’,结果最后一首歌都没记住。我不是想骂他们,我是怕他们‘死’得快。”

比如他曾批评过一个选手:“你的flow很复杂,但全是别人的影子,你自己呢?”那选手当时不服气,但在后来的比赛中,因为找不到自己的风格,真的被淘汰了。丁太昇在后台问他:“现在知道我为什么骂你了吗?音乐不是拼‘难度’,是拼‘独特’。”

所以说,丁太昇的“毒舌”不是刻薄,而是“过来人”的务实。他懂市场的残酷——现在的选秀节目,镜头留给“普通选手”的时间不超过10秒,如果10秒内没抓住观众的耳朵,就真的“凉”了。他强调“炸场”,不是鼓励“浮夸”,而是要求“有记忆点”:你的歌有没有“钩子”?你的声音有没有“辨识度”?你的表演有没有“态度”?这些,不是“艺术”的敌人,是“生存”的必需。

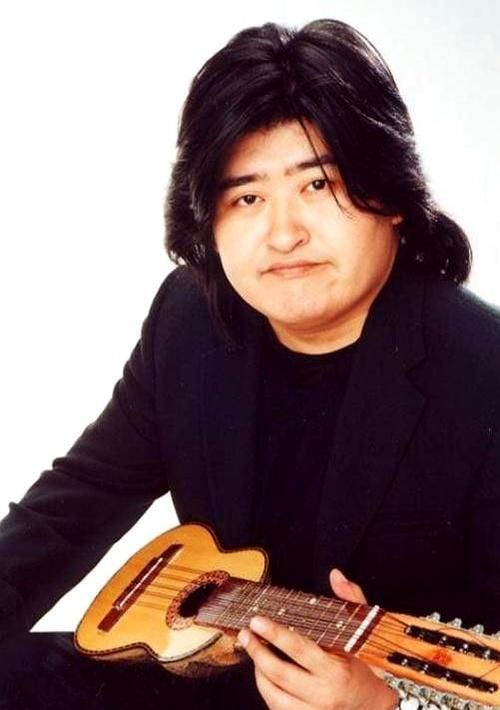

三、刘欢:不是“慢”,是“经得起时间”的真诚

但为什么丁太昇的话会引起这么大的争议?因为刘欢的存在,像一面镜子,照出了我们对“好音乐”的不同定义。

刘欢是什么人?是好声音里那个“温柔地引导”的老师,是我是歌手里那个“用实力说话”的歌者,更是华语乐坛里“把音乐做到极致”的标杆。他曾说:“我做音乐,不是为了‘炸场’,是为了‘留得住’。”

你看他指导选手:不是教他们“怎么炫技”,而是问他们“这首歌你想表达什么?”“你的情绪对了吗?”比如有个选手唱弯弯的月亮,想加入自己的改编,刘欢没有直接否定,而是说:“你可以改,但得先告诉我,你为什么要改?你想通过改编传递什么?”那个选手想了半天,说:“我想让这首歌更有‘力量’。”刘欢摇摇头说:“这首歌的力量,在于‘温柔’,不是‘炸裂’。你要先理解它,才能改变它。”

刘欢的“慢”,是对“艺术”的尊重;他的“坚持”,是对“观众”的负责。他的作品,无论是少年壮志不言愁还是千万次的问,流传了几十年,不是因为“炸场”,而是因为“真诚”——里面有他对音乐的热爱,对生活的感悟,对人性的思考。这种“慢”,不是“落后”,是“经得起时间”。

四、我们到底在争论什么?是“流量”还是“品质”?

其实,丁太昇和刘欢的争论,背后是娱乐圈的一个核心问题:我们到底需要什么样的选秀节目?是“流量导向”的“娱乐快餐”,还是“品质导向”的“艺术盛宴”?

近年来,选秀节目越来越“快”:海选、淘汰、投票、出道,几个月就能造出一个“偶像”;选手越来越“年轻”:有的甚至没学过音乐,就因为“有颜值”“有话题”就被捧上神坛;歌曲越来越“套路”:副歌全是“爱呀恨呀”,歌词全是“伤痛呀回忆”,听多了就会腻。

这种现象的背后,是“流量”的逻辑:节目需要话题,导师需要热度,选手需要曝光,一切都为了“数据”。但问题是,这样的“速成偶像”,能走多远?去年的某选秀冠军,出道不到一年,就被曝出“假唱”“耍大牌”,粉丝脱了一波又一波。这难道是我们想看到的吗?

而刘欢的存在,就像一剂“清醒剂”:他告诉我们,音乐不是“流量工具”,是“艺术表达”;选手不是“娱乐商品”,是“音乐人”;选秀节目不是“造星工厂”,是“培养人才的土壤”。

五、想说的:不是“谁对谁错”,是“我们要什么”

说真的,作为娱乐圈从业者,我理解丁太昇的“务实”——现在的市场太残酷,没有“记忆点”真的很难生存。但我更敬佩刘欢的“坚守”——在这个“快”的时代,愿意“慢慢熬”的人,越来越少。

其实,丁太昇和刘欢,不是“敌人”,是“战友”。丁太昇教会选手“怎么活下去”,刘欢教会选手“怎么走得远”。我们争论的,不是“谁的方法更好”,是我们到底想要什么样的“偶像”——是“昙花一现”的“流量明星”,还是“经得起时间”的“音乐人”?

想问问大家:如果让你选,你会选一个能“炸场”的“流量选手”,还是一个能“留得住”的“品质歌手”?或者说,我们能不能:既要“炸场”的“记忆点”,也要“留得住”的“真诚”?

毕竟,华语乐坛需要“丁太昇”的“严格”,也需要“刘欢”的“温度”。因为,无论是“快”还是“慢”,最终的目的,都是为了“好听”、“耐听”、“让人记得住”。

你觉得呢?