凌晨两点,加班到麻木的我打开车窗,冷风灌进来时,手机里突然响起“千万里,我追寻着你”的旋律。副歌飙起的那刻,眼眶突然热了——不是伤心的泪,是被一种沉甸甸的东西砸中的恍惚。刘欢的歌好像都有这种魔力,无论过去多少年,某个音符一响,就能让你瞬间卸下铠甲,灵魂跟着一起“醉”过去。

“醉”,是时光给的酒,越品越烈

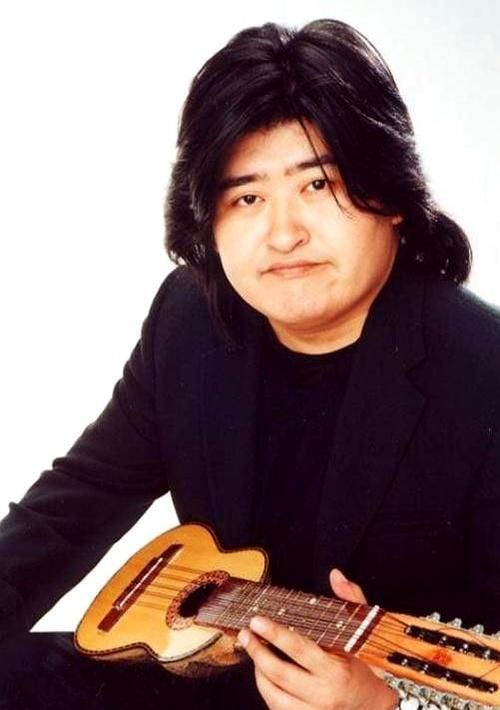

很多人说刘欢的歌“像一壶老酒”,其实是他的嗓子里藏着时间的重量。90年代初,弯弯的月亮里“今天的泪水,又是昨天的潮水”,唱的是对故乡的眷恋,却让漂泊在外的人听着听着,就把自己唱进了歌词里。那时候的唱片机要翻来覆去倒带,可刘欢的声音不用刻意修饰,光是他那略带沙哑的胸腔共鸣,就能把“夜色那么好”唱得像裹着月光,温柔得让人心颤。

后来好汉歌火了,“大河向东流哇”一响,全国KTV的麦都被抢疯。但很少人知道,刘欢录这首歌时发着高烧,嗓子已经哑得说不出话。他怕换歌手没那股“莽劲儿”,硬是带着烧录完,结果那股子“粗粝的生命力”,反成了最戳人的地方。现在听,依然觉得不是在唱歌,是在吼一个时代的肝胆相照。

他从不在歌里“秀技巧”,却总让你心头一颤

刘欢的“醉”,从不来自炫技。他的高音像是从肺里直接冒出来的火,低音像陈年的木家具,沉得很稳。千万次的问里“我不能随波浮沉”那句,气口绷得像拉满的弓,你听不到他换气的痕迹,只看到一个在北京打拼的年轻人,对着纽约的摩天大楼喊出的倔强。这种“不刻意”,恰恰是他最厉害的地方——他懂普通人藏在心底的情绪。

有人说现在听从头再来还会哭,这歌当年下岗潮时响遍大街小巷,刘欢用最朴实的嗓子唱“心若在梦就在”,没有居高临下的同情,就是个大哥拍着你的肩膀说“站起来”。这种“共情”,比任何华丽的编曲都有力量。直到现在,歌手舞台上他唱往日时光,闭眼吟唱时,台下不管是90后还是00后,都跟着安静下来——好歌从不在乎年龄,只在乎能不能把人心里的那根弦拨响。

为什么30年过去,我们还需要“刘欢式的醉”?

现在短视频里15秒的“神BGM”一茬接一茬,听多了总觉得像吃快餐——当时觉得上头,转头就忘了。但刘欢的歌不一样,它们是“慢炖出来的功夫肉”。你是这样的人写周恩来总理,歌词没有一句直白说“伟大”,但他站在空旷的录音室里,用几乎气声的吟唱,把“不要说我一无所有”唱得像整个民族的集体记忆。这种“沉重中的温柔”,是流量歌给不了的。

更难得的是,红了这么多年,他从不在歌里贩卖焦虑,也不刻意迎合市场。你说他“不够时尚”?可他唱我像雪花天上来时,那种对艺术的敬畏,比任何潮流都动人。如今63岁的他,依然会在综艺里认真点评新人,说“唱歌得先学会做人”,但只要音乐前奏一响,他依然是那个能把全场唱静的“歌王”。

说到底,刘欢的歌让我们“醉”,醉的不是旋律,而是那个被生活压得喘不过气的自己,突然在某句歌词里找到了回声。他像躲在幕后的酿酒师,把岁月里的悲欢、时代的冷暖都酿进歌里,等你某个脆弱的时刻拿出来,抿一口,整个人都暖了。

所以下次再听刘欢,不妨把音量调大一点——或许你会发现,让你醉的从来不是酒,是那个被他歌声唤醒的、还相信美好的自己。