提到“卖艺”,你想到的是什么?天桥下讨生活的流浪艺人?酒吧里驻唱的小透明?还是娱乐圈里为流量折腰的“工具人”?但在刘欢这里,“卖艺”俩字,硬是被他唱成了“国术”——不是花拳绣腿的表演,而是扎扎实实、能戳进人心里的真功夫。

一、舞台上的“疯子”:把歌“焊”在热搜上的是人是仙?

2018年,中国好声音里,刘欢一拍桌子站起来:“这首歌不能改!原创的东西,就是歌手的命!”当时多少人觉得他“较真”,如今再看,他较的不只是歌,是这行当快被忘掉的“规矩”。

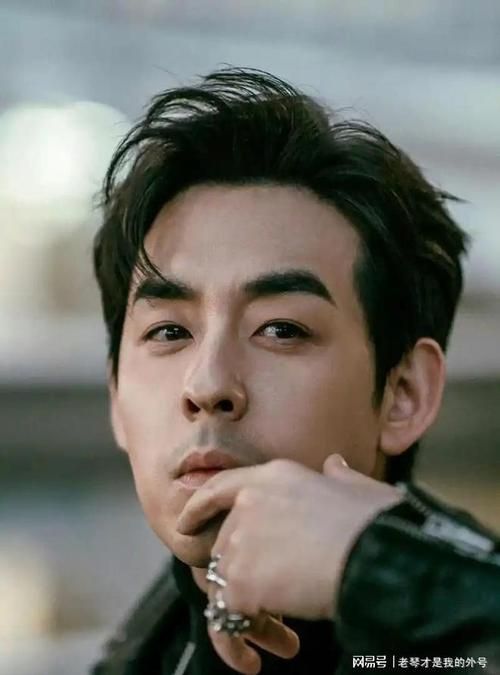

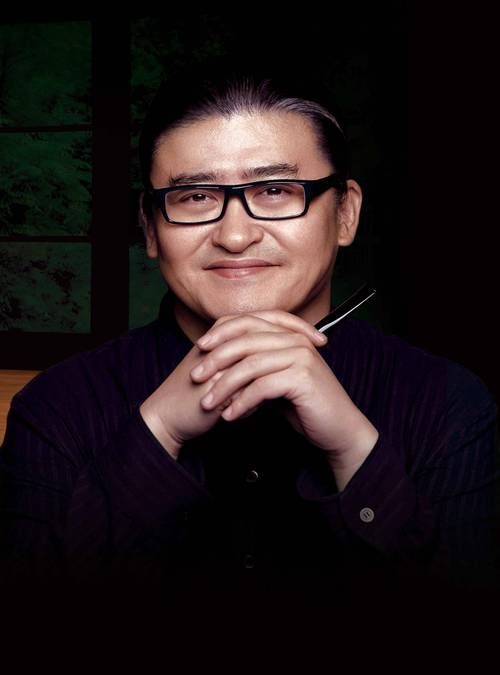

从80年代的少年壮志不言愁,到弯弯的月亮里的月光,再到好汉歌里“大河向东流”的豪迈,刘欢的歌从来不是“网红快餐”。90年代初,他一首千万次的问火遍大江南北,有人劝他趁热打铁出“口水歌”,他却跑去给北京人在纽约配乐,啃下全英文剧本,愣是把主题曲唱成了海外华人的“乡愁密码”。后来更绝,为甄嬛传写凤凰于飞,琢磨了半年古音韵,连“嬛”字的拖音都改了三次——有人说他“轴”,可观众跟着剧哭到崩的时候,谁还记得这些“轴”的细节?去年跨年晚会,64岁的他唱从头再来,唱到“看成败人生豪迈只不过是从头再来”时,镜头扫过前排的年轻观众,有人眼里闪着光,有人跟着哼——这不是“情怀杀”,是他的歌真的长在了中国人的记忆里。

二、舞台下的“傻子”:钱堆里打滚的人,为啥偏要“自讨苦吃”?

娱乐圈最不缺的就是“懂生意”的人。刘欢曾经手握顶配资源:央视背书、国民度拉满、国际名导争着合作,随便接个代言就能把别墅换成庄园。可他偏不——20年前,天价商演邀约像雪片一样飞来,他却在家里写论文,研究“中国传统音乐在当代流行化的可能性”;有人建议他上综艺“刷脸”,他说“别糟蹋观众时间”;连参加好声音,都提前跟节目组“约法三章”:我不当“表情包”,不抢学员风头,只说真话。

最难的时候是2013年,他因重病入院,体重骤降40斤,医生严禁他熬夜。可等病情稍有好转,他就躲进录音棚,给公益纪录片人间世配乐。工作人员劝他“身体要紧”,他摆摆手:“这歌救不了命,但能暖人心。你说这‘买卖’亏不亏?”后来记者问他“后悔吗”,他哈哈大笑:“后悔?我刘欢就这点出息,除了唱歌,别的都不会,只能‘卖’这点手艺了。”

三、行业里的“师傅”:他是“严师”,更是“医者”

周深第一次见刘欢,紧张得手心冒汗,生怕自己“不被认可”。结果刘欢拍着他的肩膀说:“你的嗓子是老天爷赏饭吃,但光有天赋不够,得用脑子唱歌。”后来他教周深大鱼的气口,蹲在录音棚里示范了20多遍,连“鱼”字尾音的颤音都算好了频率——这不是“导师”的架子,是“匠人”的传帮带。

吉克隽逸刚出道时,总想走“欧美酷飒”路线,唱出来的歌却“飘”在天上。刘欢直接点破:“你忘本了!你的根是凉山,是彝族人的大山调调。”后来吉克隽逸唱一支穿云箭,把山歌的苍劲和流行乐的结合,一下从“流量偶像”变成了“实力歌手”。这些年,他教的徒弟里,有人成了“导师”,有人拿了“歌王”,有人隐退做音乐人——可不管走到哪儿,他们提起刘欢,都三个字:“真严格。”可“严”的背后,是“怕”:怕这行当丢了“真”,怕年轻人忘了“音乐是用来听的不是用来炒的”。

写在最后:“卖艺”如何成了“风骨”?

现在回头看,刘欢的“卖艺”,哪里是“卖”?他是在守——守舞台的敬畏,守音乐的纯粹,守艺人该有的脊梁。当娱乐圈“割韭菜”成风,“人设”比作品火的时候,他像个执拗的老头,抱着吉他站在一边,慢悠悠地说:“你们慢慢闹,我先把歌唱好。”

或许刘欢早就明白:真正的“艺人”,不是把“艺”卖给观众,而是把“心”放进歌里。这半生,他守着这“手艺”,守成了“国术”。而我们该庆幸:这个浮躁的时代,还有像他这样的人,肯把“卖艺”,活成一场风骨。

下次再听刘欢的歌,你不妨问问自己:在这个“流量至上”的年代,还有多少人肯像他一样,把“歌唱成心跳”,把“艺守成信仰”?