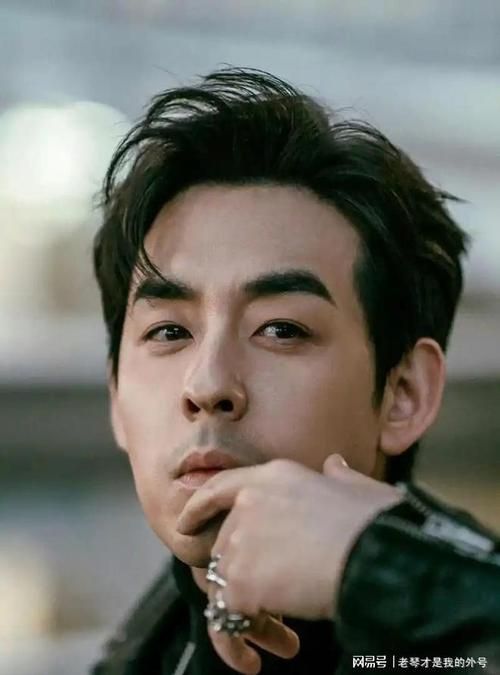

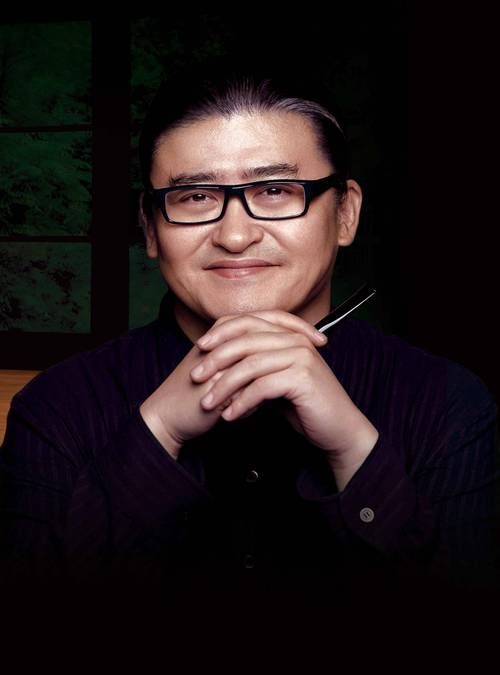

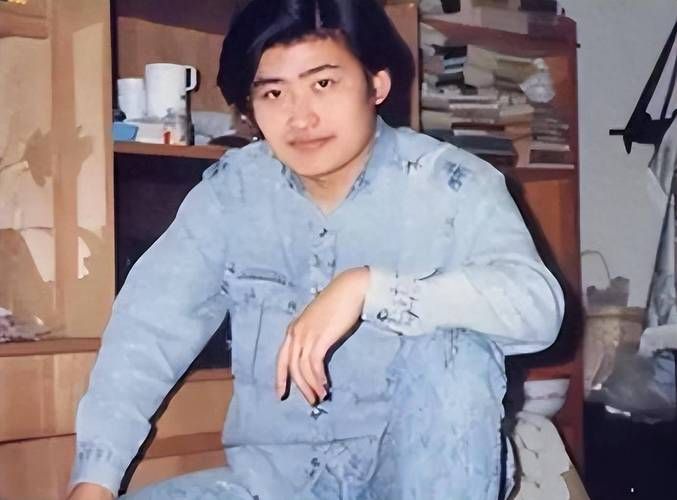

1990年的春晚,留着长发、抱着吉他的刘欢站在台上,用一首弯弯的月亮唱出了中国人的集体记忆。三十多年后,当这个名字出现在华中科技大学的校园公告栏上时,不少学生发问:“那个唱好汉歌的刘欢,会和咱们理工科有什么关系?”

其实,刘欢和华中科大的交集,早藏在一串串音符里,也藏在一届届学子的人生选择中。

从好汉歌到“华科大讲堂”:他给理科生讲了什么?

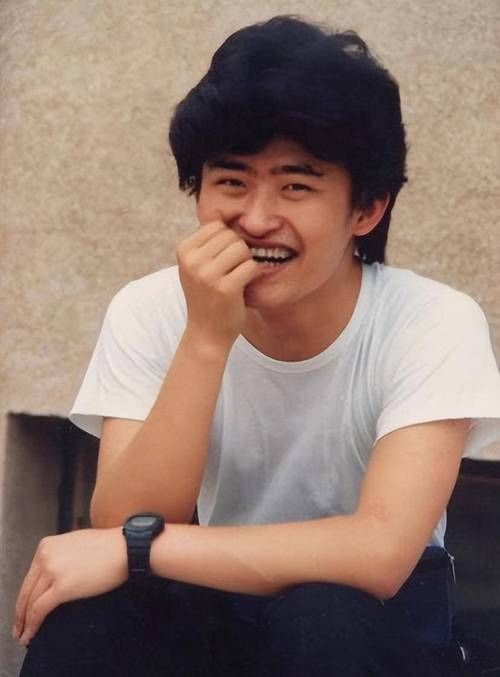

2023年秋天,华中科大的“科学与人文”讲座系列迎来了一位特殊嘉宾。没有华丽的舞台灯光,刘欢抱着吉他坐在讲台前,开口第一句话是:“没想到咱们工科院校,这么多人听得懂布鲁斯。”

台下坐着自动化专业的研三学生小李,他记得刘欢讲到好汉歌的创作:“当时要找既有中国味儿又能传唱的旋律,我想起小时候听的豫剧,但直接用不行,得把‘滑音’‘甩腔’放进4/4拍里——你看,这不就是你们编程说的‘算法适配’吗?”全场哄堂大笑,有学生在笔记上画了个笑脸:“原来艺术也需要‘调试参数’。”

那场讲座持续了三个小时,刘欢没放伴奏,就靠一把吉他讲了音乐里的数学、歌词里的人生哲学。他说:“我儿子学物理,总说‘文科没用’,我告诉他,你看爱因斯坦拉小提琴,科研和艺术从来不是对立的。在华科大这样的地方,可能更需要‘跨界的声音’。”

“刘欢老师的选修课”:藏在一届届毕业歌里

很少有人知道,华科大的毕业歌,有好几届都藏着刘欢的影子。2018年,软件学院的毕业生想要一首原创歌,找到校艺术团指导老师,对方一句话:“你们听过刘欢凤凰于飞里的转音吗?能不能把那种‘循环上升’的感觉写进去?”

毕业生小王是作曲者,他回忆:“刘欢的歌里藏着‘结构感’,主歌铺陈,副歌爆发,就像我们写的代码——逻辑清晰,又能给人情绪出口。”那首代码星辰后来成了华科大的“网红毕业歌”,在B站播放量破百万,评论区有人说:“从‘Hello World’到‘星辰大海’,刘欢的歌里好像真的有答案。”

更早的2015年,刘欢来华科大参加毕业典礼,看到合唱团唱他改编的从头再来,突然停下来指挥:“这里换一种呼吸,像你们做实验时沉住气的感觉。”五年后,那个合唱团的成员成了芯片工程师,他在朋友圈发:“今天调试成功,想起刘欢老师说的‘艺术和科学,都要学会留白’。”

“理工科的灵魂,需要歌声浇灌”

刘欢和华中科大的缘分,或许早就写在基因里。作为国内最早推行“人文教育”的理工院校之一,华科大的“音乐鉴赏”选修课连续十年选课爆满,而刘欢的歌,永远是课堂上的“案例库”。“为什么千万次的问能火三十年?因为它把‘对未知的追问’写进了旋律里。”音乐老师陈萌每次讲到这里,都会放刘欢的现场版,“你们搞科研的‘好奇心’,和歌手的‘创作欲’,本质上是同一种东西。”

去年冬天,刘欢在社交媒体发过一张照片:华科大的雪地里,一群学生抱着吉他围着他唱天地在我心。配文是:“他们说这里是‘工程师的摇篮’,但我看到的是‘一群会唱歌的造梦者’。”

你看,当好汉歌的激昂遇上实验室的严谨,当弯弯的月亮的婉约碰撞代码的逻辑,刘欢和华中科大早就超越了“明星与高校”的简单关联。他像一面镜子,照见了理工科里藏着的浪漫;也像一座桥,让艺术与科学在这里交相辉映。

下次再听到刘欢的歌,或许你会想起:那些在实验室里熬过的夜,那些在公式里寻找的答案,原来都在旋律里,找到了回响。