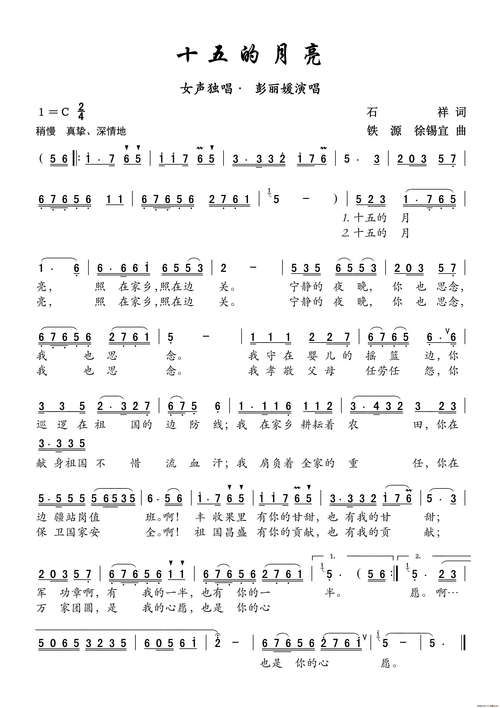

提到十五的月亮,大多数人脑海里第一个跳出来的,或许是董文华1989年春晚舞台上那身军装,清亮又坚定的歌声里装着那个年代最朴素的“家国情怀”。但很少有人细想——同样是这首被传唱了近四十年的老歌,为什么刘欢唱出来,像陈年的白酒,入口辛辣却回味悠长;张学友一开嗓,又像温润的玉,润物无声却直抵人心?

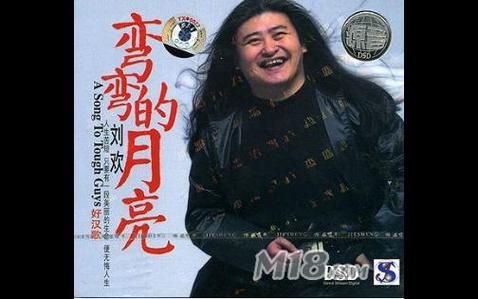

刘欢的“大百科”:用声音写诗,把“山河”唱成史诗

刘欢和十五的月亮的缘分,藏着他对“大歌”的独到理解。1990年代,他曾在96中国民歌盛典上唱过这首歌,没有花哨的改编,甚至连伴奏都极简,只有一架钢琴垫在底下,像在给故事铺开一张素净的稿纸。

他的嗓子是天生的“大百科”——胸腔共鸣像厚厚的字典,每个字都带着分量。唱“十五的月亮,照在家乡照在边关”时,你能明显感觉到“家乡”两个字是从肺腑里压出来的,带着点沙哑的厚重,像是走南闯北的中年人想起灶台上温着的粥;而到“丰收果里有你的甘甜,也有我的甘甜”,尾音突然扬起来,又像老农擦汗时咧开嘴的笑,不甜腻,却实在得让人鼻子发酸。

有人说刘欢唱歌“端着”,但唱十五的月亮时,他反而“放”下了。他不刻意煽情,却把“牺牲”与“奉献”唱得比什么都动人。你听他“宁肯自己搏风雪,为了万家团圆”那句,“搏风雪”三个字咬得又轻又快,像在说一件习以为常的小事,反而比声嘶力竭的呐喊更有力量。这大概就是“大百科”的智慧——不解释,只呈现,让听众自己从声音里品出味道来。

张学友的“歌神”:把细节拆开,让“思念”落进眼里

如果说刘欢的十五的月亮是“俯瞰山河”,那张学友的版本就是“凝视人间”。2004年“学友· Classical”演唱会上,他穿一身黑色西装,抱着吉他自弹自唱,没有背景合唱,没有恢弘编曲,就那么安静地坐在光里,像深夜里给你发消息的老朋友。

张学友的“神”,藏在“抠细节”里。他会把“十五的月亮”的“月”字拖得长长的,尾音带着点颤,像是喝醉了酒想起某个人;唱“军功章啊,有我的一半,也有你的一半”时,突然压低声音,几乎是气声说出来的,像怕惊扰了谁的梦。你甚至能想象到他唱这句话时,眼角可能有点红——不是刻意哭,而是那种长久思念积在心里的酸,没忍住漏出来一点。

最绝的是他对节奏的把控。原版歌曲是进行曲式的,容易显得“口号化”,张学友却把它改成了慢摇的节奏。吉他扫弦像心跳,不急不躁,刚好跟着思念的频率。“月亮”两个字,他有时候唱成“月—亮”,有时候又连成“月亮”,像在试探对方的心思。这种“不按套路来”,反而让“思念”从“宏大的奉献”落回了具体的“一个人的等待”——边关的战士想家,家里的妻子想他,这种双向的、克制的痛,被他唱得像一根针,轻轻扎进心里。

两种极致,却藏着同一个“魂”

为什么刘欢和张学友,能把同一首歌唱成两种“教科书”?因为他们都没碰“歌词的灵魂”,只是用自己的生活阅历,给“灵魂”穿了不同的衣裳。

刘欢是见过“大场面”的人,从北京人在纽约到好汉歌,他唱过太多“大主题”,所以唱十五的月亮时,他自然把“边关”和“家乡”看成一体,是两个相互守望的坐标,写的是一份集体的、厚重的深情。张学友不一样,他唱了一辈子“小情歌”,从吻别到她来听我的演唱会,他擅长把情感掰碎了揉进细节,所以唱这首歌时,他眼里看到的是“人”——是那个在灯下缝军装的妻子,是那个望月数日的士兵,是把个人思念藏在国家叙事里的普通人。

说到底,十五的月亮能传唱这么久,从来不是因为歌词有多华丽,而是因为它触动了人性里最共通的东西:有人守护山河,就有人在后方点亮一盏灯;有人甘于奉献,就有人默默陪伴。刘欢给了这首歌“骨骼”,撑起了家国情怀的脊梁;张学友给了它“血肉”,让每一个听歌的人都能从里面找到自己的影子。

下次再听到十五的月亮,不妨静下心来听听——刘欢开口,你会想起故乡的月亮圆得像一面鼓,敲的是回不去的旧时光;张学友唱起,你会想起某个深夜想起的人,哪怕隔着千山万水,月光也能把心事连成线。