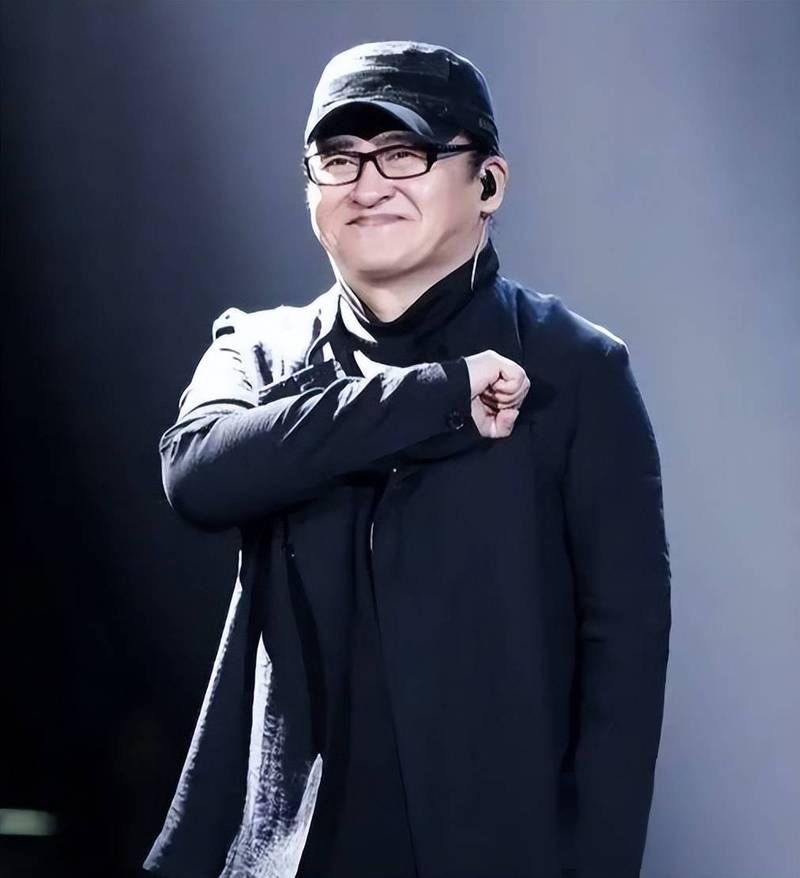

前几天刷到一条老视频,是卢璐在某音乐节后台采访刘欢。镜头里的刘欢穿着休闲装,刚结束表演还带着喘,但聊到音乐眼睛里的光比舞台灯光还亮。评论区有人说:“20年了,卢璐还是那个能让艺人‘藏不住’的主持人。”

这话突然让我想起另一个片段——2013年我是歌手决赛夜,当所有人都在夸刘欢的从头再来多么震撼时,卢璐拿着话筒轻声问:“刘老师,这首歌您录了整整8遍,是不是觉得现在的‘完美’跟以前不一样了?” 当时台下的掌声突然停下来,刘欢愣了一下,摸着下巴笑了:“是啊,以前觉得‘完美’是技巧,现在觉得是‘心里过得去’。”

卢璐的采访,从不是“念稿机器”

提起卢璐,很多人第一反应是“央视气质”——端庄、沉稳,声音像温开水一样舒服。但真正懂她的人知道,她的“厉害”藏在那些“不合时宜”的追问里。

刘欢曾在一档访谈里开玩笑:“每次见卢璐我都紧张,她像个‘音乐侦探’,总能把你的老底翻出来。” 比如2008年刘欢为奥运会写我和你,当时很多人觉得“不够大气”,卢璐没问您觉得这首歌怎么样,而是蹲在录音室外等了他三个小时,说:“刘老师,我昨天凌晨两点听demo,副歌那一段您故意压着嗓子,是不是怕太高亢会吓到孩子?” 刘欢当时就笑了:“知我者,卢璐也。”

为什么卢璐总能“戳中”艺人?不是因为她运气好,而是她真的“懂”。她大学学的是中文系,后来又去中央音乐学院进修了三年音乐理论,对流行、古典、民族乐都有自己的判断。采访前,她会把艺人的所有专辑听完,把他们的访谈翻到发黄,甚至找他们的同学、朋友聊聊天。有次采访李宗盛,她没聊山丘,反而问:“您写给自己的歌时,是不是想起1985年第一次穿西装录音的样子?” 李宗盛当时眼眶就红了:“你怎么知道的?”

刘欢的“掏心窝子”,只给“值得的人”

刘欢在娱乐圈是个“特殊”的存在——他从不炒绯闻,不接商演,甚至很少上综艺,但对卢璐的采访,他却从未拒绝过。有次记者问他:“为什么愿意接受卢璐的采访?” 刘欢想了想说:“因为跟她聊天,不用‘演’。”

确实如此。看卢璐采访刘欢,像两个老朋友坐在咖啡厅聊天,没有“您是华语乐坛泰斗”的吹捧,也没有“您对某件事怎么看”的套路问题。她会聊刘欢的“糗事”——比如第一次上台紧张到把歌词写在手上,会聊他对女儿的音乐教育——“我让她听古典乐,不是培养她成为音乐家,是想让她知道,这个世界有比流行乐更‘珍贵’的声音”,甚至会聊他的“执念”——“我到现在还觉得,如果没发福,我能唱更高音。”

2020年刘欢做客卢璐的直播间,当时他在家隔离,头发有点乱,穿着老头衫,却聊了整整三个小时。他说:“卢璐,你知道吗?我最近翻到你2005年采访我的视频,你说‘刘欢,你觉得自己是‘音乐的奴隶’吗’,我当时没答上来,现在我想明白了,是的,我是。” 那场直播的观看量破了5000万,网友留言:“原来刘欢也不是‘神’,他也会为了音乐失眠,也会怀疑自己。”

20年“姐弟情”:是搭档,更是知己

有人问,卢璐和刘欢到底是什么关系?搭档?朋友?都不是。更像是“懂你的知己”。

卢璐比刘欢小5岁,但在采访里,她从不摆“前辈”的架子,刘欢也不把她当“晚辈”。有一次卢璐感冒了,刘欢特意让她采访时坐在沙发上,自己站着说;卢璐生日时,刘欢会发一段自己弹钢琴的视频,说:“卢璐,今年我没写歌,但这首生日快乐是为你弹的。”

2021年卢璐从央视退休,刘欢发了一条朋友圈:“今天送走了我的‘最佳采访对象’,以后找人说心里话,更难了。” 下面卢璐回复:“刘欢,别装,你明明可以找其他主持人,就是嫌他们问的问题太‘蠢’。”

这对“冤家”的互动,总让人觉得很温暖。在这个浮躁的娱乐圈,能看到两个“较真”的人凑在一起,为艺术,为真诚,为那份“懂彼此”的默契,真的很难得。

最后想说:好内容,永远“懂人心”

卢璐和刘欢的故事,其实藏着娱乐圈最珍贵的“密码”——不是流量,不是话题,而是“用心”。卢璐用专业的“懂”,让艺人愿意放下防备;刘欢用真诚的“答”,让采访有了温度。

现在很多人吐槽“娱乐圈的采访千篇一律”,其实不是没有好内容,而是少了像卢璐这样“较真”的人;也不是没有像刘欢这样“真诚”的艺人,而是少了能“接住”真诚的主持人。

也许,我们都该学学卢璐——做内容,别想着“讨好谁”,而是想着“懂谁”;学学刘欢——面对采访,别想着“怎么演”,而是想着“怎么说真心话。”

就像20年前那场经典采访的结尾,卢璐问刘欢:“您觉得自己会火多久?” 刘欢笑着说:“不知道,但只要还有人愿意听我唱歌,我就唱。” 而卢璐的回答是:“只要还有人像您这样唱歌,我就愿意采访。”

这大概就是最好的关系——你懂我的热爱,我懂你的坚持。