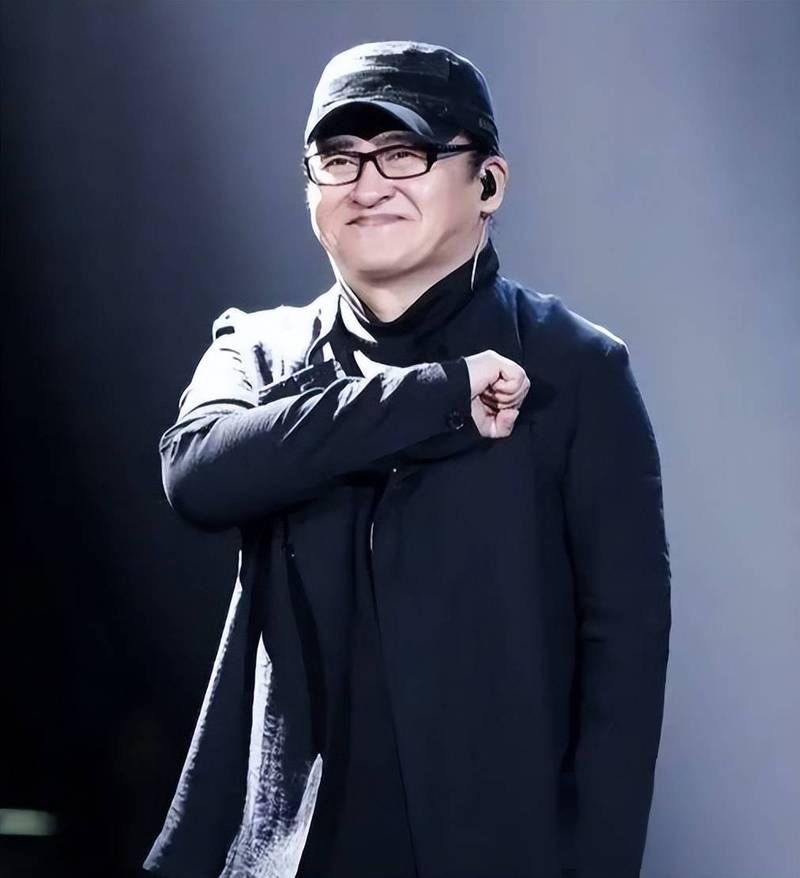

提到春晚主持人,谁是你的“白月光”?是朱军沉稳的“亲爱的观众朋友们”,还是董卿温润的“今年过节不收礼”,又或是撒贝宁“北大还行”的凡尔赛?但要说把“主持”和“歌唱”玩成双绝,让观众既能记住他串场的妙语连珠,又能跟着他唱完好汉歌弯弯的月亮的,恐怕只有刘欢了——没错,就是那个1990年代站在春晚舞台,顶着“歌神”光环却没把主持当主业,反而凭实力让观众记住“主持人刘欢”的男人。

如今二十多年过去,当年在春晚唱着“大河向东流”的他,似乎突然从主流视野里“隐身”了。去哪儿了?身体还好吗?是不是还和女儿一样“沉迷”美食?这些问题,可能连老粉都在心里转过千百遍。其实啊,刘欢没“退圈”,他只是换了个活法,把日子过成了比舞台更精彩的“人间剧本”。

从春晚舞台到讲台:他让“专业”成了最硬的底气

1990年春晚,26岁的刘欢第一次站在央视舞台,不是以歌手,而是以北京外语学院(现北京外国语大学)老师的身份。那年的他和程前、成方圆搭档,凭着一口流利的英语和从容的台风,把国际化的春晚氛围拉满。其实谁也没想到,这个唱着少年壮志不言愁的歌手,私下里竟是位“严师”出身——1987年从中央音乐学院毕业后,他没急着投身音乐圈,反而跑去北外教了两年英语,后来又兼任中央音乐院的声乐老师。

这份“教师情结”,在他后来的人生里从来没断过。2000年代后,当音乐市场开始浮躁,各种“速成班”“流量课”满天飞时,刘欢却悄悄走进了高校讲台。2019年,他接下歌手的导师邀请,很多人以为是“回归”,但他却说:“我是想借这个平台告诉年轻人,音乐不是比谁嗓门大,是比谁更有‘根’。”节目里,他逐句点评尚雯婕的电子音乐,讲“和声背后的情感逻辑”,甚至为了帮华晨宇找到我的“灵魂”,熬夜翻阅西方古典乐史——这种较真劲儿,像极了当年讲台上用板书拆解语法句法的老师。

直到现在,他的学生还偶尔在社交平台晒出“刘欢老师的课堂笔记”,字迹工整,连“颤音如何传递情绪”都标着五线谱旁批。有人说他“掉价”,放着大舞台不去,偏守着三尺讲台。但他笑着说:“讲台比舞台更稳,能看着学生‘发芽’,比观众掌声让我踏实。”

“歌神”的日常:不是隐退,是把日子过成了“慢火炖”

这些年,刘欢没发新歌,没上综艺,反而让网友扒出了“吃货”属性。早年间采访,他自嘲体重“巅峰时190斤”,为了健康在2012年做了心脏支架手术,从此戒了酒,改吃“水煮菜”。但吃货的骨子藏不住,他会在微博晒出女儿刘英子做的巧克力蛋糕,配文“被女儿投喂的第7天,减肥计划又为爱延期”;会和朋友聚会时,偷偷溜去后厨跟大师傅学做“红烧肉”,甚至直播时被拍到对着桌上的烤鸭“两眼放光”——哪是什么“歌神”,分明是个被生活宠坏的“老顽童”。

有人问:“您这么低调,不怕被遗忘吗?”他曾在采访里挠头笑:“遗忘?我唱的歌哪首是‘速食’?千万次的问写了30年,还有人听,就够了。”比起站在台上聚光灯下,他现在更享受“慢生活”:早上给妻子收音录播她主持的节目,下午在书房弹琴写老歌,傍晚牵着小狗去公园遛弯,听大爷们吼两句京戏,回家再跟女儿聊聊天——英子长大想当导演,他就陪她看教父,分析镜头语言;英子抱怨“爸你做的红烧肉没我妈好吃”,他就笑着把锅铲递给妻子:“你看,这是咱家的‘传承’。”

2021年,功勋播出,片尾曲祖国不会忘记再次响起时,无数网友突然惊呼:“刘欢还在唱!”那声音依旧醇厚,带着岁月沉淀的重量,却少了年轻时的锋芒,多了几分温柔。他说:“年轻时唱歌要‘冲’,现在要‘暖’,歌是唱给普通人听的,他们听懂了,我的歌就没白写。”

为什么我们总在刘欢身上,找到“人间清醒”的答案?

现在回头看刘欢的选择,才懂什么叫“清醒”:年轻时唱歌红了,却拒绝商演泛滥,说“我不能把口水歌当事业”;当了导师,却从不卖“人设”,直言“我教学生,不是让他们像我,是让他们成为自己”;连女儿上爸爸去哪儿,他都提前打招呼:“别让她靠我,让她自己拼。”

有人说他“不合时宜”,在这个“流量为王”的时代,他偏要守着“作品为王”的老规矩。可偏偏就是这份“不合时宜”,让他成了娱乐圈里“稀缺品”——没有绯闻,没有炒作,没有“塌房”隐患,只有几十年如一日的热爱与专注。就像他在一次演讲里说的:“人这一辈子,不是比谁跑得快,是比谁走得稳。脚踩在地上,心才能热起来。”

所以啊,刘欢从没“离开”过。他只是从春晚的聚光灯下,走进了普通人的生活里——用歌声当柴米油盐,讲台当烟火人间,把日子过成了比任何舞台都精彩的诗。下次再听到他的歌,或许你会发现:那个在春晚唱“大河向东流”的男人,早就成了我们心里“岁月静好”的代名词。

毕竟,能把浮躁的世界过出滋味的人,本身就是一首“经典老歌”,越听,越有味道。