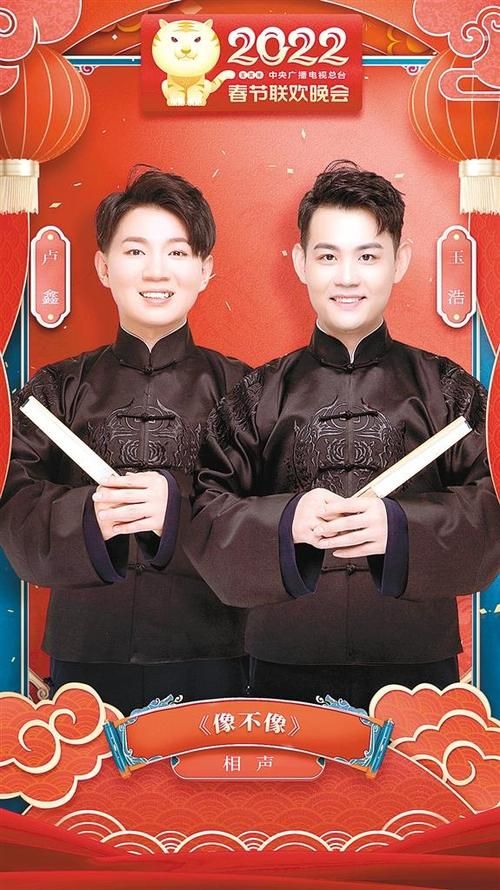

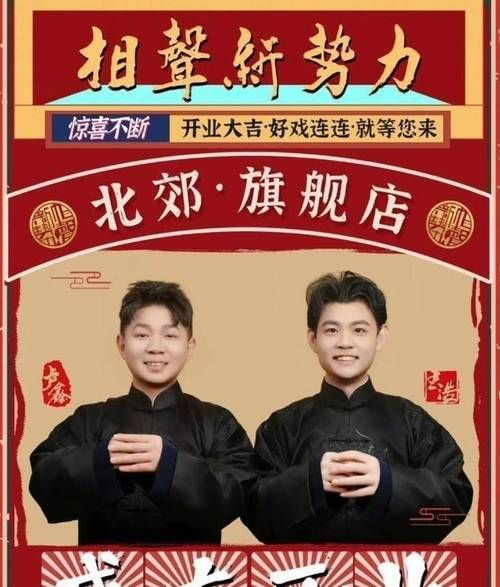

去年冬天在西安某音乐节,后台撞见过刘欢。刚唱完从头再来,他正拿着保温杯喝温水,工作人员提醒他准备返场,他点点头没说话,只是轻轻摩挲了一下琴键——那种对舞台的敬畏,像老农摸着自己种了一季的麦子。而同一天傍晚的喜剧舞台上,卢鑫玉浩正拿着话筒跟台下观众“互怼”:“刚才大哥喊‘再来一个’,我说您是让我说单口还是对口啊?他说‘对口,对象也行!’台下直接炸了,玉浩在旁边笑得直不起腰,手里的折扇都快摇出残影。

一个是华语乐坛的“活化石”,唱片卖到百万张,主题曲唱遍大江南北,却常年“隐身”综艺,偶尔露面也被调侃“头发与才华成反比”;两个是相声界的新锐,“卢中堂”的称号在网上叫得响,短视频平台粉丝千万,段子能精准戳中打工人的笑点,也能在笑傲江湖的舞台上把传统相声玩出花。刘欢与卢鑫玉浩,看似隔着艺术形式的“楚河汉界”,一个在“雅”的殿堂顶端,一个在“俗”的民间浪潮里,却偏偏在观众心里掀起了相似的涟漪——他们究竟是怎么做到的?

刘欢的“笨”:把“经典”熬成陈年老酒,越品越有味

要说刘欢,绕不开他的“轴”。早在90年代,一首千万次的问火遍全国,他却拒绝了一切商业演出,闷头在学校教书,说“我不想让艺术沾满铜臭”。有次录节目,导演让他改两句歌词,让它更“流行”,他直接拍桌子:“改了就不是歌了,那叫口水段子!”这些年综艺邀约堆成山,他只上过三个:中国好声音歌手·当打之年和声入人心,每次都是“限定任务”——要么当导师,要么帮年轻歌手圆梦,从不抢风头。

可就是这位“不食人间烟火”的歌手,作品却能横跨三十年依然不过时。我和你在2008年奥运开幕式上唱响时,有人质疑“太慢了,没激情”,十年后再听,才发现那旋律里藏着中国人的含蓄与包容;凤凰于飞在歌手舞台上的改编,把京剧与流行乐糅合,连00后都开始循环播放,弹幕里刷着“原来我妈当年听的歌这么高级”。刘欢的“笨”,是对艺术本身的较真——他不追潮流,反而让潮流追他;他不讨好观众,却让观众心甘情愿被他“征服”。

去年他在一次采访里说:“老百姓要的从来不是‘高大上’,是‘真东西’。”你看他演唱会,从不请流量明星助阵,舞台简单得像学校的礼堂,可全场大合唱时,连保安都会跟着哼唱。他就像老北京胡同里的面馆,没有华丽的装修,就靠一锅“卤”熬三十年,闻着香,吃着暖,这才是真正的“顶流”——不靠噱头,靠口碑。

卢鑫玉浩的“灵”:把“传统”玩成“新梗”,笑着就哭了

如果说刘欢是“守得住经典”,卢鑫玉浩就是“玩得了新花样”。这俩年轻人,一个逗哏一个捧哏,愣是把陕西相声带进了互联网时代。卢鑫在台上跳街舞,玉浩就能接“您这动作是刚学的科目三?”;观众刷“666”,他们能接“6是您的吉祥数,祝您六六大顺,但别忘了给我打666的火箭啊!”;聊到打工人加班,卢鑫叹气“996是福报”,玉浩立马怼“那您可真是企业的‘福报鸡’”,台下笑得拍大腿,却发现眼泪在眼眶里打转——这不就是咱们每天的生活吗?

他们的段子,没有生硬的“说教”,全是“扎心”的共鸣。有次演打工奇遇,玉浩演“黑心老板”,卢鑫演“摸鱼员工”,老板说“年轻人别躺平,要有梦想”,员工反问“您的梦想是什么?”老板说“我的梦想是少上一天班”,台下瞬间沉默三秒,然后爆笑——谁没想过“少上班”呢?可谁又没在老板画饼后,第二天乖乖打卡呢?这就是卢鑫玉浩的“灵”:他们不戳痛点,是轻轻挠一下,让你笑着笑着就哭了。

更绝的是他们对“传统”的改造。传统相声讲究“说学逗唱”,他们加了“现挂”(即兴发挥),加了流行音乐,甚至和电声乐手合作。去年在笑傲江湖舞台上,他们演了段相声有嘻哈,卢鑫说节奏,玉浩打碟,两个穿大褂的rapper,把“贯口”和“rap”融合,连郭德纲都拍案叫绝:“这叫‘旧瓶装新酒’,酒味儿还特别冲!”他们从不标榜“传承”,却在笑声里让更多年轻人爱上了相声——毕竟,能让00愿意走进剧场听两小时的,除了好笑,还有“这玩意儿好像跟我有关系”的亲切感。

热闹与沉静:艺术的两面,缺一不可

其实刘欢和卢鑫玉浩,从来不是“对立面”。刘欢的沉静不是“高冷”,是对艺术的敬畏;卢鑫玉浩的热闹不是“浮夸”,是对生活的热爱。一个像陈年的普洱,入口苦涩,回味却甘甜,需要静下心来品;一个像冰镇的可乐,一口下去“滋啦”炸开,让人瞬间清醒又痛快。观众要的,从来不是“单一口味”——有人想听刘欢唱弯弯的月亮找回青春,也有人想看卢鑫玉浩讲“工资到账时的心跳”,这才是完整的娱乐圈生态。

说到底,艺术的本质是“沟通”。刘欢用旋律沟通人心,卢鑫玉浩用段子沟通现实,他们都在用自己的方式,让观众感受到“我不是一个人”。下次再有人说“老歌没人听”“相声过时了”,你可以反问他:为什么刘欢的演唱会依然一票难求?为什么卢鑫玉浩的抖音直播能在线百万?因为真正的艺术,从来不怕时间的考验——它要么在沉静里生长,要么在热闹里绽放,总能找到属于它的观众。

所以回到最初的问题:卢鑫玉浩的热闹与刘欢的沉静,谁更懂当代观众的“艺术胃”?其实这个问题没答案。就像有人爱吃甜,有人爱吃咸,艺术的“胃”从来没有标准答案。但有一样是肯定的:能让观众记住的,永远不是“流量”和“噱头”,而是那份“真诚”——无论是刘欢对音乐的较真,还是卢鑫玉浩对生活的洞察,都是这份“真诚”的注脚。毕竟,能打动人心的,从来不是技巧,而是“我懂你”的那份心意。