2013年的夏夜,中国好声音的舞台灯光比往常更亮些。当56岁的张喜民老人扯开嗓子吼出“他大舅他二舅都是他舅,高桌子低板凳都是木头”时,坐在转椅上的刘欢突然站了起来——这不是节目里的第一次转身,却是第一次有人让他连续三次为同一首歌起立。后排的杨坤瞪大了眼睛,那英捂着嘴笑,连素来冷静的庾澄都忍不住拍案:“这是什么神仙声音?”

一、被黄土埋了千年的“摇滚乐”,凭什么炸了舞台?

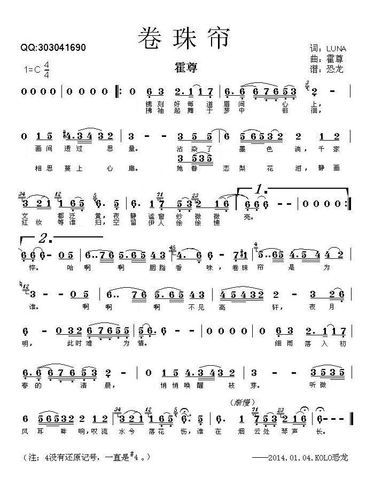

华阴老腔,这个名字听起来像考古发现的出土文物,确实比故宫里很多文物都“老”。它诞生于陕西华阴县的双泉村,本是船工们拉纤时的号子,黄河水急的时候,十几号人光着膀子,喊着“哟嗬嗬”的调子,把纤绳绷直,把号子吼上天。慢慢地,这号子里加入了故事,加入了秦腔的苍劲,成了“一人主唱,众人帮腔,板胡引领,梆子收尾”的独特唱腔。

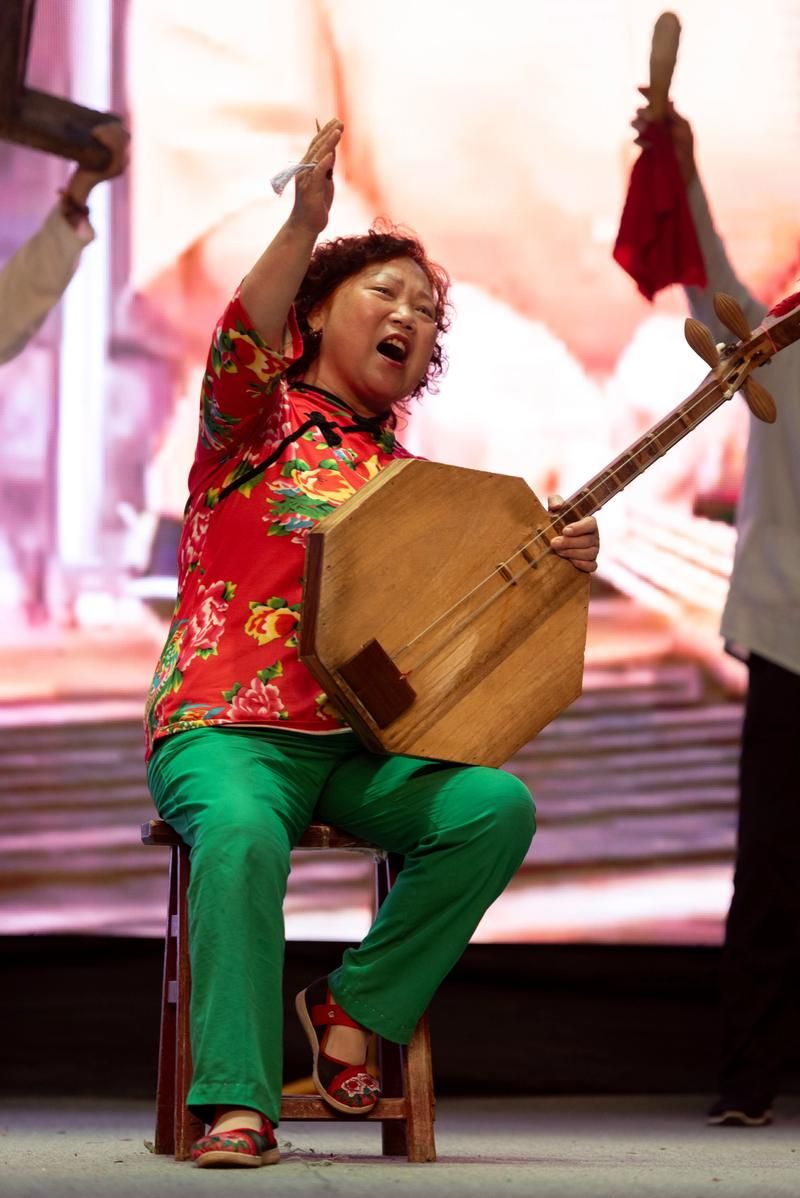

可“老”不等于“过时”。张喜民手里的板胡一拉,那声调里就带着一股子劲——不是流行歌曲的婉转,是野地里长出来的、带着泥土味的冲劲儿。就像他唱的将令:“将令一声震山岳,大小儿郎刃枪齐活!”那哪里是唱,分明是把秦朝将军的魂儿从史书里拽了出来,直接砸在观众耳朵上。

难怪后来有人问张喜民:“大爷,您这嗓子练了多少年?”他咧开嘴一笑,露出被烟熏黄的牙:“没练过,天生的。黄河边上长大,不吼几声,憋得慌。”

二、刘欢的耳朵,为什么对这“土掉渣”的声音动了心?

当时刘欢已经是乐坛“定海神针”,写得出弯弯的月亮,也拿得出北京欢迎你。可他站在转椅上,听完华阴老腔的第一反应不是点评,是问:“这声音,你们听过吗?”

刘欢后来在采访里说:“我第一次听,起了一身鸡皮疙瘩。你听那声音,不是唱,是‘倾’——把命都‘倾’进去了。”他最怕音乐变得“精致”,像玻璃做的娃娃,碰不得、摸不得,华阴老腔却是“粗糙”的,带着黄河水混着泥沙的厚重,带着船工手上磨出的老茧,带着最真实的人味儿。

更让他震撼的,是这种“土”背后的生命力。很多传统戏曲都在喊“后继无人”,可华阴老腔的演员们,从80岁的张喜民到20岁的徒弟,唱起来都跟要“把房顶掀了”似的。刘欢说:“我见过太多艺术家,把艺术当宝贝供着,可老腔的艺人把艺术当吃饭的家伙——不是端着,是扛着,扛着往前走。”

三、从好声音到白鹿原:一场“老调新唱”的双向奔赴

很多人以为华阴老腔和刘欢的缘分止步于好声音,其实这才刚开头。2015年,电影白鹿原找上门来,刘欢担任音乐总监,第一个就想到了张喜民。电影里白嘉轩带着村民祭祖的戏,需要“苍天在上,厚土在下”的厚重感,刘欢说:“不用老腔,谁来扛这份‘重’?”

于是张喜民带着徒弟们进了录音棚。没有华丽的设备,几个人围着一支麦克风,张喜民吼一声,徒弟们帮一腔,板胡一拉,梆子一敲,录音师直接哭了:“这才是白鹿原该有的魂儿啊!”后来电影上映,这段配乐成了很多人的“意难平”——不是刻意煽情,是声音里的悲怆和力量,直接钻进了心里。

刘欢还在自己的音乐会上,专门给华阴老腔留了15分钟。当张喜民穿着对襟袄,在维也纳金色大厅吼起“华阴,有地方!”时,台下鼓掌的外国观众眼睛都直了:“这是中国摇滚?比我们听的更有劲儿!”刘欢在旁边笑着说:“这不是摇滚,这是中国的‘根’——比摇滚更结实,扎在土里的根。”

四、“让老腔说话,比我们帮腔更重要”

这些年,总有人说“传统艺术需要创新”。可刘欢和张喜民的答案却很“朴素”:创新不是给老腔套上电子节拍,而是让更多人听见它本来的样子。

张喜民带徒弟上过央视春晚,也去过国外演出,但他最常说的话是:“咱不搞花里胡哨的,老腔就是老腔——吼出来的劲儿不能改。”刘欢也从不把华阴老腔当成自己的“流量密码”,他说:“我做的只是个喇叭,让更多人听见喇叭里的老腔。真正能让老腔活下去的,是张喜民这样的老艺人,是他们敢唱、敢吼、敢扛着这份传承走。”

就像华阴老腔里那句词:“太阳圆了又弯,月亮缺了又圆。”老腔的声音,就像黄河水,流了几千年,流过了黄土高坡,流过了船工的号子,流到了今天的舞台上。它或许没有华丽的包装,却用最原始的力量告诉我们:真正的艺术,从来不会老——因为它扎在人的生命里,扎在文化的根脉里。

下次再听到华阴老腔,别急着说“这是啥”,静下心来听听——你听到的,可能不只是歌声,是黄土高坡的风,是黄河水的浪,是一个民族藏在喉咙里的,几千年的呐喊。