一、从“凡人”到“丰碑”:他们的嗓子,是天赐更是“磨出来”的

提到华语乐坛的“顶级唱将”,刘欢和韩红的名字几乎是绕不开的两座山。但你有没有想过,为什么在流量为王、换歌如换衣的今天,他们一开嗓, still 能让全场静下来?答案或许藏在两个词里:天赋与磨砺。

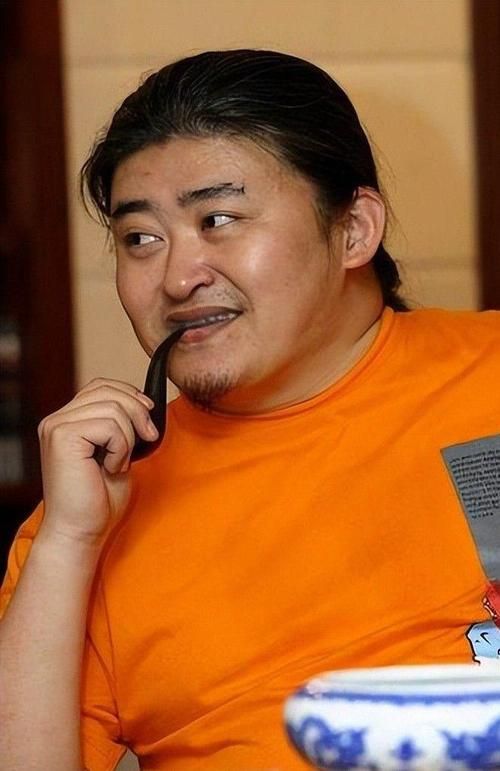

刘欢的声音,像被岁月浸泡过的老茶,醇厚里带着故事感。1987年,他在北京国际 pop 音乐大赛上一曲觅 Spirito拿下冠军,从此走进大众视野。但很少有人知道,为了练好“弱声控制”,他曾对着家中的墙,一唱就是三四个小时,直到嗓子沙哑到发不出声——不是天生“金嗓子”,是“笨办法”练出的“真功夫”。后来唱好汉歌,他为了找到“黄河号子”的粗粝感,专门去陕北跟民间艺人学“吼”,那一句“大河向东流啊”,至今仍是刻在DNA里的旋律。

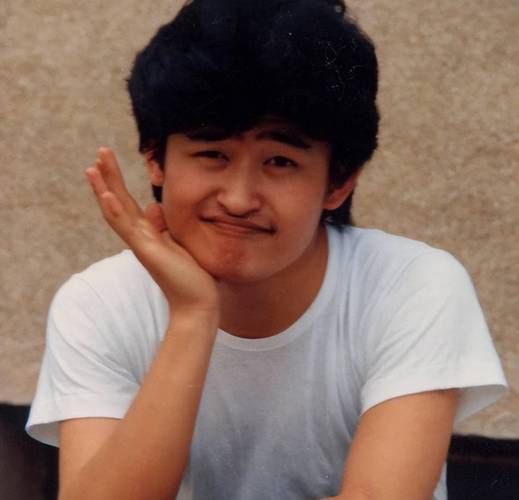

韩红的声音,则像高原的阳光,亮得能刺破云层。她的嗓子是公认的“老天赏饭”,但你可能不知道,这个“老天赏饭”背后,是差点被“毁掉”的危机。16岁那年,她因声带小结医生警告:“再唱下去嗓子就废了!”绝望时,是李谷一老师告诉她:“别用蛮力,让气带着声音走。”于是她每天清晨在长安街上练气息,从吸气到呼气,练到能顶着风站稳,声音依然稳。后来唱青藏高原,那句“呀啦索”的高音,不是“飙”出来的,是气沉丹田的“托”出来——难怪有人说,韩红的嗓子不是“唱出来的”,是“长在命里的”。

二、当聚光灯变成“责任灯”:他们的“不务正业”,才是最正的“务正业”

娱乐圈里,有人把“公益”当人设,有人把“责任”当口号。但刘欢和韩红,却把“公益”过成了“生活”——不是“偶尔做”,是“一直在做”。

刘欢早在90年代就开始关注教育。2000年,他发起“刘欢小学助学基金”,20多年间,资助了全国100多所小学,建了200多间“希望音乐教室”。他曾说:“我唱歌是选择,但帮这些孩子是本分。”有次去贵州山区助学,看到孩子用树枝在地上“画”五线谱,他当场掏出银行卡:“给孩子们买真正的乐器,我剩下的钱够生活。”有人问他:“你这么拼,图什么?”他笑着说:“图他们以后能比我唱得更好。”

韩红的公益路,更像个“拼命三娘”。2008年汶川地震,她第一时间带队赶赴灾区,背着伤员跑断腿,嗓子哑了就用手势指挥;2020年疫情暴发,她带着团队48小时筹集1.5亿物资,亲自开车送往武汉,连续20天每天只睡4小时。有人劝她:“韩红,你身体受不了啊!”她却说:“那些一线医生护士都没说累,我凭什么喊累?”她的“韩红慈善基金会”,12年间捐赠款物超20亿,帮助的人,数都数不清。

为什么他们能把“公益”坚持这么久?或许答案很简单:因为他们从不把自己当“明星”,而是“有能力的人”——刘欢用歌声换钱,换孩子的未来;韩红用名气聚光,聚更多人的力量。这不是“不务正业”,是顶级艺人最稀缺的“清醒”。

三、娱乐圈的“另类存在”:他们不迎合,却活成了“时代符号”

现在的娱乐圈,太会“讨巧”了:有人靠人设走红,有人靠综艺刷存在,有人靠“塌房”博流量。但刘欢和韩红,就像娱乐圈里的“另类”——他们不讨好观众,不迎合市场,却偏偏活成了“时代的符号”。

刘欢从没接过商业代言,不是没机会,是他觉得“歌手就该好好唱歌”。有次品牌开出天价邀他拍广告,他直接拒绝:“我唱歌是为艺术,不是卖东西。”他宁愿花三年时间,和音乐人一起打磨一张专辑狮王,也不愿为了流量发首“口水歌”。有人笑他“傻”,他却说:“观众不是傻子,你糊弄一次,下次就不信你了。”

韩红更是“刚”出了名。她从不回避批评,有次在综艺里被质疑“作秀”,她直接在直播间飙泪:“我做的每一件事,都敢把账本晒出来!谁要是说我沽名钓誉,我跟他没完!”她不参加真人秀,不玩炒作,就安安静静做音乐、做公益。但奇怪的是,她从来都不缺热度——因为人们知道,韩红的流量,永远是“流量该有的样子”。

写在最后:真正的“顶级”,从来不是“红”,是“值”

为什么过了这么多年,我们还是忘不了刘欢和韩红?或许答案就在这里:刘欢用半生证明了,真正的“歌手”,是用作品说话;韩红用行动证明了,真正的“明星”,是用责任发光。

在这个“速食”的时代,他们像两棵老树,默默扎根,不慌不忙。他们的歌声里,有技巧,但更有“人味”;他们的公益里,有付出,但更有“初心”。他们告诉我们:娱乐圈的“顶级”,从来不是粉丝多少、曝光多高,而是你有没有给别人带来“光”,有没有让这个世界“更好”一点点。

所以下次,当你听到刘欢的弯弯的月亮,或是韩红的天亮了,不妨慢下来想一想:他们唱的,从来不只是旋律,是一个时代的良心,是一个人最珍贵的“风骨”。

而这,或许就是真正的“传奇”——不与岁月为敌,只与时间为伴。