要是你问90后、00后“谁的歌能让人一听就上头,还忍不住跟着瞎哼”,十个人里有八个会蹦出“刘欢”这个名字。但要说“魔性”,好像又不太准确——毕竟他的歌里有江湖,有岁月,还有你我都说不清道不明的“劲儿”,就是能悄悄钻进你耳朵,住好几年不走。

要说刘欢的“魔性”,最绕不开的肯定是刻在DNA里的旋律。1998年,水浒传开播,主题曲好汉歌一响,全国人民仿佛集体被按下了“重复播放键”。“大河向东流啊,天上的星星参北斗啊!”这哪是歌啊?简直就是街边摊贩的叫卖声、广场舞大妈的必备BGM、甚至小孩吵架都能哼两句的“国民儿歌”。当年多少人以为这歌是首地地道道的山东民谣,结果刘欢一开口——嚯,那高亢嘹亮又带着点野性的嗓音,直接把“好汉”的豪气唱进了骨头缝。你敢信?这首歌当年天天霸占各大榜单,连菜市场的喇叭都在放,卖菜大妈剁个萝卜都得跟着“嘿咻嘿咻”卡点。

后来他唱弯弯的月亮,“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是那弯弯的小桥”,歌声里裹着江南水乡的温柔,又带着点说不清的乡愁,听得人心里直发酸。再后来从头再来,“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,这首歌更绝,金融危机时被当成“打鸡血神曲”,工地工人放,下岗工人也放,刘欢那厚重的嗓音像一堵墙,稳稳当当把你心里的褶皱熨平。这些歌哪有什么刻意设计的“洗脑hook”?就是凭着一股子真诚,愣是在你脑子里生了根。

但要说刘欢最“魔”的,从来不是歌,是舞台上的他。你见过在歌手舞台上唱从头再来时,西装笔挺却热泪盈眶的他吗?见过在综艺里被徒弟迪玛希逗笑,无奈地揉着肚子说“这孩子太难了”的他吗?更有意思的是,这位“乐坛活化石”其实是个隐藏的“段子手”。有次采访,被问起“为什么高音总能那么稳”,他一本正经地回答:“可能是因为我从小就爱吃锅包肉,东北菜的酸爽把嗓子练开窍了。”逗得全场大笑,你说这哪里是严肃的老艺术家?分明是个可爱的“老顽童”。

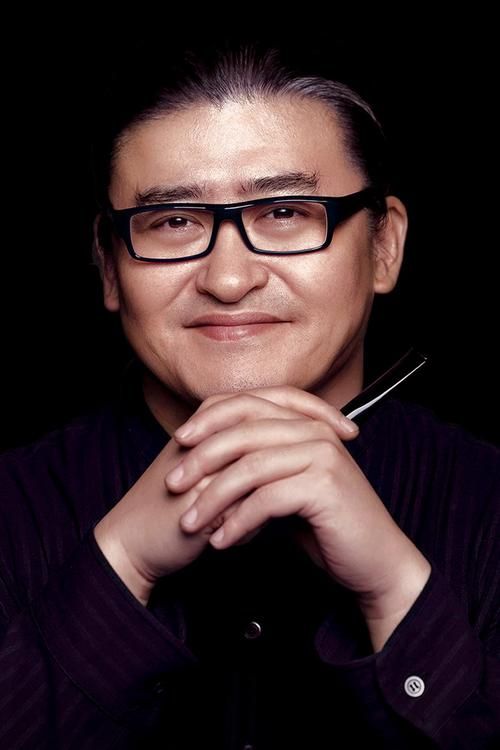

更绝的是,刘欢的“魔性”还藏在反差里。你想想,平时我们看到他,总是一副西装革履、戴着标志性眼镜的学者模样,说话慢条斯理,引经据典活脱脱一个“音乐教授”。可只要音乐一起,他瞬间“变脸”——眼睛放光,手舞足蹈,有时候激动得恨不得跳上桌子。记得在中国好声音当导师时,有位选手唱了一首冷门老歌,刘欢激动地站起来拍桌子:“这歌太牛了!你们年轻人都不知道,当年我们听这首歌的时候,都傻了!”那种发自内心的热爱,比任何“人设”都更有说服力。网友都说:“刘欢老师唱歌时,像个突然吃到糖的孩子,眼里全是光。”

为什么刘欢的歌能“魔性”这么多年?答案其实很简单——因为他的歌里有“人”。他从不刻意迎合市场,也不搞那些花里胡哨的技巧,就是把生活和感悟揉碎了,唱给你听。唱好汉歌时,他眼里有江湖;唱喂鸡时(没错,他还唱过这种接地气的歌),他又蹲在地上学鸡叫,逗乐一片观众;唱从前慢时,他又低声吟咏,“从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢”,把时光的温柔唱进了你心里。

如今,刘欢很少出现在大众视野了,但只要他的歌一响,所有人还是会瞬间回到那个“时光慢一点”的年代。有人说他的“魔性”是天赋,其实不然——是对音乐的敬畏,是把这些年吃的饭、遇的人、走的路,都酿成了酒,然后借着歌声一口口喂给你。这样的“魔性”,谁不爱呢?毕竟在这个快节奏的时代,我们缺的从来不是“神曲”,而是一首能让你停下来、听进去、记得住的“好歌”。刘欢用几十年告诉我们:真正的“魔性”,从来不是刻意的洗脑,而是把日子过成诗,把诗唱进你心里。