前几天刷手机,突然被一段合唱视频戳中——屏幕里,刘欢穿着深色西装坐在钢琴前,手指轻轻敲击琴键,声音还是那个熟悉的醇厚,像陈年的普洱,越品越有味;他对面站着黄晓明,不再是红毯上的“教主”气场,而是微微低着头,喉结滚动着一句句跟唱,眼角泛着点不易察觉的红。

一首朋友唱完,评论区炸了:“谁懂啊!两个八竿子打不着的人,怎么唱进我心里去了?”“刘欢老师的稳是骨子里的,晓明哥这嗓音…咋说呢,像老友在耳边讲故事。”“原来最好的跨界不是炫技,是两个认真的人,把歌里的情唱活了。”

这段“意外的合体”,来自某卫视的音乐致敬节目。导 originally 想找刘欢坐镇,再找一位年轻歌手致敬经典,谁知黄晓明主动举手:“我想和刘欢老师合唱。”后台工作人员都捏了把汗——这位影帝上一次认真唱歌,还是十几年前的暗恋,这些年大家对他印象更深的,是“综艺梗王”和“商业版图”,谁能想到,他会把“合唱”这么纯粹的事,做得比专业歌手还动人?

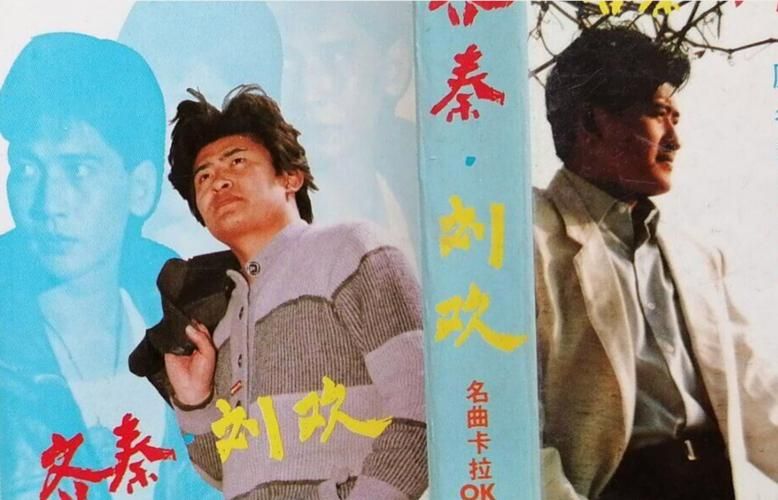

刘欢:从“活化石”到“细节控”,他早把音乐刻进了DNA里

说起刘欢,华语乐坛谁不知他的分量?好汉歌的“大河向东流”一响,多少人的青春跟着翻涌;千万次的问一开口,仿佛穿透了北京人在纽约的岁月沧桑。这些年,他露面的次数少了,不是退圈,而是把更多时间给了“打磨”——有次后台候场,他听见乐队调音差了半分音高,硬是拉着重来三次,对着年轻乐手说:“音乐是给耳朵听的,差一点,观众能感觉到。”

这次合唱前,导演组本来想安排首难度高的“炫技曲”,刘欢摆摆手:“晓明不是专业歌手,选首有故事的歌吧。”他挑了朋友,理由简单:“这首歌不用飙高音,得靠情。”录制当天,他没拿架子,提前半小时到现场,帮黄晓明调整话架高度:“你嗓子比我壮,话筒再近点,气息稳住。”

镜头扫过刘欢的手——那双弹过无数次钢琴、拿过 Grammy 提名的手,此刻正轻轻打着拍子,眼神里没有“前辈”的疏离,倒像带着后辈练歌的老师。后来采访他聊起黄晓明,笑着说:“他比我紧张,手心全是汗,但唱到‘一句话,一辈子’时,我看见他眼里有东西,那是真唱进去了。”

黄晓明:从“影帝”到“真心歌者”,他把“不完美”唱成了最动人的部分

很多人对黄晓明的音乐印象,还停留在2006年It's Ming专辑里的暗恋。那时候的他,顶着“新人歌手”的名头,跳着略显青涩的舞,唱着“暗恋是一场孤独的冒险”,眼里有少年气的认真。后来演戏火了,综艺上了,音乐似乎成了“被遗忘的爱好”,直到去年跨年晚会,他清唱依然范特西的安静,沙哑的嗓音里藏着故事,才让人惊觉:“原来晓明哥一直在偷偷练歌?”

这次和刘欢合作,他没请专业声乐老师指导,反而翻出了自己收藏的CD,反复听刘欢早年的现场,记下换气点和情感处理。录制前一天,他在酒店房间里对着镜子练到凌晨,发了一条朋友圈:“明天要和‘心中的歌神’合唱了,有点怂,但更多的是期待——唱歌这事儿,无关专业,只关真心。”

舞台上的他,果然没让人“省心”。前奏一起,他微微前倾的身体,紧握的麦克风,都在透着“我在认真”;和声部分,他没有抢刘欢的风头,反而压着嗓子陪唱,像朋友在酒桌上轻声和应;高潮部分那句“朋友不曾孤单过”,没有华丽的转音,却带着一股子“拼了命想告诉你”的劲儿。后来他说:“刘欢老师告诉我,唱歌别怕‘破音’,真情实感比技巧更重要。我今天‘破’了吗?好像没有,但心差点‘破’了——太紧张,又太感动。”

为什么这场“跨界合唱”能戳中千万人?

这些年,我们见过的“跨界合作”太多:流量明星搭实力唱将,影视演员跳唱跳舞台,有的靠话题度出圈,有的靠反差感吸睛,但像刘欢黄晓明这样,用“真诚”对冲“标签”的,还真少见。

刘欢的“稳”,不是凭来的。从艺40年,他拿遍国内外音乐大奖,却依然坚持“每首歌都要有灵魂”;他公开批评过“修音过度的口水歌”,却愿意耐心等一个“非专业歌手”找到节奏。他说:“音乐这东西,容不得半点虚假,观众的眼睛是雪亮的。”

黄晓明的“敢”,也不是没有代价。这些年他被骂过“油腻”,嘲过“演技滑坡”,但这次合唱,他没营销“影帝深情”,没玩“剧本套路”,就干干净净地站在那里,用略带瑕疵的嗓音,唱着对音乐的热爱。有网友说:“看见他唱完深深鞠躬的样子,突然觉得,那个‘明大少爷’,其实一直都没变——他还是那个想把每件事做好的认真男孩。”

或许,最好的跨界从来不是“强者带弱者”,而是“同行者互赠光芒”。刘欢用专业给了黄晓明底气,黄晓明用真诚回馈了舞台的温度。就像朋友里唱的“朋友一生一起走,那些日子不再有”,好的合作从来如此——尊重彼此的不同,却能让不同的灵魂,在音乐里紧紧相拥。

现在再回头看看这段合唱,你会发现,最动人的从来不是刘欢的醇厚,也不是黄晓明的努力,而是他们站在同一个舞台上,证明了一个朴素的道理:在这个浮躁的时代,认真做事的人,永远闪闪发光。

所以,下回当你质疑“跨界”的意义时,不妨想想刘欢和黄晓明——所谓热爱,不就是把别人眼里的“不合适”,唱成了一首最合拍的歌吗?