2006年7月1日,青藏铁路格尔木至拉萨段全线通车,汽笛长鸣,雪域高原的天堑终变通途。而在那列穿越世界屋脊的列车上,人们或许不会想到,一位将毕生智慧与心血奉献给中国航天事业的老人——孙家栋院士,曾为这条“天路”的诞生倾注了多少心血。当这段波澜壮阔的历史被搬上荧屏,当刘欢的身影与孙家栋的名字重叠在功勋之天路单元中,一个疑问随之浮现:舞台上的刘欢,究竟是在演绎一段传奇,还是在用另一种方式为这位“大国工匠”的功勋再塑丰碑?

从“两弹一星”到“青藏天路”:一个科学家的一生,远比剧本更厚重

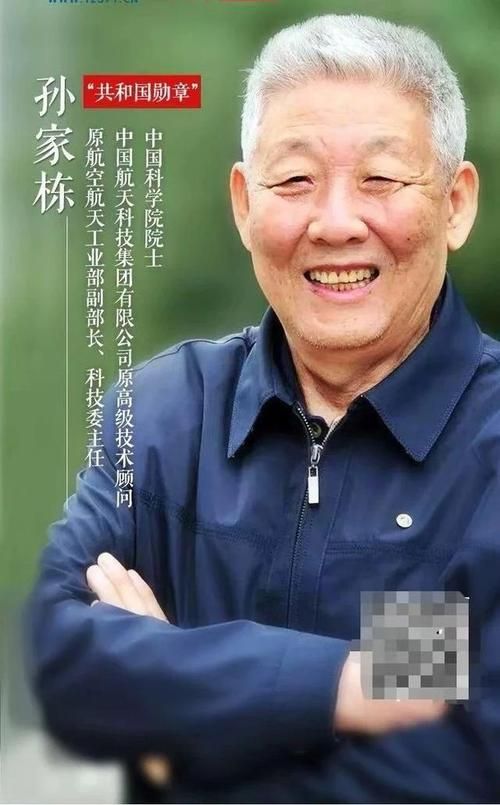

荧幕上的孙家栋,由刘欢饰演,深沉内敛,目光中透着超越年龄的锐利与坚定。然而,真实的孙家栋,其人生轨迹早已是刻进国家记忆的史诗。作为“两弹一星”功勋奖章获得者,他不仅是我国人造卫星技术、深空探测技术的开拓者和奠基人之一,从东方红一号的响彻寰宇,到嫦娥探月的千年梦想,再到北斗导航系统的全球组网,孙家栋的名字与中国航天事业的每一次腾飞紧密相连。

鲜为人知的是,孙家栋的视野从未局限于九天之上。面对青藏高原的地理困境与时代呼唤,他以科学家的严谨与对国家发展的深切责任,亲自参与并推动了青藏铁路重大技术问题的研究和解决。这条“天路”的建成,不仅是工程奇迹,更是国家意志与科技力量的结晶,其中凝结着像孙家栋这样科学家们超前的战略眼光和务实的科学精神。他常说:“国家需要,我就去。”这样简单纯粹的信念,支撑着他一次次接过国家最重的担子,在戈壁、在高原、在实验室,书写着属于中国科技人的无言传奇。

刘欢的“转型”:歌手如何“变脸”为科学家?

当刘欢的名字与孙家栋联系在一起,许多人脑海中或许会浮现出那个在舞台上用醇厚歌声撼动天际的形象。舞台上的刘欢,是音乐界的常青树;而荧幕上的孙家栋,是沉默的科技脊梁。这巨大的反差,恰恰是刘欢表演的起点与挑战。

刘欢的表演,没有刻意模仿科学家刻板的“精英感”,而是深入挖掘了孙家栋作为“人”的内核——那份对祖国的赤胆忠心、对事业的纯粹热爱以及面对巨大压力时内心的坚韧与担当。他捕捉到了孙家栋在解决重大技术难题时紧锁的眉头、在看到火箭腾飞时眼角的泪光、在谈起国家需求时那份毫不犹豫的决绝。这种“神似”,远比形似更能触动人心。刘欢成功地将一位科学家的内在力量、家国情怀与人格魅力,用细腻而富有张力的表演呈现出来,让舞台上的孙家栋,拥有了真实可触的生命温度。他不是在“演”科学家,而是努力与这位伟大的灵魂进行对话,用艺术的语言,传递科学家精神最深沉的回响。

“天路”的意义:当科学家成为主角,我们追的究竟是什么?

功勋之天路单元的热播,以及刘欢塑造的孙家栋形象引发的热议,深层意义已远超一部电视剧的范畴。它标志着大众文化视角的重要转向——当曾经的“幕后英雄”科学家群体,真正走到舞台中央,成为被关注、被致敬、被深刻理解的主角时,我们看到的不仅是历史的还原,更是时代价值观念的刷新。

青藏铁路的“天路”,连接的是物理上的阻隔,更象征着一条通往国家富强、民族复兴的奋斗之路。孙家栋等科学家的功勋,正是铺就这条“天路”最坚实的基石之一。刘欢的演绎,就像一座桥梁,让更多人得以走近这些沉默的奉献者,理解他们非同凡响的平凡——他们不是遥不可及的符号,而是在各自领域,以超凡的智慧、坚韧的意志和无私的奉献,托举起国家脊梁的普通人。当刘欢的歌声不再是舞台的焦点,而是化作孙家栋实验室里的思考、戈壁滩上的足迹、青藏高原上的坚守时,我们看到的,是比任何旋律都更加震撼人心的“时代最强音”。

刘欢眼中的孙家栋,是沉默的星辰;而孙家栋心中的祖国,是不灭的灯塔。当荧幕上的演绎与真实历史的光芒交汇,我们追问的“是戏说还是致敬”或许已不再重要。重要的是,这条由无数“孙家栋”们铺就的“天路”,正由刘欢们的演绎,被更多人清晰地看见、深刻地铭记。当科学家的功勋被看见,当精神传承被点亮,打开的,不正是我们这个时代最值得追剧的“新视角”吗?