提到刘欢,你首先想到的是什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈高音,是我是歌手里稳坐导师席的“老艺术家”形象,还是那个在采访里聊起家庭时眼带温柔的“老爸”刘欢?但最近,不少网友突然扒出:这歌坛“常青树”,居然偷偷搞起了餐饮?这到底是低调的情怀变现,还是明星玩不转的流量试水?

从“厨房歌者”到“餐饮老板”,这个跨界并不意外

其实要说刘欢和美食的缘分,早就有迹可循。早在2018年一档美食综艺里,他就曾自曝“家常菜一绝”,展示过炖红烧肉、包饺子的手艺,当时节目组就调侃:“刘欢老师不用唱歌,去开饭馆也饿不着。”后来在社交媒体上,他偶尔也会晒出下厨照——案板上的葱姜蒜码得整整齐齐,砂锅里咕嘟咕嘟冒着热气,配文简单:“给闺女炖个汤,慢火熬着,香。”

这些细节其实早就暗示了:刘欢骨子里是个热爱生活的人。音乐是他的事业,但厨房和餐桌,是他放松自我的“小天地”。有网友说:“看刘欢做饭,比听他唱歌还心动,有种‘生活家’的通透。”或许正是这份对美食的热爱,让他动了把“副业”做大的心思。

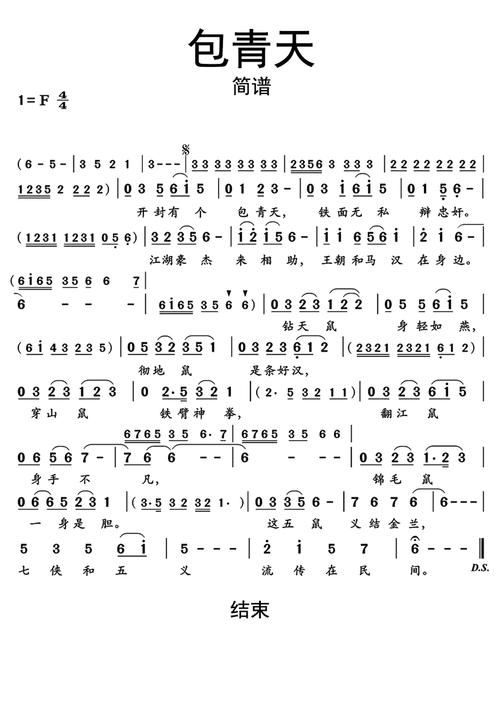

据了解,刘欢涉足餐饮的项目并非大规模连锁,而是一家主打“融合家常菜”的小馆子,位置不算太扎眼,但口碑却悄悄传开了。有去过的食客晒图菜单:招牌“欢家红烧肉”肥瘦相间,入口即化;“声乐灵感水饺”馅料是胡萝卜羊肉的,据说灵感来自他作曲时“想家的味道”;就连餐具都特意选了粗陶碗,主打“家的感觉”。

明星跨界餐饮,到底是“真心实意”还是“割韭菜”?

说到明星开餐厅,早已不是新鲜事。从薛之谦的“上上谦”到鹿晗的“陆贞传奇餐厅”,有的成了网红打卡地,有的则因“高定价低品质”翻车,最后草草收场。为啥?“流量明星”自带粉丝效应,但餐饮是“产品为王”的生意,光靠名气撑不了多久。

但刘欢的“餐饮局”,似乎有点不一样。他本人几乎不参与店面的日常运营,更多是当“产品顾问”——比如指导厨师还原他记忆里的老味道,或者建议菜单里保留一两道“实惠家常菜”,让普通食客也能吃得舒服。店里的价格并不“明星化”,人均七八十就能吃饱,有网友调侃:“不像是明星店,倒像是隔壁退休老师傅开的私房菜。”

更关键的是,刘欢的“餐饮故事”里,没有急功近利的“割韭菜”感。他没有在节目里反复宣传,也没让粉丝“必须打卡”,反而有采访里说:“就想做个能让普通朋友坐下来,吃口热乎菜的地方。”这种“不强行”的态度,反而让更多人愿意买单——毕竟,谁不想尝尝“刘欢老师心中的家常味”呢?

“流量”之外,刘欢的餐饮生意靠什么立足?

从娱乐圈“顶流”到餐饮“素人”,刘欢的跨界之所以没翻车,核心或许就两个字:“诚意”。

第一,诚意在产品。餐厅主打“融合”不是瞎折腾,而是刘欢多年“吃四方”的经验总结——北方菜的炖得烂,南方菜的鲜够味,再加上他对食材的“较真”,比如红烧肉必须用带皮五花肉,炖足三小时;水饺皮要手擀,薄得透光但不易破。这种对味道的执着,和他在音乐里“抠细节”的性格一脉相承。

第二,诚意在心态。刘欢自己就说:“开餐厅不是追风口,就是给喜欢唱歌的人,也喜欢吃饭的人,找个落脚的地方。”他不指望靠这个赚大钱,也没想“复制N家分店”,就是图个“开心”——就像他当年给北京人在纽约唱主题曲,不为名利,只觉得“这首歌值得唱”。

第三,诚意在对“人”的尊重。比起“粉丝经济”,他更看重“街坊邻居”的口碑。有食客反映,店里服务员记住了常客的口味,“不吃香菜”“要多辣”,这种“有人情味”的服务,比任何明星光环都更打动人。

结语:当“歌坛大哥”遇上“厨房哲学”,味道对了,就对了

其实刘欢的餐饮试水,给明星跨界提了个醒:流量能带来关注,但只有“真心”和“实意”才能留住人。从舞台到餐桌,看似是跨界,本质还是对“生活”的热爱——他唱歌时用旋律打动人心,做餐饮时用味道温暖人心,方式不同,内核却一样:用作品(产品)说话。

下次如果你路过那家小馆,不妨进去尝尝“欢家红烧肉”。可能没有华丽的装修,也没有热情的粉丝追堵,但你会在那一口烟火气里,听到另一个版本的“刘欢”——那个不仅会唱歌,更会生活的,真实的“人间大哥”。