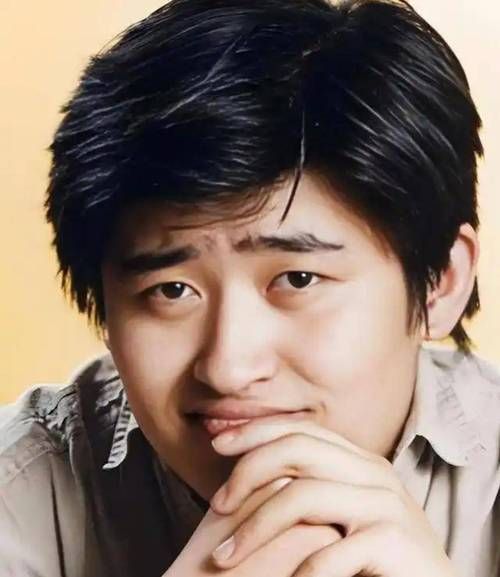

提起刘欢,乐坛没人不竖大拇指——那个在弯弯的月亮里用声音画江南的男人,那个在好汉歌里吼出“大河向东流”的汉子,那个被央视称为“中国流行音乐教父”的艺术家。但最近,一个叫“鸿”的名字总和他扯在一起,有人说他是刘欢的关门弟子,有人说他们是忘年交的音乐搭档,甚至有人传刘欢为“鸿”推掉了千万商演……当“刘欢鸿”这三个字频频出现在热搜里,很多人忍不住挠头:这“鸿”,到底是谁?凭什么能让刘欢“破例”?

从“台下观众”到“台上战友”:一场关于“声音”的意外相逢

很多人不知道,“鸿”第一次走进刘欢的视野,既没有华丽的背景,也不是什么选秀舞台。2018年,歌手第三季录制后台,一个抱着吉他、袖口磨破的小伙子蹲在角落改谱子,哼哼唧唧的旋律跑调到天边。当时作为音乐顾问的刘欢经过,没批评,反而蹲下来听完了三分钟,然后问:“你写的这个‘风’,为什么非要吹向北方?”

这小子叫鸿(本名李鸿磊),是个来自甘肃小镇的音乐老师,白天教孩子唱两只老虎,晚上在酒吧驻唱写原创,连像样的录音设备都没有,拿手机录的歌都带着电流声。他当时紧张得手心冒汗,小声说:“因为我想家乡的麦田,风吹过去,麦浪会弯得像妈妈笑的样子。”

刘欢愣住了,那一刻,他看到的不是“跑调的业余爱好者”,是一个把“乡愁”焊进旋律里的赤子。后来他在节目里力排众议,把鸿写的西北谣放进编曲库,虽然最后没播出,但那句“你的声音里有黄土的厚度,现在乐坛缺这个”,让鸿记了好几年。

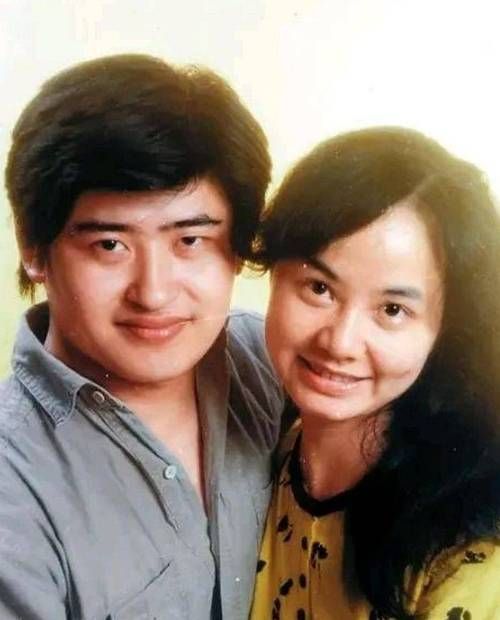

真正让两人“绑定”的,是2020年的抗疫公益歌曲我们都是守护者。当时刘欢总导演打电话说:“老刘,有个年轻歌手想和你合唱,声音特别有韧劲。”刘欢问:“谁啊?”对方答:“李鸿磊,就是甘肃那个写‘麦田风’的小子。”他直接笑出声:“行啊,这孩子我熟!”

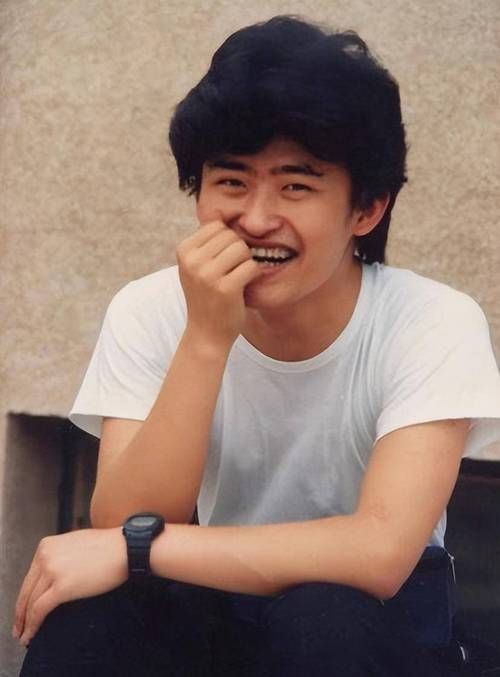

录制那天,鸿紧张到手指发抖,刘欢却把他拉到主控台,指着屏幕上的波形图说:“你看,这里你气短了,不是技巧问题,是你心里想着‘要唱好’,反而忘了‘为什么唱’。我送你句话——唱歌不是为了把音唱准,是把心里的那团火,通过声音传出去。”后来那首我们都是守护者,鸿的高音像把刀,劈开疫情的阴霾,而刘欢的和音像棉布,把刀锋裹住,刚柔并济,听得现场导演抹眼泪。

有人问刘欢:“您带过那么多学生,为什么对鸿这么上心?”他正在整理乐谱,头也不抬地说:“因为他不是‘学生’,是‘对手’。我教他用麦克风传情,他教我用吉他接地气。现在的乐坛,缺的就是这种‘互为镜子’的搭档。”

“刘欢鸿”:一场关于“传承”的意外走红

去年夏天,“刘欢鸿”突然成了热搜常客。起因是鸿参加音乐新声,唱自己写的鸿雁不南飞,开口就是撕裂般的嘶吼:“我不是不想飞,是翅膀上沾着故土的灰。”现场的导师集体起立,刘欢直接摘了眼镜,哽咽着说:“这孩子,把我想说的家乡话,唱成了歌。”

那之后,铺天盖地的“蹭热度”评价涌向刘欢——“刘欢是不是想通过鸿洗白过气?”“鸿的资源都是刘欢硬给的?”面对这些,刘欢在一次采访里罕见发火:“我刘欢在乐坛40年,要蹭早蹭了,用得着等一个无名小卒?鸿的厉害,在于他的歌里有‘人’,不是包装出来的‘偶像’。”

而鸿也在采访里澄清:“刘欢老师是我的‘破壁人’,不是‘靠山’。他从不帮我写歌,只在我走偏时骂醒我。有次我写歌想迎合市场,他把谱子摔桌上:‘你把妈妈忘了?你歌里麦田的香味呢?’”

最动人的细节,是2023年跨年演唱会。鸿唱西北谣时,突然忘词,站在舞台中央手足无措。全场都在等救场,刘欢却拿着话筒走过来,轻轻和他合唱:“风吹向北方,麦浪翻金光……”唱完,鸿在台下鞠躬,眼泪砸在地板上,而刘欢拍了拍他的背,像父亲拍长大的孩子。

如今,“刘欢鸿”被乐坛称为“新老搭档的模板”——不是一方提携一方,是两把不同的声音,为了“把音乐做好”这个共同的目标,互相成就、彼此照亮。有人说这是“传奇的延续”,但刘欢却说:“哪有什么传奇,不过是两个认死理的音乐人,凑在一起把‘热爱’俩字,唱得再响一点而已。”

结语:当我们谈论“刘欢鸿”时,我们在谈论什么?

当流量明星用修音器掩盖 vocal 的空洞,当短视频神曲三个月就被人遗忘,“刘欢鸿”的存在像一面镜子,照出乐坛最本真的需求:好的音乐,永远有温度、有故事、有“人”味。

鸿最近出了新专辑泥土的声音,里面有一首致刘欢:“您教我用声音画麦田,而您自己,成了乐坛的麦田。”而刘欢的歌单里,永远有鸿的那首鸿雁不南飞,他说:“听他的歌,我就知道,中国流行音乐的根,还扎在土里,活得很好。”

所以,回到开头的问题:当“殿堂级歌者”遇上“新声力量”,我们到底在期待什么?或许,期待的就是这种“不搞套路,只拼热爱”的纯粹;期待的就是一个行业老兵,愿意弯下腰去扶一个“泥土里长出的声音”;期待的就是,当我们老去时,还能听到歌里有“家”、有“根”、有“人”。

毕竟,能让不同年代的人,在一首歌里听见同样的心跳,这本身,就是奇迹吧?