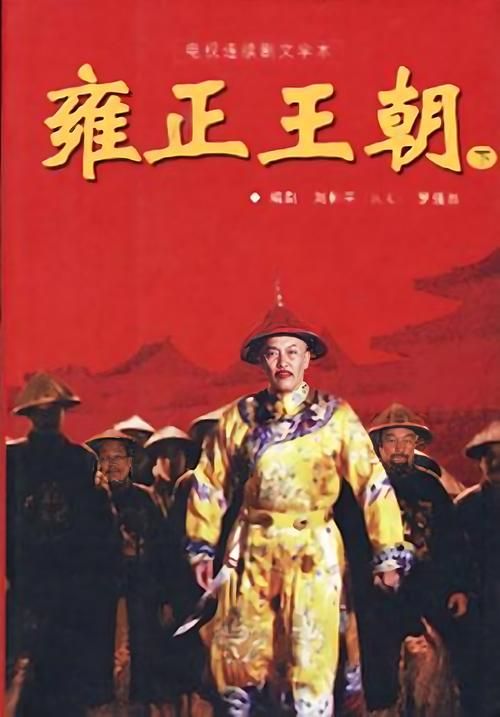

"没有刘欢,雍正王朝还配叫封神之作?"——这个问题抛出来,可能有些刺耳,却道破了一个残酷的真相:当雍正王朝成为无数人心中官权剧的珠峰,当"四爷"成为帝王符号时,刘欢这个名字,早已与那个权倾朝野的雍正帝密不可分,他的演绎,早已不是"演",而是"成"。

老皇帝的少年心?刘欢撕碎了"油腻"标签。

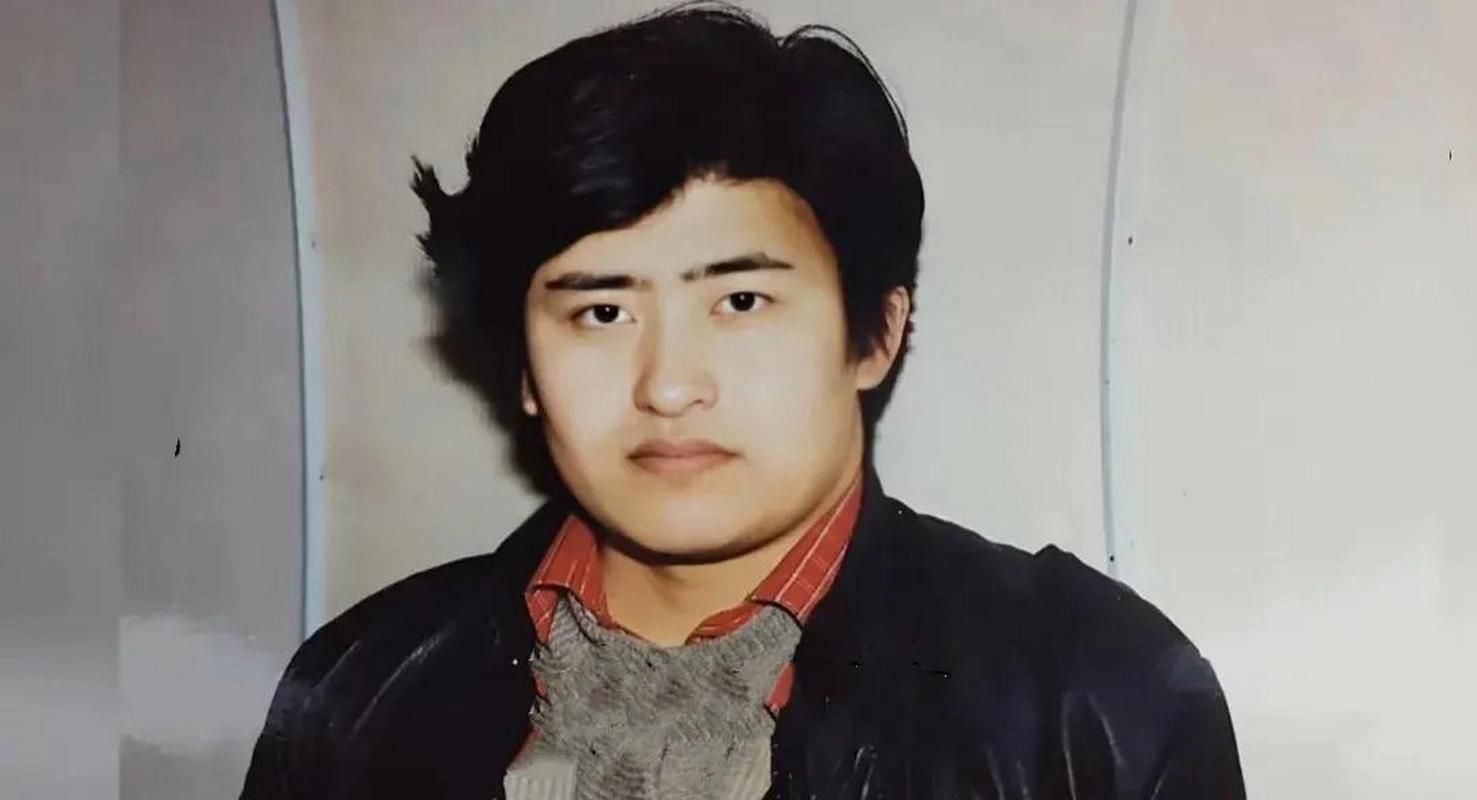

1997年,34岁的刘欢接下了这个角色。谁能想到,一个以高亢歌声闻名、在舞台上永远意气风发的音乐才子,竟能精准拿捏一个年过半百、城府深重、内心却燃烧着改革烈火的老皇帝?

刘欢的雍正,不是脸谱化的"暴君"。他演活了雍正的"三重面孔":面对群臣时,眼神锐利如刀,威严如山,嘴角抿成一道冰冷的直线;深夜批阅奏折时,疲惫与野心交织,指节因用力而发白;与年羹尧摊牌时,愤怒与失望吞噬了最后的温情,每一个停顿都砸在人心上。最绝的是他处理"摊丁入亩"奏折时,那声压抑的"可恨的是那些王公贵族",几乎能让你看清他喉咙里翻滚的怒火与无奈。这哪是"演"?分明是刘欢把自己锻造成了雍正的灵魂容器。

声线里的江山:一句"朕知道了"胜过千言万语。

刘欢的台词功底,堪称人声赋权术的范本。他抛弃了传统京剧念白的腔调,用一种极具张力和颗粒感的京腔演绎雍正帝的诏令。当他低沉有力地说出"朕知道了",那短暂停顿后的三个字,裹挟着不容置疑的权威和深不可测的算计,瞬间让朝堂鸦雀无声。这不是背书,这是帝王意志在声带上的具象化。在雍正王朝里,刘欢的声音就是龙椅的延伸。

更让人惊叹的是他的音乐才华。那首主题曲向天再借五百年,唱的不是帝王心术,是一个孤独灵魂对岁月的叩问:"我真的还想再活五百年。"这种"生命感"的注入,让雍正不再是一个冰冷的权力符号,而是一个被时代洪流推着走、背负着整个王朝重担的疲惫个体。刘欢用歌声为雍正注入了悲悯,这与他严苛的统治形成巨大反差,反而塑造了更立体的人性。

一个刘欢,顶十个"四爷"!

试想,若换成当时其他硬汉小生来演雍正会怎样?陈道明或许有深度,但少了刘欢身上那种将"改革家"与"君王"两种身份拧在一起的矛盾张力;李雪健演技精湛,但形象过于传统;甚至年轻些的胡军,都难逃"霸气有余、疲惫不足"的窠臼。刘欢的不可替代性,在于他身上天然存在的"书卷气"与"江湖感"的奇妙融合,既有儒生谋士的深邃,又有行伍出身的狠厉。他让雍正的"孤臣"形象有了血肉支撑。

三十年来,雍正王朝重播率居高不下,刘欢的雍正始终是观众心中唯一的标准答案。这背后,是演员对角色的极致贡献,是将艺术融入骨血的成果。他演的,不是史书里那个功过分明的皇帝,而是我们每个人心中,那份对理想与现实、孤独与责任、权威与人性永恒交织的集体想象。

下一个能演活"四爷"的人在哪里?也许永远都不会有了。因为刘欢的雍正,早已不是一个角色,而成为了一个时代的文化符号,刻在了中国电视剧的DNA里。