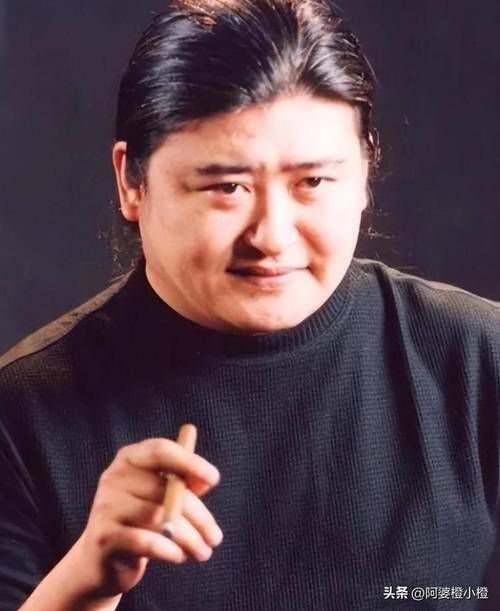

提起刘欢,脑子里蹦出的永远是弯弯的月亮里那把沙哑又通透的嗓子,是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是好声音导师席上那个抱着吉他、笑起来眼角带皱的“老艺术家”。可谁能想到,20年前,这个站在华语乐坛顶端的男人,突然“消失”了——不录新歌不参加综艺,连春晚舞台都很少露面,直到后来有网友拍到他在北京顺义的院子里,戴着草帽给西红柿搭架,浇水时哼着京剧小调,大家才明白:刘欢不是退圈,是“隐居”了。

一、“从‘国民歌王’到‘菜农’,他到底图啥?”

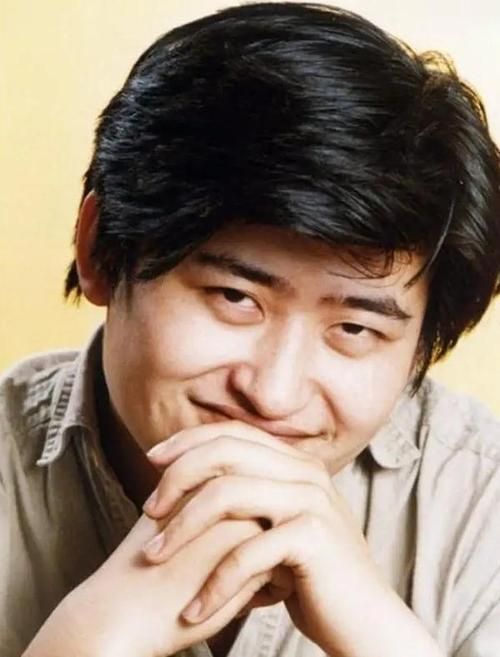

1990年代,刘欢是娱乐圈的“顶流天花板”。 albums卖到断货,演唱会场场爆满,连大学里校草都要靠翻唱他的歌才能吸引女生注意。那时候的他,站在舞台上聚光灯打在脸上,台下几万人跟着合唱,他笑着擦汗的样子,是多少人青春里的“白月光”。

可2000年之后,刘欢却慢慢“退”了。不是作品少了,而是他主动拒绝了“流量游戏”——不炒作不营销,连综艺邀约都推得干干净净。有人说是他“过气了”,可甄嬛传里的凤凰于飞一播出,直接霸榜热搜,观众才惊觉:刘欢的歌,从来都不会过时,只是他不愿意把时间花在“维持热度”上。

后来,媒体终于拍到他的“隐居生活”:在北京顺义郊区,他有一座带院子的房子,院子里种满了蔬菜——茄子、辣椒、黄瓜,还有几棵他亲手种下的石榴树。邻居说,刘欢每天早上6点起床,第一件事就是去菜园子里转一圈,看看哪棵苗长高了,哪颗该浇水了,有时候还会蹲在地上跟蚂蚁“较劲”,担心它们啃他的菜叶。有人问他:“刘老师,您不觉得这浪费您的时间吗?”他挠挠头,笑着说:“比起在镜头前装模作样,我更喜欢闻泥土味儿。”

二、“隐居不是‘躺平’,是他换了一种方式爱音乐”

很多人以为“隐居”就是“不工作”,但刘欢的隐居,其实是“更专注地工作”。他退出了娱乐圈的“名利场”,却一头扎进了音乐的本真——他开始做音乐教育,给中央音乐学院的上课,告诉年轻人:“唱歌不是喊嗓子,是要用灵魂去撞人心”;他花了10年时间整理中国民歌,把那些快要被遗忘的小调录下来,说:“这些老祖宗留下的东西,比流量歌曲值钱多了”;甚至有次,他为了给一位年轻作曲家改曲子,把自己关在书房里三天三夜,出来时眼睛都红了,却笑着举着改好的乐谱:“你看,这里加个装饰音,是不是就有味儿了?”

还有一次,网友拍到他在院子里弹吉他,不是唱那些大热的流行歌,而是弹茉莉花的变奏,旁边坐着他的妻子——卢璐,一位法国裔的音乐老师。两人没有花前月下,就一起坐在葡萄架下,他弹她听,偶尔聊几句曲子的和弦。有网友说:“原来刘欢的隐居,不是孤独,是有爱的人陪着,做最爱的事。”

三、“在浮躁的娱乐圈,他活成了‘反例’”

现在的娱乐圈,太“闹”了。明星上热搜不是因为作品,是因为八卦;艺人忙的不是打磨演技,而是“营业”——拍vlog、逛秀场、跟粉丝互动,恨不得24小时活在镜头前。可刘欢呢?他20年没接过广告,没参加过真人秀,甚至连微博都很少更新,却从来没人说他“过气”,反而大家都觉得:刘欢还是那个刘欢,无论多久没见,只要开口唱,还是那个能用声音讲故事的“国民歌王”。

有人说他“不合群”,可他或许早就看透了:娱乐圈的“热闹”是暂时的,只有作品和内心的平静才是长久的。就像他在一次采访里说的:“人这一辈子,不是比谁跑得快,而是比谁走得稳。我宁愿我的歌十年后还有人听,也不愿我的脸现在天天被人看。”

刘欢的“隐居”,不是“消失”,是“选择”。他选择了不迎合世俗,选择了忠于自己的内心,选择了用最朴素的方式,守护最珍贵的热爱。在 everyone 都追求流量的时代,他像一棵扎根很深的树,不张扬,却一直在生长。

或许,我们不必问刘欢为何“隐居”,只需知道:在那个热闹的娱乐圈里,有人始终愿意为自己留一亩三分地,种菜、唱歌、过日子——这本身,就是最酷的事。