你有没有想过,当刘欢坐在钢琴前,指尖触碰到琴键的瞬间,他脑海里最先浮现的,是旋律还是那些记在谱子上的小蝌蚪?作为华语乐坛"最有磁性的嗓音"之一,大多数人熟悉的是他站在舞台上挥洒自如的样子,却少有人知道,这位音乐大师的手边,总放着几页皱巴巴的钢琴简谱——它们或许没有印刷品的精致,却藏着比录音棚里更鲜活的温度。

钢琴是他的"第二语言",简谱是情绪的草稿纸

刘欢与钢琴的缘分,远比我们想象的深。上世纪80年代,还在中央音乐学院读系的他,已经是校园里小有名气的"钢琴才子"。同学回忆,他总抱着琴谱在琴房泡到深夜,古典、流行、民谣,什么都能来一段,但最让人着迷的,是他即兴改编的曲子——明明是大家耳熟能详的歌,经他一弹,就像被注入了新的灵魂,节奏里带着狡黠的笑意,旋律里藏着讲不完的故事。

后来有人问他:"刘老师,您创作时是先作词还是先作曲?"他笑着指了指琴上的简谱:"都不一定。有时候是冒出一句词,像'大河向东流啊',我就赶紧在谱子上记下来;有时候是钢琴突然弹出一个和弦,觉得'哎,这个有意思',再给它填词。简谱就像我的情绪草稿纸,不用太讲究,能抓住那一瞬间的感觉就成。"

那些被简谱"救活"的经典,藏着不为人知的创作细节

提到刘欢的作品,好汉歌绝对是绕不开的里程碑。但你敢信吗?这首歌最初的旋律,就诞生在一页随手撕下的简谱纸上。1998年,拍水浒传需要主题曲,剧组找来刘欢,他揣着剧组给的歌词,在自家钢琴上试了一天,也没找到"感觉"。正懊恼时,女儿跑来吵着要听小兔子乖乖,他哄孩子时随便弹的几个音,突然和"大河向东流"的节奏撞了个满怀——他抓过茶几边的废纸,哆哆嗦嗦记下那串旋律,后来就成了我们熟知的"嘿咻嘿咻"。

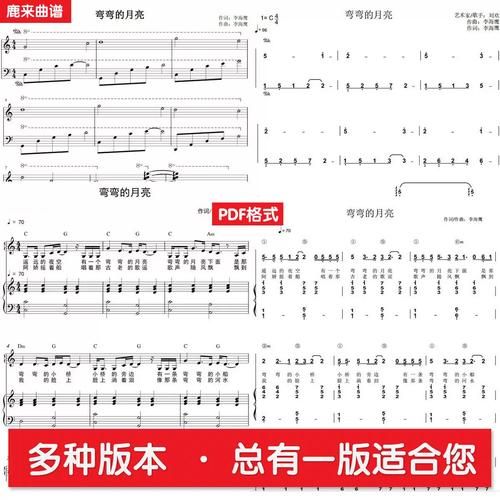

还有弯弯的月亮,这首歌的简谱上,至今还留着刘欢改动的痕迹。原版demo的和弦比较简单,他总觉得少了点"江南水乡的朦胧感",于是就在简谱旁边密密麻麻标注:"第二小节加个九和弦""副歌部分旋律上扬半度"。有次工作室打扫,他助理翻出一张沾了咖啡渍的简谱,上面还有他写的"这个音不能太满,要像月亮从云里慢慢透出来"——原来那些打动人心的细腻,早在谱子上就藏好了伏笔。

为什么他的简谱,比录音更"有血有肉"?

很多人不理解,现在都用五线谱和编曲软件了,刘欢为什么还对简谱情有独钟?在一次访谈里,他揭露了真相:"简谱是'活'的。五线谱讲究精确,但有时候音乐里的呼吸感,恰恰需要模糊。就像即兴演奏时,我可能今天弹这句比昨天快半拍,或者某个和弦多按一秒,那都是当下的情绪。简谱能让我把这些'不精确'记下来,再弹的时候,那种感觉就还在。"

更令人意外的是,刘欢从不把简谱当"私有物"。有一次他去音乐学院讲课,把自己的千万次的问简谱投影在屏幕上,逐小节分析为什么这么安排和声:"你看这里,我故意用了一个不解决的和弦,就像楚留香找不到苏蓉蓉时的那种怅惘。你们要记住,谱子是死的,但音乐是活的。"有学生说,翻开刘欢的简谱,就像在和一位老朋友对话——谱子上有他用红笔画的圈"这里要换气",有蓝色标的小字"想象站在长城上往下看",甚至还有画着哭脸的标注"今天弹这句总跑调,唉"。

从歌迷到创作者:那些简谱教会我们的事

这些年,不少歌迷通过各种渠道看到过刘欢的钢琴简谱,有人临摹练习,有人研究和声编排,更多人从中读懂了一个道理:真正的音乐,从不是技巧的堆砌。就像简谱上那些歪歪扭扭的修改痕迹,背后是他一次次推翻自己、和旋律较真的执着;是深夜琴房里,为了一个音符反复试弹的耐心;是永远对音乐保持敬畏的赤子之心。

说到底,刘欢的钢琴简谱里,藏的哪是音符啊?那是他用音乐写的人生日记——每一页都记录着创作时的惊喜、犹豫、感动,还有那句没说出口的:"音乐,就是要让人心里发烫。"所以下次当你听到他的歌,不妨试着去想象:或许某个深夜,有页简谱被他轻轻放在钢琴上,指尖落下时,整个世界都安静了。