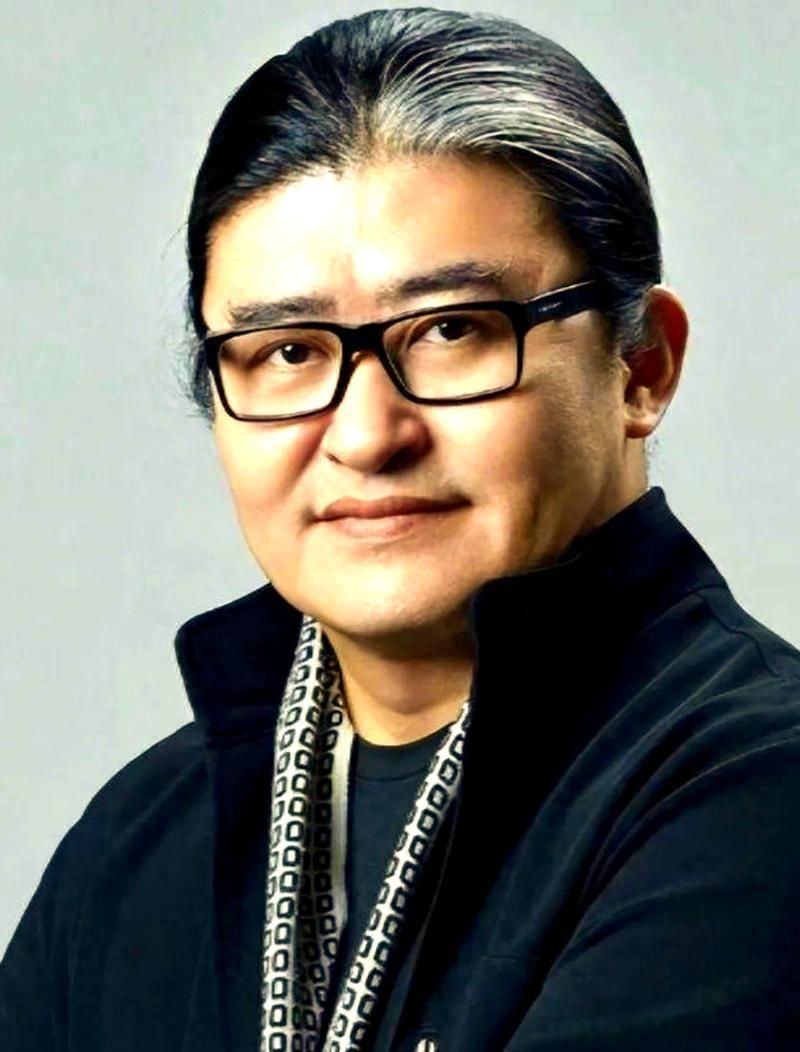

提起刘欢,乐迷脑海里总会跳出几个标签:“中国流行音乐教父”“好声音里的黑帽导师”“歌声能穿透岁月的歌者”。但如果你翻看他近十年的工作轨迹,会发现一个反复出现的名字——邓楚。这个 rarely 出现在聚光灯下的人,却被刘欢私下称为“最懂音乐的‘幕后耳朵’”。他们之间,究竟是单纯的上下级,还是早已超越工作的“音乐知己”?那些被舞台忽略的日日夜夜,又藏着多少对音乐近乎偏执的较真?

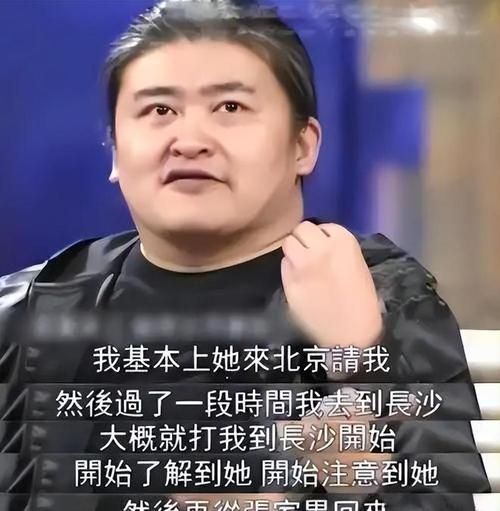

邓楚是谁?从“实习生”到“刘欢的‘第二双耳朵’”

时间拨回到2012年,当时还在中央音乐学院攻读作曲系的邓楚,怎么也没想到自己会被推荐给刘欢。彼时的刘欢正筹备新专辑,需要一位能精准拿捏古典与流行编曲的年轻制作人。“第一次去工作室,刘欢老师没聊作品,先问我对‘中国风’的理解。”邓楚回忆,他直言不讳地说“现在的中国风太依赖五声音阶,少了些现代性”,刘欢反而眼前一亮:“这小子敢说真话,就是他了。”

真正的磨合从甄嬛传配乐开始。刘欢想用西洋弦乐表现后宫的压抑,又要保留古琴的“留白感”,试了三个编曲版本都觉得“太满”。邓楚抱着总谱在工作室熬了三个通宵,在西洋弦乐的织体里藏了一缕几乎听不见的古琴泛音,刘欢听到后突然沉默,然后拍着桌子喊:“对了!就是这个‘看不见的魂’!”

后来邓楚成了刘欢工作室的固定搭档,从音乐会的音响设计,到专辑的和声编写,甚至是刘欢女儿刘一分小时候的钢琴启蒙老师,都少不了他的身影。有趣的是,这位“全能型选手”从未主动上过任何综艺,甚至拒绝了歌手节目的幕后邀约:“刘欢老师总说,音乐人该躲在作品后面,而不是镜头前面。”

“他从不让我‘随便改’,但会陪我‘死磕’”

在邓楚的工作笔记里,保存着一份标注密密麻麻的好声音学员改编清单。2020年,一位学员改编好汉歌,原想加入摇滚元素,却总觉得“土”。刘欢当时在国外开会,邓楚把 demo 发过去,回复只有一句话:“试试豫剧的哭腔,用失真吉他和它打架。”

争论就此开始。“我觉得哭腔和摇滚违和,他坚持说‘冲突就是张力’。”邓楚说,他们对着电话吼了半小时,最后刘欢说“你先做出来,我再听”。结果邓楚用豫剧演员的录音片段做了采样,摇滚吉他的riff里穿插着哭腔的滑音,最后成品让学员当场飙泪——“那不是改编,是给老歌开了一扇新窗户。”

这样的“较真”几乎是常态。2022年筹备演唱会时,刘欢对弯弯的月亮的和声不满意,邓楚改了七版,刘欢说“还差一点”,邓楚急得直跺脚:“这歌唱了三十年,还能有啥新花样?”刘欢把他拉到钢琴边:“你听,这里加个男低音的‘哼鸣’,就像小时候夏夜的蛐蛐声,是不是就活了?”

邓楚说:“刘欢老师从不让我‘随便改’,但会陪我‘死磕’。他总说,观众听的是‘感觉’,而感觉藏在每一个音符的呼吸里。”

流量时代,他们为什么还在“慢工出细活”?

当娱乐圈都在追求“爆款”“速成”,刘欢和邓楚却像个“老顽固”,花三年磨一张专辑,甚至为一首歌的音色找乐器师沟通半个月。“有人问我们‘这么折腾图啥’,邓楚会指指工作室墙上的八个字:‘音乐为骨,匠心为魂’。”这是刘欢亲手写的,也是他们合作十年来的默契准则。

去年,刘欢为一个公益项目写主题曲,本来用流行钢琴就能完成,但他执意要加入云南少数民族的“树叶吹奏”。邓楚跑了两趟云南,找到一位会树叶吹奏的非遗传承人,录音时老人吹了37遍,邓楚录了12个小时。后来那首歌里,树叶的清音只在间奏出现5秒,却成了无数网友“单曲循环”的泪点。“刘欢老师说,好音乐就像茶,要慢慢泡,急了没味道。”邓楚笑着说,有次他们为了找一组钟琴音色,跑到郊外的废弃教堂,用录音棚的设备录了一整天的钟声,“别人觉得我们傻,但那组音色用在歌里时,我眼眶突然就湿了——你觉得是钟声,其实是时间在说话。”

音乐的尽头,是“人”与“歌”的互相成就

很多人好奇,刘欢为什么对邓楚如此信任?答案或许藏在一次录音事故里。2021年刘欢录制爱的奉献公益版,中途突然失声,医生说是声带过度疲劳,必须休息三个月。邓楚急得睡不着觉,翻出刘欢早年清唱的版本,用AI技术“剥离”背景音,保留最本真的声线,再重新编曲。“那段时间他天天泡在工作室,比我这个‘当事人’还拼。”后来成品播出时,刘欢听着几乎是自己年轻时的音色,眼眶红了:“邓楚比我懂‘我要什么’,他懂我的音乐灵魂。”

而邓楚说,刘欢教会他的“不只是音乐,是敬畏”。有次他们为一个选秀选手改编黄河颂,刘欢突然说“别急着编,先去黄河边听听水声”。他们真的去了壶口,站在瀑布边录了两个小时的风声水声,后来编曲时,那些自然音色混在弦乐里,竟让歌曲有了“奔流不息的力量”。“他说,音乐不能只写音符,要写人间的温度。”邓楚至今记得那句话。

如今,当刘欢戴着标志性的黑帽站在好声音的舞台上,邓楚往往坐在音响调音台后,偶尔抬头相视一笑——那是只有他们才懂的音乐密码。在这个追求“短平快”的时代,他们像两个“逆行者”,用十年的默契证明:好的音乐从不需要追赶流量,它会自己长出翅膀,飞进听心里。

或许我们不必记住每个幕后人的名字,但当我们听到好汉歌的新编旋律,听到弯弯的月亮里的蛐蛐声,听到某首公益歌里隐约的钟声,就该知道:那些不被看见的坚持,才是音乐最动人的模样。就像刘欢常说的:“邓楚是我的‘合伙人’,而音乐,是我们的‘孩子’——它慢慢长大,然后告诉我们,所有的等待,都值得。”