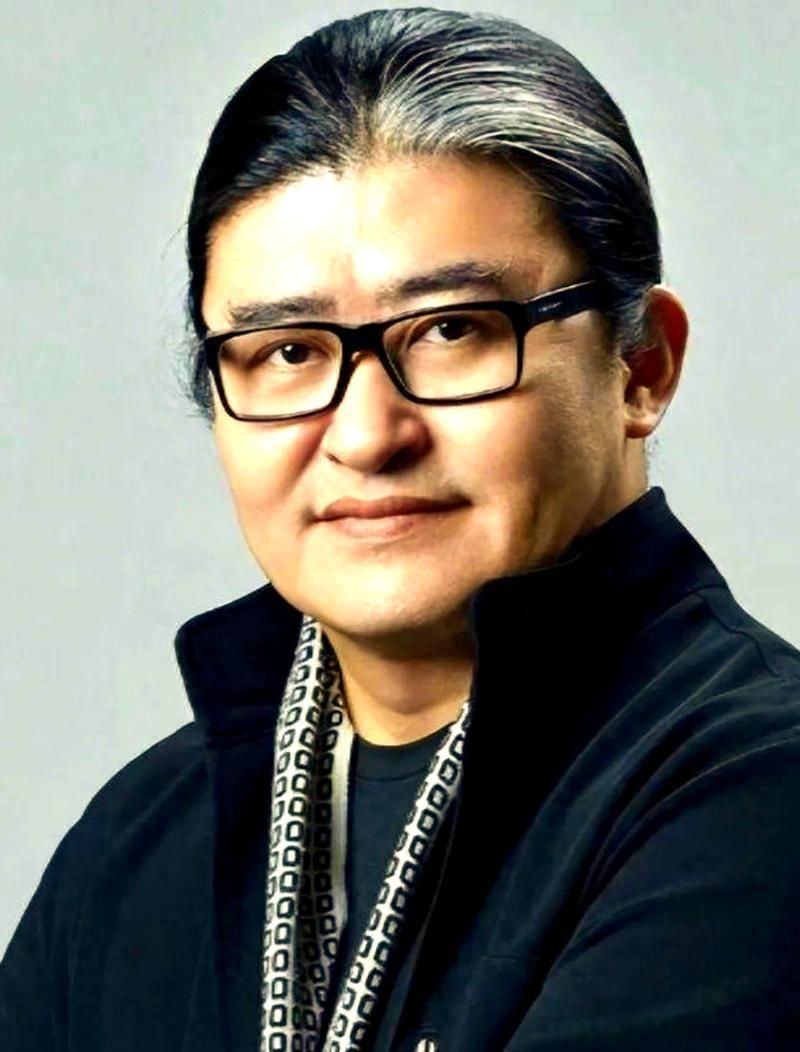

当舞台的灯光暗下去又亮起,四把熟悉的椅子缓缓转过来时,多少和我一样守在屏幕前的观众,下意识地把身子往前倾了倾——刘欢还是那副戴眼镜、手插口袋的沉静样子,只是眼角的笑纹似乎深了些;那英的栗色卷发换了新样式,开口第一句还是那个爽利的“我要了”;哈林没戴标志性的棒球帽,穿件印花衬衫,手指还在桌上打着节拍;杨坤摸着下巴,招牌式的皱眉还没舒展,眼神却已经盯上了下一个准备上台的学员。

这不是我们第一次看他们坐在导师椅上,但把刘欢、那英、哈林、杨坤这四位凑进同一个节目,说真的,连我这个在娱乐圈摸爬滚打十几年的老运营都觉得新鲜——毕竟,上回他们同框还是某晚后台的偶遇,各自揣着对音乐的那点“轴”,谁也不肯轻易让步。可偏偏就是这样的“不搭界”,在首期节目里擦出了让人没想到的火花。

刘欢的“较真”:不是挑学员,是挑音乐的“根”

第一个让四位导师同时拍手的学员是个唱民谣的男生,抱着吉他,开口声音不大,却带着泥土的颗粒感。唱到副歌时,刘欢突然按下了按钮,椅子转过来,他没急着说“我要了”,而是问:“你这歌里,那句‘故乡的云’是不是用了内蒙古长调的调式?”男生愣了一下,点头说:“是,我奶奶是蒙古族人。”

哈林立刻接话:“欸,你这个细节我刚才也听出来了,但没敢确定,刘老师这耳朵是装了GPS吧?”全场笑的时候,刘欢却摆了摆手:“不是耳朵好,是现在的音乐里,这种‘根’的东西太少了。你唱的时候,气息下沉一点,把长调的苍茫感带出来,这歌就活过来了。”

后来才知道,这位男生为了写这首歌,真的在草原待了三个月,跟着牧民学唱长调。刘欢选他,不是因为“唱得好”,而是因为他守住了音乐的“真”——这些年总有人说“音乐要创新”,可刘欢偏要在首期就亮出态度:创新不是凭空变花样,是把老祖宗的智慧揉碎了,再长出新的枝丫。

那英的“直球”:抢人不为秀,是为给“好声音”搭桥

说到抢学员,那英永远是冲在最前面的那一个。有个唱摇滚的女生,高音能撕裂天花板,低音又像浸了凉水,唱完现场直接炸了。那英第一个转椅子,拍着桌子喊:“我要!必须我要!”哈林也不甘示弱:“这音色太稀缺了,给我我给她做实验性编曲。”杨坤皱着眉说:“转音还行,但情感浓度差了点火候。”

结果那英直接站起来,对着哈林喊:“哈林,你那编曲听着花哨,能不能让这歌老百姓听得懂?”又转向杨坤:“坤儿,你懂啥,这姑娘身上那股‘野’劲儿,就适合我!”最后女生选了那英,采访时候说:“娜姐说话直,但她说‘你的声音得让更多人听见’,我信。”

其实那英抢人,从不是“我想要”,而是“你需要”。她带过的学员里,有的从酒吧歌手唱成格莱美提名,有的从选秀遗珠变成演唱会门票秒光。她总能一眼看出谁有“被看见”的潜力,就像当年在中国好声音里,对着张碧晨说“你闭上眼睛唱,全世界都会安静”。这一次,她还是那个“护犊子”的娜姐,只是多了份“要把好声音传下去”的执拗。

哈林的“鬼才”:不让音乐“躺平”,要让耳朵“苏醒”

哈林在首期里,干了件让所有人都觉得“哈林就是哈林”的事。有个玩电子音乐的DJ,把二胡和电音混在一起,旋律听起来怪怪的,但莫名上头。三位导师犹豫的时候,哈林突然转了椅子,拍着手说:“太棒了!你这是让老祖宗的乐器‘蹦迪’啊!”

他当场就拿起手机给DJ看了一段他十年前做的实验性音乐,里面有昆曲念白和EDM drop:“你看,以前说‘电子音乐吵’,那是你没找到和传统音乐的切口。你这歌,我要帮你改得更‘炸’,让年轻人听了想跳舞,老人听了觉得‘哎,这调子耳熟’。”

这些年总有人说“哈林不务正业”,可从中国好歌曲到现在的这档节目,他一直干着一件事:打破音乐的“墙”。在他的认知里,没有“高雅”和“通俗”,只有“打动人心”和“敷衍了事”。他说:“音乐就像食物,有人爱吃米饭,有人爱吃汉堡,但只要好吃,没人会拒绝。”

杨坤的“刀子嘴”:不说好听话,只为了让你“站得更稳”

杨坤在首期没少“得罪”人。有个唱苦情歌的男生,技巧很成熟,但唱的时候眼神飘忽,像是在背书。杨坤皱着眉问他:“你唱这首歌的时候,是不是心里想着‘赶紧唱完好去吃饭’?”男生脸一下子红了,支支吾吾说不出话。

结果没想到,杨坤接着说:“你知道为什么你唱得没感情吗?因为你没经历过歌里的事儿。这首歌讲的是‘错过’,你连喜欢的都不敢表白,怎么唱得懂‘错过’?”男生突然红了眼眶,鞠了一躬说:“老师,我懂了。”

后来这个男生在二次表演时,眼睛里有了光,唱到副歌甚至哽咽了。杨坤虽然没转椅子,但节目结束后发微信给他:“下回唱歌,把心掏出来,观众要的是你的真心,不是你的技巧。”

都说杨坤是“毒舌导师”,可那些看似“扎心”的话,哪一句不是为了让你变得更好?就像当年在我是歌手里,他对华晨宇说“别总想着炫技,歌是唱给人听的”,这份较真,几十年没变过。

四巨头同台,不是“流量噱头”,是音乐人的“双向奔赴”

节目播出后,有人说“四大巨头凑一起,不就是看收视率的吗?”可如果你看完首期,就会发现:他们之间的互动,哪像“营业”,分明是“老友重逢”的默契。

刘欢看着那英抢学员,笑着摇头说“你这急性子,当年在好声音就这样”;那英怼杨坤“你怎么比我还严格”,转头就递给他一瓶水;哈林在刘欢讲乐理时插科打诨,却在刘欢说完后带头鼓掌;杨坤虽然嘴上不说,但在学员唱老歌时,悄悄在手机备忘录里记下了和弦走向。

他们说:“做音乐不是为了红,是为了有一天,我们还能坐在台上,告诉年轻人‘音乐,从来不该被定义’。”

其实我们都清楚,在这个流量至上的时代,能把四个“大魔王”凑在一起,不是为了制造话题,而是为了让我们相信:好的音乐,永远有人守护;热爱音乐的人,永远有人在背后推一把。

所以你看,首期节目里,那些“神仙打架”的瞬间,那些“针锋相对”的点评,那些“偷偷抹眼泪”的时刻,哪一样不是在告诉我们:音乐这东西,从来不是一个人的事,是一代代音乐人的“接力赛”。

刘欢那英哈林杨坤的首期,你看到了什么?是导师们的“抢戏”,还是学员们的“闪光”?其实或许,我们该看到的是:不管时代怎么变,总有人在认真对待音符,总有人在为好声音“搭桥铺路”。

而那些坐在屏幕前的我们,要做的,或许就是轻轻按下“播放键”,然后静静听,——听他们如何把“热爱”二字,唱成岁月里最动人的歌。