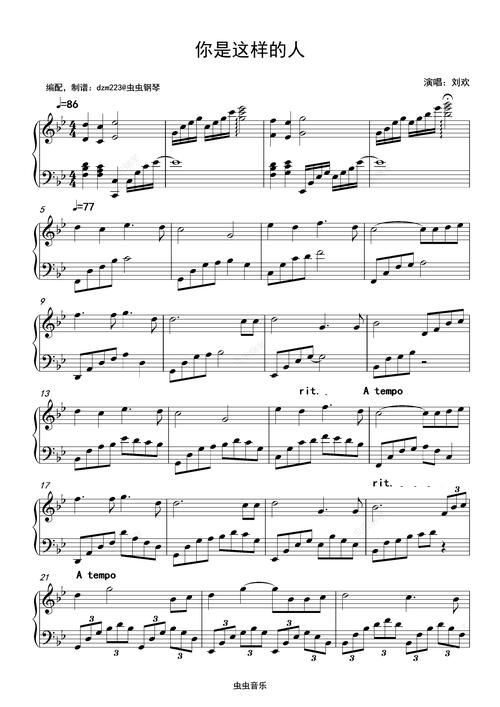

打开手机刷短视频,突然跳出一条“刘欢点赞”的热搜——那个我们从小听到大的“歌王”,居然给一个没露脸的素人歌手点赞了,配文是“这嗓子,怎么没被更多人听见?”评论区瞬间炸了:“歌王都点赞了,这波必须火!”“看吧,真正的实力永远藏不住。”

可说真的,这几年娱乐圈里“被看见”的“真东西”,好像越来越少了。从选秀节目里“一夜爆红”的练习生,到社交媒体上“百万粉丝”的网红,唱跳跳得都挺标准,可歌儿听过就忘,人儿记不住名字。反倒是那些“刘欢都点赞”的内容,往往像埋在土里的种子,悄无声息地长出来,突然就让人眼前一亮——这到底是为什么?

刘欢点赞的,从来不是“流量”,是“真心”

记得去年,有个网友拍下地铁里老大爷唱天涯的视频:大爷穿着洗得发白的工装,手里拎着菜,嗓子却像浸过酒一样醇厚,把那首老歌唱出了“流浪江湖”的沧桑。视频发出去没多少人看,却被刘欢转发了,他写:“这哪是唱歌,是把自己的日子酿成了酒啊。”

后来我特意去翻了刘欢的社交账号,发现他点赞的内容,从来不是什么“顶流明星的日常”,也不是“精心设计的热搜”。他给街头卖唱的学生点过赞,说“年轻人用自己的方式生活,值得”;给翻唱老歌的小姑娘点过赞,说“她唱的不是歌,是她奶奶教她的记忆”;甚至给用方言唱民谣的小伙子点过赞,配文“方言里藏着一个地方的魂,比任何华丽的词藻都动人”。

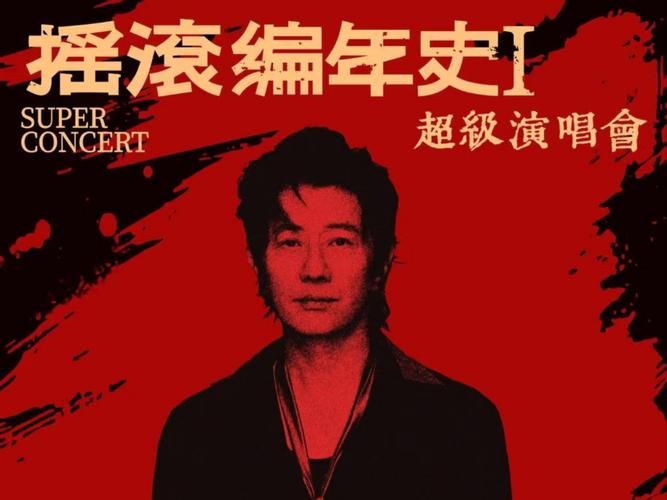

你看,刘欢是谁?是唱好汉歌能把屋顶掀翻的歌者,是中国好声音里让导师们抢着转椅的导师,他见过的“大场面”比我们吃的盐还多。可他却偏偏对这些“不起眼”的“真东西”情有独钟——为什么?因为这些内容里没有“套路”,没有“人设”,只有“人”本身:是老大爷唱的“自己”,是小姑娘唱的“奶奶”,是小伙子唱的“家乡”。

这像不像现在娱乐圈的怪现象?太多人拼命想“被看见”,却忘了“自己是谁”。练舞练到凌晨三点,不是因为喜欢跳舞,是因为“别人都在练”;写歌写到掉头发,不是因为想表达什么,是因为“公司要求出单曲”;连发个朋友圈都要想“怎么拍才能上热门”,而不是“今天遇到了什么开心的事”。结果呢?流量来了又走,像一阵风,吹过就没痕迹了。

为什么“刘欢都点赞”成了“真内容”的“通行证”?

其实“刘欢都点赞”早就不是第一次上热搜了。前几年,李健在歌手里唱贝加尔湖畔,刘欢坐在台下眼含泪光,说“这才是真正的音乐”;去年,毛不易在直播间唱消愁,刘欢刚好路过停下来听了很久,后来评价他“用最简单的词,唱出了最复杂的人”。

这些“点赞”背后,藏着一个很简单的道理:真正有价值的内容,从来不怕“被看见”,只怕“不被看见”。就像刘欢说的:“现在的娱乐太多了,可娱乐和信息是两回事——信息能让人记住,娱乐过了就忘了。我点赞的,都是那些能让人记住的信息,不管是歌声,还是故事。”

对了,前段时间我还看到一个特别有意思的事:一个素人歌手在短视频平台发了自己写的歌,歌词里写“凌晨三点的便利店,灯比星星还亮,收银员小姐姐说‘最近辛苦了’,突然觉得日子没那么难”,被刘欢点赞后,评论区里好多人说“我也经历过这样的瞬间”“原来不是我一个人在硬扛”。

你看,这就是“真内容”的力量——它不用华丽的包装,不用流量炒作,却能直接戳到人心里的“软肋”:是加班晚归时的一句问候,是异乡打拼时的一个拥抱,是失恋后唱的一首老歌。这些东西,是“人”都会懂,不管你是歌王,还是普通人。

最后想说:娱乐圈的“真东西”,藏在哪里?

其实答案就在“刘欢点赞”的那些内容里:藏在街头的歌声里,藏在奶奶的故事里,藏在方言的韵味里,藏在每一个“认真生活”的瞬间里。

这两年我总听身边人说“娱乐圈太浮躁了”,可“浮躁”的不是娱乐圈,是那些只想“走捷径”的人。就像刘欢说的:“这个行业永远需要‘新人’,但不需要‘新人设’——需要的是‘新声音’,是‘新故事’,是‘新的真心’。”

所以下次再刷到“刘欢都点赞”的热搜,不妨多停留几秒:看看那个被点赞的歌手,唱了什么歌;看看那个被点赞的故事,藏着什么人;看看那个被点赞的内容,有没有让你“心里一动”。

因为真正有价值的内容,从来不会“过时”——就像刘欢的歌,我们听了几十年还在听;就像那些被点赞的素人,他们的声音,说不定哪天也会成为我们心里的“经典”。

毕竟,娱乐圈的“真东西”,从来都藏在“真心”里。不是吗?