“如果莲花有歌声,大概就是刘欢老师这个样子吧。”这几年,每当采莲曲的旋律在综艺、短视频里响起,总能跟着这句评论一起刷屏的,还有那句“原来刘欢才是原唱?”的疑惑。

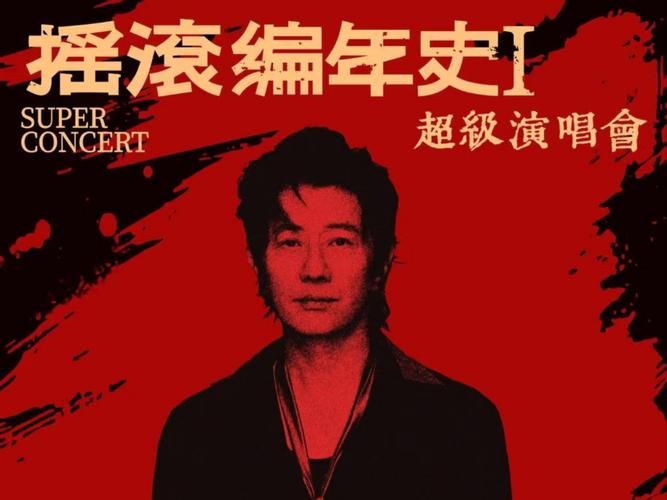

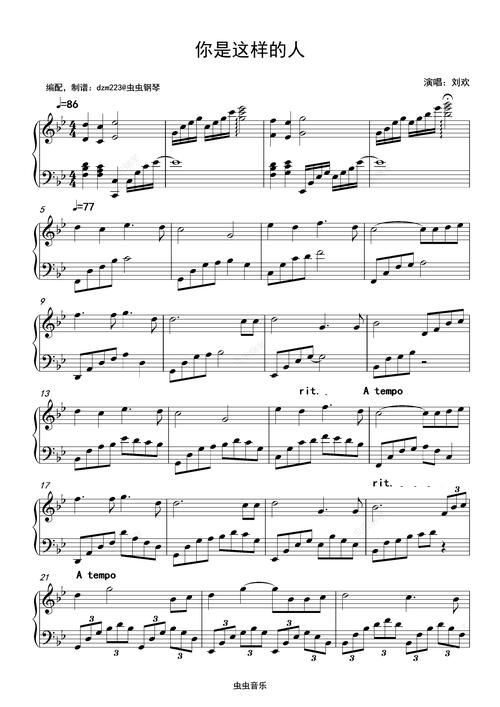

但真要去溯源,这个问题答案可没那么简单。咱们不妨从那场让采莲曲翻红的说起——2022年时光音乐会里,刘欢坐在钢琴前,指尖流淌出前奏时,全场瞬间安静。他唱得慢,每个字都像裹着江南的雾,“江南可采莲,莲叶何田田”,明明是千年古诗,却被他唱出了岁月沉淀的醇厚,像陈年的酒,刚入口绵柔,咽下去却有回荡的力量。

节目播出后,直接把采莲曲送上了各大平台热歌榜,年轻人第一次知道:原来采莲曲不只是一句课本里的诗,还能这么“好听”。但随之而来的,是全网的好奇:“刘欢老师唱得这么好,是不是他谱的曲?是不是原唱?”

要回答这个,得先说清楚:我们说的采莲曲,到底是哪首采莲曲?

汉乐府里有江南,写的是“鱼戏莲叶间”,那是诗;唐代王昌龄的采莲曲是“荷叶罗裙一色裁”,那也是诗。咱们今天聊的、刘欢唱的,其实是当代作曲家为古诗谱的“歌曲”,而最早让这类“古诗新唱”走进大众视野的,并非刘欢,甚至他的版本都比原唱晚了二十多年。

最早的商业版采莲曲,得追溯到1993年。作曲家孟庆云和词作家宋小明,当时想做个“中国风”的尝试,挑了汉乐府江南的前两句,编曲上用了古筝、笛子,又揉进了一点流行节奏。这首歌第一次唱红,是歌手张行——没错,就是80年代红遍上海滩的“流浪歌王”。他当年在专辑成功的路不止一条里收录了这首歌,旋律轻快,带着江南的灵动,配上张行标志性的磁性嗓音,传遍大街小巷,那时候很多人以为,“采莲曲”就该是这个调调。

后来,1999年的电视剧大明宫词里,也用了采莲曲做插曲,演唱者是陈思思,版本更偏抒情,带着琵琶的悠扬,带着点盛唐的雍容,又成了另一代人的记忆。

那刘欢的版本是什么时候出现的?其实早在2004年,他就为专辑经典2004录制过采莲曲,但当时没火。直到2022年时光音乐会的演绎,才让这个“刘欢版”成为“主流版本”。你听他的版本,和之前的完全不同:没有古筝笛子的点缀,只有一架钢琴打底,刘欢的嗓音沙哑、低沉,像老者在讲故事,气声里都是岁月的味道。他放慢了节奏,故意在某些音符上拖长,比如“莲叶何田田”的“田”字,能唱出三个音节的颤,把古诗的留白唱得淋漓尽致。

这就能明白,为什么大家会以为刘欢是“原唱”——不是他唱得最早,而是他的版本太有辨识度,太“深入人心”了。在综艺时代,一个顶级歌手 + 经典作品 + 重新编曲的组合,往往能让一首“老歌”变成“他的歌”。就像费玉清的一剪梅,后来再听,总觉得他就是这首歌的“代名词”。

那到底算不算“原唱”呢?严格说,音乐版权里,“原唱”指“首次录制发行”的版本,刘欢的不是。但从文化传承的角度看,他的演绎让一首小众的古诗歌曲,被数千万年轻人重新认识,让“古诗新唱”这种形式有了更高的艺术标杆——这算不算另一种意义上的“原创”?

有意思的是,现在很多短视频博主翻唱采莲曲,学刘欢的气声、学他的拖音,甚至弹幕里会说“还是刘欢版最正宗”。可要是回到1993年,有人说张行的版本“正宗”,或许也会有人反驳。艺术的魅力不就在这儿吗?没有绝对的原唱,只有不同时代对经典的重新诠释。

说到底,采莲曲的旋律里,藏着从汉乐府到盛唐的诗意,藏着张行年代的流行风,藏着陈思思的婉约,更藏着刘欢的岁月回响。下次再听到这首歌,或许没必要执着于“谁是原唱”,而是问问自己:你心里的采莲曲,是哪一个版本的样子?毕竟,能让千年古诗在2024年的今天,还有人跟着旋律摇头晃脑,本身就是件最值得的事。