夜深了,北京某间酒吧的喧嚣渐渐沉寂。角落里,那个曾经用好汉歌响彻大江南北、用从头再来鼓舞无数人的身影——刘欢,正扶着话筒,眼中氤氲着浓重的醉意。他努力字正腔圆地唱着熟悉的旋律,沙哑的声音却依然带着穿透力,在寂静的空气里格外清晰。这不是电影片段,而是2018年网络上疯传的一段视频,瞬间击碎了许多人心中“德艺双馨”刘欢的完美滤镜。屏幕前,网友们的评论却炸开了锅:有人叹气“嗓子要紧啊”,有人点赞“这才活明白”,更有人直接发问:“乐坛泰斗,怎会如此?”

人设与真实:舞台之下,他也是凡人

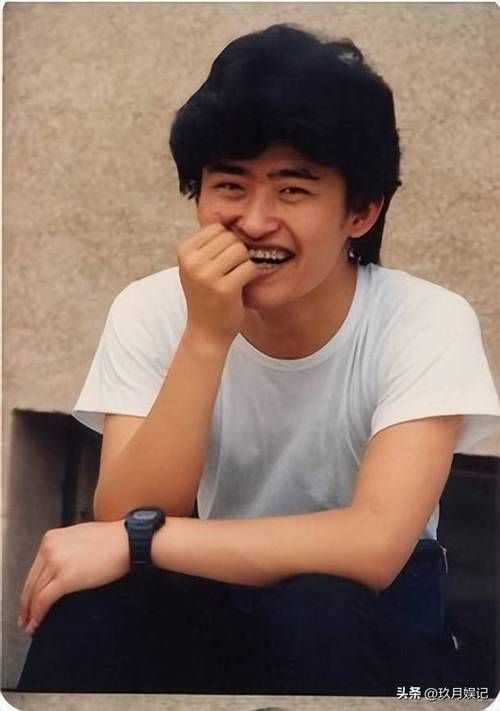

刘欢,在公众视野中几乎等同于“专业”与“稳重”的代名词。从北京人在纽约的震撼歌声,到中国好声音舞台上作为导师的严谨与真诚,他始终以一位“音乐国宝级人物”的形象示人。他的嗓音醇厚深邃,技巧炉火纯青,舞台上的他,永远神采奕奕,仿佛音乐就是他生命的全部。然而,酒吧醉酒视频的出现,却将一个“不完美”的刘欢赤裸裸地推到了聚光灯下。那略显踉跄的步伐,那因酒精而朦胧的眼神,那沙哑中透着嘶哑的歌声,与他平日形象形成了巨大的反差。

这份反差,恰恰触动了公众对“人设”与“真实”的敏感神经。我们习惯了将偶像供奉在神坛,要求他们永远光芒万丈,毫无瑕疵。可刘欢这一醉,却像一记闷锤,狠狠砸在了这种虚幻的期待上。他不是被推上神坛的石像,他是个活生生的人,会疲惫,会放松,也会有情绪的出口——哪怕这出口是酒精。正如一位资深音乐制作人私下感慨:“刘欢的付出是常人难以想象的。他的身体,他的嗓子,承受的压力绝非外人能想象。偶尔,他也需要一点‘人’的放纵。”这份“人”的放纵,或许正是对刻板“神坛形象”的一种无声反叛。

艺术家的宿命:光环下的重量与出口

公众人物的“私生活”总是被无限放大,尤其是像刘欢这样重量级的艺术家。他的每一次公开亮相、每一次发声,都承载着巨大的社会关注度和期待值。这种光环,既是无上的荣耀,也是无形的枷锁。它要求艺术家时刻保持警醒,谨言慎行,仿佛生活在透明的水晶罩中。长期处于这种高压状态,内心的张力与日俱增,寻找合理的宣泄途径,成为许多艺术家难以回避的课题。

酒精,在很多时候,成了这种高压下短暂“出逃”的工具。它能在麻醉中提供片刻的轻松,让人暂时卸下“刘欢”这个符号的重担,变回那个可以放肆大笑、可以纵情歌唱的“刘欢”。在酒吧那个相对私密的空间里,他或许只是想和好友一起,暂时忘记“国宝”的身份,做回一个享受生活、放松自我的普通人。那份醉意,与其说是“失控”,不如看作是长期紧绷的弦被轻轻拨动后的一次共振。他是否真的“失控”?或许,那只是他在光环之下,为自己争取的一个极其短暂的“无我”时刻。

真实的力量:打破刻板,走向共鸣

刘欢的这次“酒醉事件”,最终并未引发大面积的负面批评,反而引发了关于“人性真实”的广泛讨论。这背后,折射出的是公众心态的微妙转变。人们开始意识到,完美的人设或许很吸引人,但真实的个体更能引发深层的情感共鸣。观众并非不食人间烟火的观众,他们同样理解压力、懂得疲惫,也渴望看到偶像身上属于“人”的、有温度的一面。

一位乐坛资深观察者曾指出:“刘欢的‘醉’,恰恰证明了他在公众心中分量之重。人们在乎他,才对他‘失控’如此敏感。而这份在乎,本身就包含了一种深层的期待——希望他能健康,希望他能快乐,希望他能以更真实、更可持续的方式走下去。”这份在乎,超越了单纯对作品质量的评判,延伸到了对艺术家个体福祉的关心。观众开始明白,一个能偶尔卸下盔甲、展现真实脆弱的刘欢,或许比一个永远紧绷的“完美偶像”更具持久的魅力。

舞台上的刘欢,是音符的指挥官,是旋律的驾驭者。舞台下的他,也是需要偶尔卸下盔甲、舒展灵魂的普通人。那一次深夜的微醺,并非失格,更像是在无数个为音乐燃烧的日夜后,一次真实的喘息。它提醒我们,最耀眼的星光,往往源于最真实的灵魂。当“国宝”的符号偶尔褪去,那个热爱生活、偶尔疲惫的刘欢,反而让我们更清晰地看到了艺术背后那颗跳动的心——原来,真实比完美更有力量,也更能抵达人心深处。