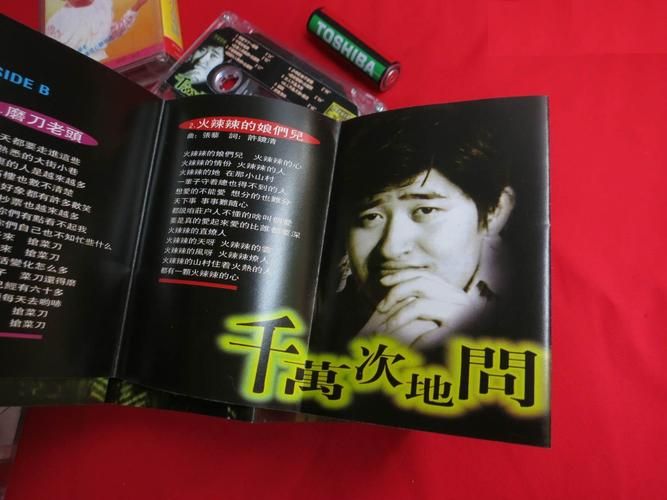

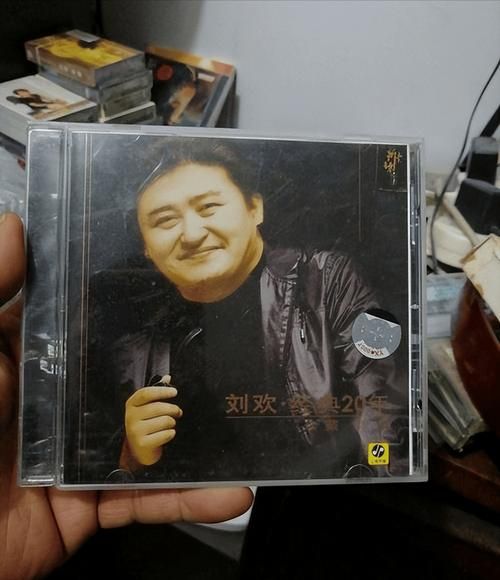

深夜刷到一条老剧片段:94版三国演义片头曲滚滚长江东逝水响起,杨志刚饰演的曹操站在城楼上,身后是硝烟弥漫的赤壁战场,突然有个评论飘过:“闭上眼听,像刘欢在耳边给你讲三国故事——这调子,早刻在骨头里了。”

说来也怪,刘欢和“银屏”(影视)这两个词绑在一起时,总有种奇妙的化学反应。他是音乐教授,却从没端着架子;他唱过最磅礴的史诗,也拿捏过最细腻的人生;他的歌火了几十年,却好像从来不是刻意“流行”,只是恰巧撞上了观众最需要的心绪。你有没有想过:为什么刘欢一开口,中国影视剧的灵魂好像就“活”了?

一、水浒传片头曲:他给“江湖”画了张脸

1998年,水浒传剧组找上门时,刘欢正琢磨着怎么把民歌和交响乐揉在一起。导演张绍林说:“我们要的不是歌,是水浒的‘魂’——那种草根的粗粝,兄弟的肝胆,还有英雄末路的苍凉。”

刘欢泡在录音室,翻遍了水浒传的各种版本,突然被“大河向东流”这句词击中。“这不像诗,像老百姓酒桌上的胡话,带着泥点子,却透着劲儿。”他试着把京剧的西皮流水调揉进摇滚,开头故意用沙哑的嗓子“吼”出“嘿咻依儿呀”,后面突然转成高亢的美声——录音师都愣了:“刘老师,这……太野了!”

可张绍林听完当场拍板:“就是它!没听观众反馈吗?片头曲刚响,所有人放下筷子盯着屏幕,连小孩都跟着晃脑袋。”后来这部剧重播时,有人做过统计:光是好汉歌的彩铃下载量,就够剧组再拍三部水浒。可刘欢却说:“我写的不是歌,是给宋江、武松这些人的脸——你一听旋律,就能看见他们的样子。”

二、北京人在纽约:奋斗者的“灵魂BGM”

1993年,北京人在纽约火遍全国。王姬饰演的阿春哭着说“如果你爱他,就送他去纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就送他去纽约,因为那里是地狱”。而刘欢的千万里千万里,就像这台词的注脚——“千万里我追寻着你”的执着,可是王启明在餐馆刷盘子时的倔强;“可是你却并不在意”的叹息,可是郭燕在寒夜里独自流泪的孤单?

据说编剧郑晓龙写到最后一段戏时,反复听刘欢的demo:“王启明破产那天,我想象着他在纽约的街头走,大雪落了一身,突然手机响了,放的就是‘千万里’——那旋律,比任何台词都戳心。” 更绝的是,刘欢唱到“我不能随波浮沉”时,故意加了点气声,像极了中年男人压抑已久的哽咽。后来有观众说:“每次搬家,行李箱里最怕的就是这张CD——一放千万里,眼泪就止不住了。”

三、那些“藏在镜头后面”的刘欢:他用音乐给角色“接生”

很多人不知道,刘欢不止“唱”影视,还“养”过角色。拍甄嬛传时,导演郑晓龙找他监唱凤凰于飞,他非要先读80集剧本:“甄嬛从天真到狠厉, songs不能是单一的‘哀’,得像她的人生,先是春水的柔,再是冬冰的冷,最后是涅槃的烈。”

他让歌手邓 pulses 在副歌部分加入昆曲的“擞音”,像极了甄嬛冷笑时的甩袖子;前奏用古筝刮奏模仿落叶,对应着“年年花开只见花不见人”的悲凉。郑晓龙说:“有场戏华妃倒台,刘欢打电话说‘这里留两拍空白,让她喘口气’——你看,他给的不只是歌,是角色的呼吸。”

就连集结号的谷子地,在他看来也是个“会唱歌的人”。冯小刚想让片尾曲喊出老兵的委屈,刘欢唱到“我记得他的样子”时,突然压低嗓子,像多年后在坟前自言自语——“那种情绪,比嚎啕大哭更有力量。”

尾声:为什么我们总觉得“刘欢=青春”?

现在回头看刘欢的“银屏歌单”,你会发现:他的歌从不是“背景音”,是观众和故事的“中间人”。我们听好汉歌时,想起的是放学路上和同学勾肩搭背的“仗义”;听千万里时,想起的是深夜加班后抬头看见的月亮;听凤凰于飞时,想起的是某个为爱情红了眼的瞬间。

就像刘欢自己说的:“音乐和影视是连体的,我唱的不是旋律,是观众心里那段说不出的日子。” 所以每次他的歌在老剧里响起,我们总觉得“被戳中了”——那不是刘欢的声音,是我们自己的青春,被按下了播放键。

你说,这算不算最厉害的“银屏魔法”?