电影院灯光暗下时,谁也没想到,一首主题曲会让全场观众从静默到哽咽。当刘欢醇厚如陈酿的嗓音透过音响传来,“为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了它”,后排传来一声压抑的抽泣,前排有人悄悄擦了擦眼角——这不是电影剧情,是长津湖主题曲英雄赞歌2021版上映时的真实场景。时隔三年,当人们再聊起这首歌,谈论的早已不止是“好听”,而是一首歌如何成为连接历史与当下的情感纽带,以及刘欢作为“歌声里的叙事者”,究竟为这首歌注入了什么。

刘欢的“大歌”:从好汉歌到英雄赞歌,他懂中国人的“英雄情结”

提到刘欢,很多人的标签是“音乐教父”“高音之王”,但少有人注意:他最擅长的,从来不是炫技,而是用声音讲“大故事”。1998年水浒传主题曲好汉歌一开口,“大河向东流啊”的豪迈唱出了江湖儿女的快意恩仇;2022年北京冬奥会开幕式上,奥林匹克颂被他唱得恢弘如史诗,让世界听见中国文化的厚重。而这次接棒英雄赞歌,对他而言,不是简单的“翻唱”,而是“重新理解英雄”。

“这首歌我从小听到大,原版原唱是王莘老师,后来才得知秋分、王成这些人物不是虚构的,是真的长津湖战役里的英雄。”刘欢在一次采访中坦言,接到邀约时,他特意去翻阅了长津战役的史料:“零下40度的雪地里,战士们穿着单衣啃冻土豆,有的战士直到牺牲还保持着战斗姿势——这些细节不是歌词里‘烽烟滚滚唱英雄’的概括,而是能戳穿人心的真实。”

于是,他的演唱里没有刻意的“高亢”,反而带着一种克制的深情。副歌“为什么大地春常在,英雄的生命开鲜花”时,他没有像以往那样飙到高音C,而是把声线压得更沉,像是在对着冰雪下的英灵轻声诉说。这种处理,反而让“英雄”不再是遥远的符号,而是“和你我一样有血有肉,却选择用生命扛住国家脊梁”的人。这种对“英雄”的理解,正是一代人的集体记忆,也是他能精准击中观众情感的关键。

从1953到2021:一首老歌如何让年轻人为“英雄”落泪?

有人问:英雄赞歌诞生于1953年,词作家乔羽、曲作家刘炽的创作背景是抗美援朝时期,2021年的版本,凭什么让00后观众也跟着掉泪?

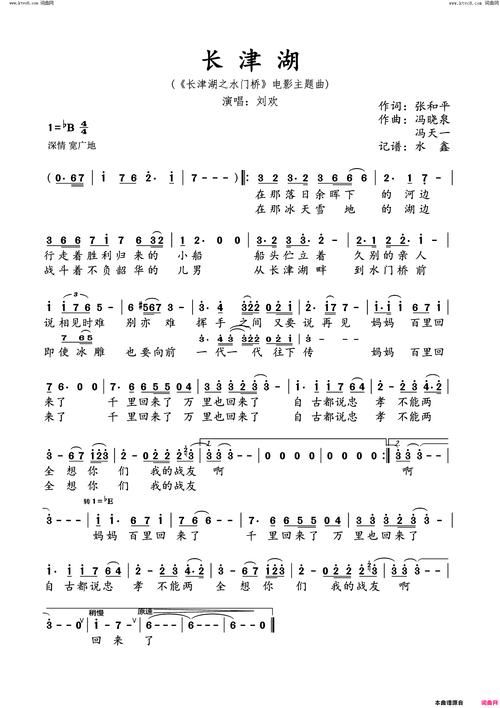

答案藏在“细节”里。原版英雄赞歌是为电影英雄儿女创作的,主角王成喊着“向我开炮”的镜头成为经典;而2021版作为长津湖的主题曲,做了“场景化适配”前奏中加入的风雪声、隐约的炮火声,像把人直接拉入冰天雪地的长津湖战场;刘欢的演唱中,刻意在“英雄”二字上加了绵长的气息,像是用声音描摹出战士们在雪地里匍匐前行的轮廓。

更重要的,是长津湖电影本身的“破圈”。当银幕上呈现“雷公牺牲时抱着标识弹往敌人堆里冲”“梅生带着女儿的照片上战场”这些情节时,歌词里的“英雄”突然有了具体的面孔——刘欢的歌声,就像是为这些面孔配上的旁白。一位00后观众在社交平台写:“以前觉得‘英雄赞歌’是课本里的故事,看完电影再听这首歌,突然就懂了为什么‘鲜血染红了战旗’,那是和我们差不多大的哥哥,用命换来的今天的春常在。”

这种“音乐+影像”的合力,让老歌完成了从“红色经典”到“时代共鸣”的转化。它不再是博物馆里的展品,而是能穿过70年时光,让当代年轻人与祖辈在同一个旋律里,完成对“英雄”二字的共同确认。

音乐的“价值”:不止是好听,更是让历史“活”在当下

在这个流量至上的时代,一首老歌能火多久?英雄赞歌给出了答案:只要能真正扎进人心的作品,就永远不会过时。刘欢的贡献,不止是唱好了一首歌,更是用他的专业和敬畏,让“英雄赞歌”成为了一把钥匙——让年轻人愿意去了解背后的历史,让“铭记”不再是口号。

“音乐不是用来消费的,是用来沉淀的。”刘欢曾在某综艺上说。这句话或许能解释,为什么他不接商业广告,却愿意花几个月打磨一首主题曲;为什么他60多岁了,依然保持着对音乐的“较真”——这种“较真”,正是当下娱乐圈最缺的“内容价值”。当我们在讨论一首歌“有没有爆火”时,他更关心这首歌“有没有留下什么”。

如今,长津湖主题曲在各大平台的播放量早已破亿,评论区里,“爷爷说他是听着这首歌入党的”“这是我给儿子教的红色童谣”的留言比比皆是。这或许就是音乐的力量:它不像历史书那样严肃,却能在旋律中,让英雄的故事代代相传。

下次再听到刘欢唱“为什么战旗美如画”时,希望你记得:那声线里,不止有音乐技巧,更有70年未曾磨灭的敬重。而那些冰雪中逝去的英雄,也从未真正离开——他们一直活在每一个被歌声打动的人心里,活在这片“英雄的生命开鲜花”的大地上。