说起华语乐坛的“定海神针”,绕不开刘欢、那英、毛阿敏这三位。他们的歌不是停留在榜单上的数字,是刻在时光里的印记——或许是老式收音机里飘出来的好汉歌,是KTV里谁都会吼几句的征服,是深夜听到会眼眶发热的渴望”。这些歌为什么能火二三十年?今天咱们就来聊聊,那些年我们一起循环,却从未真正“听腻”的经典。

先说刘欢:华语乐坛的“活化石”,高音里的山河岁月

提到刘欢,第一反应是“厚如大地、高似苍穹”的嗓音。但他的经典,从来不只是“唱得高”那么简单。

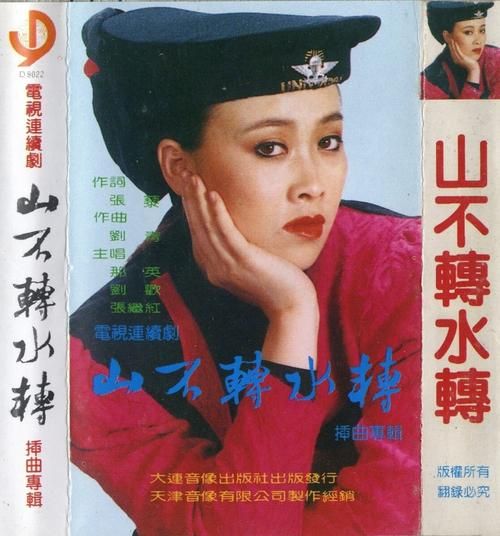

1998年春晚,他和那英合唱的相约一九九八,至今仍是跨年晚会的“白月光”。前奏一起,钢琴声混着两人和声,瞬间把人拉回世纪之交的激动年代——那是中国人眼里有光的日子,“相约那永久真心来浇灌”的歌词,既是约定,更是对未来的笃定。后来他为甄嬛传唱的凤凰于飞,用京剧念白式的转音把“旧梦依稀 往事迷离”唱得缠绵又悲怆,连00后都在短视频里反复夸“这比情歌还上头”。

但刘欢最厉害的,是用歌声讲中国故事。86版西游记片尾曲敢问路在何方,他顶着三十多度的高温录音,嗓子唱出血丝也没停,那句“你挑着担,我牵着马”唱出了师徒四人的执着,也唱出了普通人对“远方”的向往。直到今天,援疆医生、山区教师朋友圈配的视频,背景音乐十有八九是这首歌——不是煽情,是这首歌里有中国人的精神底色。

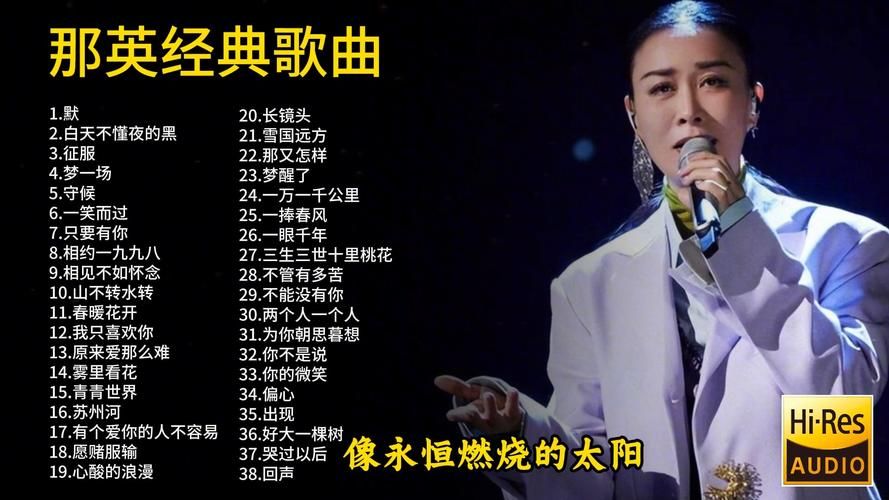

再聊那英:情歌界的“讲故事大师”,每个音符都是剖白

如果说刘欢的歌是“时代史诗”,那那英的歌就是“身边人的心事”。她从不玩虚的,用最扎实的唱腔,把爱情里的甜与苦揉碎了喂进你耳朵里。

1995年,白天不懂夜的黑横空出世。当时满大街都在放“我给你绝望的吻,你给我那心碎的解释”,有人说是失恋者的圣经,更多人觉得这是“成年人的体谅”——你不是不懂,是不愿懂。那英的嗓子像一把砂纸,把歌词里的倔强和脆弱都磨出了毛边,听着像邻家大姐在你耳边哭诉,却又带着“老娘没你照样过”的狠劲。

到了征服,她直接把“就这样被你征服”唱成了“年度KTV必哭曲目”。有次听她 live,副歌部分突然破音,她愣了两秒笑着说:“你看,连歌都替我哭了。”可就是这种“不完美”,让这首歌有了生命——谁没在深夜被爱情“征服”过?那英替我们把那些说不出口的卑微和痛,吼了出来。

当然,还有她和孙楠合唱的不见不散。零年代的歌,现在听依然觉得“阳光”:“我们不见不散,我亲爱的朋友”,歌词简单,旋律轻快,却成了多少人的青春BGM,约上三五好友,嘴里不自觉地就会哼。

最后是毛阿敏:大女主唱腔里的“人间清醒”,苦情歌里藏着力量

比起刘欢的“大气”和那英的“细腻”,毛阿敏的歌更像一杯烈酒,初尝辛辣,后劲十足。她不写小情小爱,唱的是命运里的跌宕和站起来的狠劲。

渴望绝对是现象级的存在。1990年,电视剧渴望火遍大江南北,毛阿敏用“悠悠岁月,欲说当年好困惑”开口,瞬间把人拉回剧里“善有善报,恶有恶报”的朴素价值观里。她的声音里有种“历经沧桑后的通透”,不是苦情,是理解——理解人性复杂,所以更珍惜“好人好报”的平凡愿望。后来思念里“你从哪里来?我的朋友”,唱得像是对远行人的呼唤,带着浓浓的烟火气,听着听着就想起家里的爸妈和旧友。

最让人佩服的是她总能在低谷里翻盘。90年代她曾陷入争议,沉寂几年后带着烛光里的妈妈回归,舞台上的她眼含泪水,唱“妈妈我想你,夜夜呼唤你”,没有刻意煽情,却让全场观众跟着落泪。原来她的经典,从来不只是歌,是“哪怕生活给我一拳,我也能笑着站起来”的硬气。

为什么他们的歌能“穿越时光”?

说到底,刘欢、那英、毛阿敏的歌,从来不是“为唱而唱”。刘欢唱的是家国情怀,那英唱的是凡人情感,毛阿敏唱的是生命韧性——他们把每个普通人的生活和情感,写进了旋律里。

你可能不记得自己第一次听这些歌是在什么时候,但洗澡时会跟着吼征服,开车时会跟着唱好汉歌,加班累到不行时,渴望的前奏一响,突然就有力气继续了。这就是经典的魔力——它从不是“过去式”,而是“进行时”,永远在我们需要的时候,给我们一点陪伴,一点力量。

所以下次再听到他们的歌,不妨停下脚步,好好听听——那些藏在音符里的故事,藏着的,可都是我们这一代人的青春啊。