凌晨一点,刘欢的社交账号更新了一条动态,没配图,只有一行字:“重读三国志·魏书·明帝纪,合上书时窗外的月光正像曹叡当年洛阳宫里的那轮——清冷,照得见人心,却暖不了龙座。”

这条动态下,评论区很快炸了。粉丝们熟悉刘欢对历史的偏爱,但“曹叡”这个名字出现的频率,远不及曹操、刘备,甚至不如司马懿。很多人忍不住问:“曹叡是谁?为何能让见惯大场面的刘欢,也感慨‘孤独’?”

一、刘欢与曹叡:两个“跨界者”的意外相遇

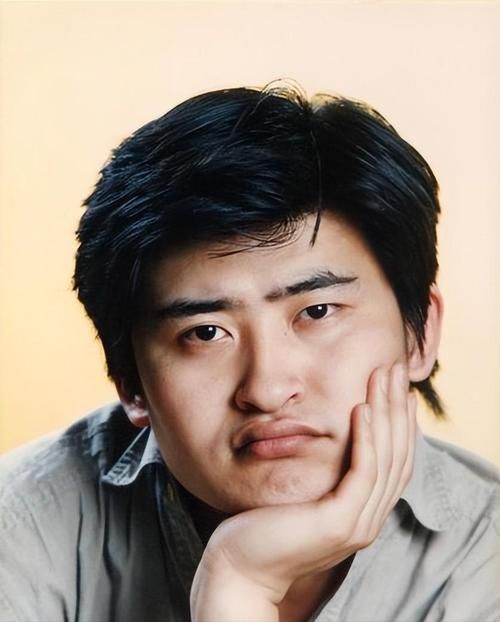

说起刘欢,大多数人想到的是好汉歌里的痛快淋漓,是甄嬛传里凤凰于飞的低回婉转,是舞台上那标志性的光头和浑厚的嗓音。但少有人知,他书房里的书架,摆得最多的不是乐谱,而是资治通鉴二十四史——这位唱了半辈子歌的“音乐老炮儿”,其实是个扎扎实实的“历史迷”。

“读史不是为了考据,是为了找共鸣。”刘欢曾在一次访谈中这样说。而他提到曹叡,并不是在某个精心准备的节目里,而是某次录综艺间隙,聊到“权力与人性”时突然提起的。“你们知道吗?曹叡10岁就能断案,长大能带兵打仗,写的诗比当时很多文人都好,可最后却被说是‘昏君’。这事儿,怎么琢磨怎么不对劲。”

而曹叡,这个在三国演义里存在感极低的魏明帝,本身就是个“被低估的跨界者”。他是曹操的孙子,曹丕的儿子,23岁登基,在位13年。年轻时的他,是带着“天才少年”标签上位的:史书载他“幼有歧嶷之度”,10岁就能帮曹操审案子,长大后“学贯古今,百家并览”,连诸葛亮都曾感慨“魏明帝多权智,非常人也”。他修水利、办教育、平辽东,做的都是实打实事,可偏偏晚年猜忌多疑,大兴土木,落得个“明帝奢屋,百姓劳怨”的评价。

“你看他做的两件事:一是造昭阳殿,用的材料是海外进来的‘琉璃’,当时比黄金还贵;二是晚年疑心重,把大臣毛皇后的家族几乎灭门。”刘欢在和朋友聊天时分析,“这不就是‘天才的两面’吗?越聪明的人,越容易困在自己的‘完美’里,怕出错,怕被超越,最后反而被权力反噬。”

二、从昭阳殿到洛阳宫:一个“孤勇帝王”的破碎感

刘欢喜欢读曹叡的诗,尤其是短歌行里的两句:“翩翩春燕,端集余堂。阴雨既降,北条残阳。”他说这首诗里藏着曹叡的心事——就像春天的燕子飞回堂前,本该是温暖祥和的场景,可阴雨一来,连阳光都是“残”的。

“他登基那几年,魏国其实正面临危机:蜀汉诸葛亮北伐,东孙吴在合肥一带搅局,国内还有士族和宗室的矛盾。”刘欢常在书房里对着史书自言自语,“23岁的年轻人,突然要扛这么个摊子,能不慌吗?可他偏偏要装‘老成’,装‘强大’,昭阳殿修得那么华丽,不就是想告诉所有人‘我能行’吗?”

可“装”得太久,就忘了自己是谁。史书上说,曹叡晚年“不御正殿,常在后宫”,大臣奏事,隔着一道帘子说话,连脸都不让看。有人说他“沉迷女色”,但刘欢有自己的看法:“我猜不是沉迷,是疲惫。当一个‘完美皇帝’太累了,不如躲在帘子后面,至少不用面对那些失望的眼神。”

有次刘欢录中国诗词大会,谈到“帝王诗”,他特意举了曹叡的苦寒行:“秋冬无月,唯寒风凛冽。行道迟迟,中心如噎。”念到这里,他忽然沉默了半分钟,然后说:“你们知道‘中心如噎’什么感觉吗?就是心里堵得慌,想哭哭不出来,想喊喊不出口。一个手握生杀大权的帝王,说出这样的话,该多孤独啊。”

三、为什么是刘欢来说曹叡?因为“懂人才懂人”

有人说,刘欢就像“文化圈的定海神针”——不炒作、不综艺,却总能在关键时刻,用最朴实的语言说出最深刻的道理。他谈曹叡,没有说教,没有评判,就像老朋友聊天,娓娓道来。

“刘欢老师懂‘复杂’。”一位和刘欢合作过的导演说,“他唱歌时,一首歌里能同时有豪迈和温柔;他演甄嬛传里的果郡王,能把深情和隐忍演得让人心碎。这种‘复杂性’,让他看曹叡时,能看到别人看不到的东西——不是‘昏君’或‘明君’的标签,而是一个活生生的人,有血有肉,有挣扎有无奈。”

曹叡的孤独,刘欢其实懂。他做音乐时,曾为了一个音符熬通宵;他做老师时,曾为了学生的发展跑断腿;他作为父亲,曾因为工作忙错过了孩子的成长。“人到了一定年纪,都会懂‘高处不胜寒’。不是位置高,是没人能真正理解你。”刘欢在一次直播中这样说,“曹叡有才华,有功绩,可他身边有能掏心窝子的人吗?没有。大臣怕他,妃嫔哄他,连史书都写他‘昏’。这种孤独,比失败更可怕。”

四、从历史到当下:曹叡给今天的我们什么启示?

刘欢谈曹叡,从不是为了“翻案”,而是想告诉大家:“读史,不是为了给古人贴标签,而是为了照见自己。”

“你有没有过这样的经历?为了在领导面前表现好,拼命加班,结果把自己搞垮;为了让朋友满意,勉强自己做不喜欢的事,最后丢了自我。”刘欢在一次文化沙龙上这样说,“曹叡的故事,其实就是一面镜子,照的是‘我们都可能犯的错’——为了被认可,一步步活成了别人期待的样子,却丢了真实的自己。”

他记得有一次,一个年轻歌手问他:“老师,我写的歌总说‘不红’,该怎么办?”刘欢想了想,说了句:“你先问问自己,这歌是你真心想写的,还是你觉得‘会红才想写的’?”

“这就像曹叡修昭阳殿——如果是为了给百姓一个安稳的家园,那值得;但如果只是为了‘证明自己比祖父曹操更厉害’,那就本末倒置了。”刘欢说,“人啊,最怕的不是‘不行’,是‘忘了自己为什么出发’。”

结语:月光依旧,懂得的人不会孤单

那条关于曹叡的动态发出后,刘欢在评论区回复了一条:“夜深了,月光还好。懂的人,总会懂的。”

或许,这就是这位老戏骨的独特之处——他不追求流量,不追求热度,只愿意用自己的方式,和那些“被遗忘的人”对话。就像曹叡当年在洛阳宫里写的诗,虽然淹没在历史的尘埃里,却总有像刘欢这样的人,能在某个深夜,被那句“翩翩春燕,端集余堂”轻轻触动。

毕竟,真正的共鸣,从来不分时空——孤独或许会存在,但懂得,能让孤独变得温暖。