提起刘欢,很多人的第一反应是"华语乐坛常青树""教科书级别的实力派"。可若问你"他唱过的歌里,哪些词是他自己写的?哪些词是别人填的",恐怕不少人得愣一下——毕竟"刘欢的歌"早已成了一个符号,仿佛旋律一起,就有种"大歌气派"扑面而来,很少有人会细究词句背后的执笔人。

事实上,刘欢的音乐故事,从来不只是他一个人的独唱,更是一场词、曲、唱的"接力赛"。那些让我们热泪盈眶的"国民金曲",词人功不可没。今天就借着这个疑问,聊聊刘欢和他背后的"词坛战友"们。

先说答案:刘欢自己填过词吗?有,但很少。

大部分人可能不知道,刘欢确实参与过歌词创作,但数量极少,且更偏向于"量身定制"的调整。比如那首经典的重头再来,歌词核心是刘欢和罗大佑沟通后,结合自己的经历再创作,比如"看成败人生豪迈只不过是从头再来",那种历经波折后的通透,其实有他自己的生命印记在里头。但这种情况,在他的作品里几乎是"特例"——毕竟,他更擅长用"唱"把词人的故事讲进听众心里。

那些"大歌"的"词魂",原来都是他们?

刘欢的歌之所以能传唱多年,很大程度上是因为词也"扛打"。而帮他写出这些词的,恰好是一群华语乐坛的"词坛大神",今天细数几个最具代表性的。

1. 罗大佑:用"东方美学"托住刘欢的"世界声音"

提到刘欢的词,绕不开罗大佑。1993年,电视剧北京人在纽约火了,主题曲千万次的问也成了刻在一代人DNA里的旋律。很多人以为词是刘欢写的,但实际上,这是罗大佑的手笔。"千万里我追寻着你,可是你却不在意……"寥寥几句,把海外华人的孤独与渴望写得直戳人心。

后来两人合作的从头再来,依旧是罗大佑的词。有趣的是,罗大佑曾说过:"刘欢的声音像一把大提琴,能把歌词里的'厚重'和'温度'都揉进去,所以我写词时总想着,要给他留足'呼吸的空间'。"这种"懂彼此"的默契,才成就了这些经典。

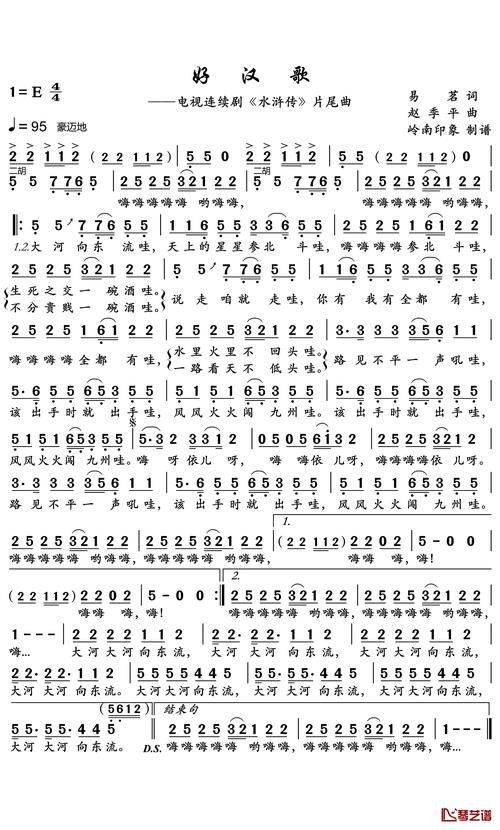

2. 易茗:把"江湖气"写进好汉歌里的"民间词人"

1998年,水浒传主题曲好汉歌火了,火到如今KTV里还有人吼"大河向东流啊"。作词易茗,是个不太熟悉的名字,但他写的词,比谁都懂"中国味道"。最初易茗给刘欢的初稿是"路见不平一声吼啊",刘欢觉得"太平淡",两人改了二十多稿,最后才有了"天上的星星参北斗啊,说走咱就走啊"——既有民间小调的洒脱,又透着英雄豪气,刘欢唱起来,仿佛真的站在梁山泊头,对着天地吼一嗓子。

后来好汉歌拿奖,有人问易茗"怎么写出这么接地气的词",他笑着说:"我泡茶馆时听的说书人讲的,再琢磨琢磨刘欢的声音——这歌得让他'吼'得痛快,我们听的人才觉得过瘾。"

3. 陈涛:用"诗意"给刘欢的歌"铺一张文化地毯"

2008年奥运会,北京欢迎你,刘欢领唱的第一句"北京欢迎你,为你打开天空",背后是词人陈涛的巧思。当时团队想要"大气又不失温度",陈涛想了三天,把"门"和"天空"作为核心意象,"有梦想谁都了不起"这样的句子,简单却有力,连小朋友都能跟着唱。

后来我的祖国新版翻唱,刘欢选了陈涛重新填词的版本。"一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸",在原词基础上,陈涛加入了"稻香""船帆"等更具画面感的词,刘欢唱的时候说:"这些词像一幅画,我走在画里,也带着听众走进画里。"

为什么刘欢的歌,词总能"精准戳中"?

答案可能藏在刘欢的"不将就"里。他曾说过:"词是歌的'魂',再好的旋律,词不对,也立不住。"所以他会和词人反复磨,比如录凤凰于飞时,和词人方文山改了十遍词,只为让"旧梦依稀,往昔依稀"的意境更贴合歌里"爱而不得"的惆怅。

更重要的是,他尊重词人的"视角"。罗大佑写千万次的问,是站在纽约街头的华人角度;易茗写好汉歌,是站在民间说书人的角度;而刘欢要做的,就是用自己的声音,把这些视角"翻译"成听众能听懂、能共鸣的语言。

最后想说:那些"经典"从来不是一个人的功劳

下一个当你听到"心若在梦就在"或者"千万次的问"时,除了想起刘欢的嗓音,不妨也记住词人的名字——罗大佑、易茗、陈涛……正是因为他们站在刘欢身后,把心里的故事写成词,刘欢的声音才有了穿透时间的力量。

毕竟,好歌就像一场相遇:词是种子,曲是土壤,唱是阳光,少了哪一环,都开不出最美的花。所以下次再问"刘欢谁填的词",你或许可以笑着说:是那些懂音乐、懂生活、更懂他的"词坛老友"啊。