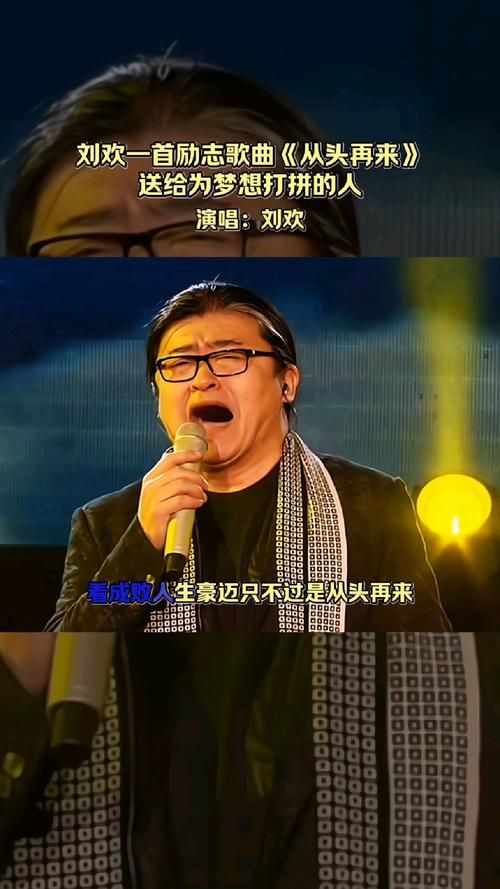

提起刘欢,你脑海里第一个跳出的是什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是少年壮志不言愁里“金杯何曾空满”的苍劲,还是他脸上标志性的笑容,和总被调侃的“重量级”身材?但如果仔细看,你会发现——真正让他站在那里“稳如泰山”的,从来不只是歌喉,更是那副看似宽厚、实则扛过了无数重担的“肩膀”。

一、那副“压不垮”的肩膀,藏着多少人的青春记忆?

80、90后大概都记得,小时候家里电视里总能看到刘欢:要么是春晚的舞台上,西装笔挺,手一挥就能带起全场共鸣;要么是各种晚会的灯光下,声音醇厚得像陈年的酒,每个字都砸进心里。但很少有人注意到,他很少穿紧身装,总习惯穿宽松的衬衫或外套,仿佛有意无意地在遮盖什么。

直到后来媒体才零星提及:刘欢的右肩,早在30多岁时就出了问题。因为长期保持一个姿势弹钢琴、指挥,再加上熬夜录歌、高强度演出,他的右肩肩周严重受损,甚至一度抬不起来。有次录节目,他转身时微微踉跄,台下观众只当他“年纪大了体力不支”,只有身边的工作人员知道,那是疼得眼前发黑。

可观众看到的刘欢,从来没有因为疼痛“掉链子”。2018年歌手舞台上,他唱心中的太阳,明明右肩早已僵硬,却依旧站着唱完整首歌,结束时额头渗着汗,却对着镜头笑得坦然。后来他在采访里说:“肩膀疼是疼,但一站到台上,看见观众眼睛里的光,那点疼就不算啥了。”

二、那副“托起人”的肩膀,是他的音乐,也是他的“江湖”

如果说舞台上的“肩膀”是扛住了疼痛,那行业里的“肩膀”,则是托住了无数人的梦想。刘欢在圈内有个“老好人”的称号,但这个“好人”从不是无底线的“老好人”,而是“有原则的托举者”。

还记得李健刚出道时,还是个青涩的“清华学霸”,写的歌曲高和寡,差点被公司雪藏。是刘欢主动找到他,在自己演唱会上唱他的贝加尔湖畔,在无数音乐节目里力挺他:“这孩子有才,只是需要时间。”后来李健红了,有人问刘欢“提携新人图啥”,他摆摆手:“图啥?图中国音乐有好歌听呗。”

还有他带的那些学生,从央音的普通学子到后来活跃在舞台上的歌手,没人没听过他一句“碎碎念”:“唱歌别只飙高音,得把故事讲明白。”“练声之前先学会做人,肩膀要能扛事,才能站得长久。”他从不吝啬分享自己的经验,却也从不“手把手喂”,更像是在旁边扶一把,告诉他们“路得自己走,但摔了,我会拉你一把”。

三、那副“不张扬”的肩膀,藏着他对“艺术”的较真

为什么刘欢的“肩膀”能成为话题?或许因为它早就超越了“身体部位”,变成了一种符号——符号着他的坚持、他的担当、他对“艺术”二字最笨拙也最较真的坚持。

有人曾问他:“现在网上那么多‘速成’歌手,你担心传统音乐被淘汰吗?”他笑了笑,说:“担心有用吗?做该做的事呗。”这些年,他除了自己唱,更是埋头做了十几年的百年歌声,带着团队翻找老唱片,采访老艺术家,把那些差点被遗忘的歌重新整理、传唱。他说:“肩膀扛得住的时候,就得扛点有分量的东西。不然,对不起这个‘歌手’的名头。”

他从不追热点,不蹭流量,甚至很少上综艺,唯一频繁露面的,可能就是大学课堂和公益演出。在央音当教授,他从不让学生喊“刘老师”,而是“欢哥”,下了课带着学生撸串,聊音乐聊人生;做公益,他从不宣传,每次都是悄悄去,做完就走,就连捐助的学校,都是后来媒体挖出来的。

那副“刘欢的肩膀”,到底是什么?

是舞台上扛住疼痛的倔强?是行业里托举后辈的温度?还是艺术世界里那份“不将就”的较真?或许都是。

但说到底,那副肩膀,从来都不是“天生宽厚”。它也疼过、累过、想放弃过,却因为心中对音乐的热爱、对责任的敬畏,一点点“扛”成了现在的样子。

就像他歌里唱的“走过去,是一道岭;转过身,是一重山”。刘欢的肩膀,或许没有偶像剧男主的“宽肩窄腰”,却扛起了中国音乐的一整片天——扛起了我们的青春,扛起了行业的良心,更扛起了“艺术家”三个字,最朴素的重量。

下次再看到刘欢,别只盯着他的身材了。看看他的肩膀,那上面,藏着一个时代的回响。