上周五的清晨,寿光城区的薄雾还没散尽,市文化广场的安检口就已经排起了长队。队伍里有大清早坐首班公交赶来的退休教师,有特意从乡镇骑电动车的戏曲爱好者,还有举着“欢哥快来寿光看看”手举牌的大学生——大家不约而同望着同一个方向:“不是说刘欢老师只给大舞台演出吗?怎么来咱寿光了?”

这事儿确实有点“反常”。翻翻刘欢老师的行程表,近年不是在音乐剧的舞台上“镇场”,就是出现在综艺里当“音乐导师”,连跨年晚会都挑着上,像这种下沉到县级城市的演出,屈指可数。可偏偏就在上周,他不仅来了,还待了整整两天,不只开了小型演唱会,还进了田间地头、农家小院,甚至跟着老农去摘了黄瓜。

“不是来‘作秀’的,是真想看看咱寿光”

“刘欢老师到咱棚里了!”8月15日下午,寿田农业科技示范园的种植户王大伯举着手机,视频里穿灰色T恤、戴黑框眼镜的刘欢正蹲在黄瓜架下,手里捧着还带着花的新鲜黄瓜,听王大伯讲“水肥一体化”的技术。“您这黄瓜吃起来有股清甜味儿,是品种特殊吗?”刘欢问得仔细,连叶子上的虫孔都没放过,还掏出手机拍了段短视频,配文“从土地里长出的甜,最打动人”。

这场景可不是“剧本”。园区的负责人李姐说,刘欢老师团队提前一周联系他们,说来“看看真正的农业”,连行程表都没让他们安排:“就说想转转大棚,跟果农随便聊聊,别搞特殊化。”结果那天从早上9点转到下午3点,刘欢走了5个大棚,弯腰钻进不足1.5米的矮棚,学农户们怎么辨别黄瓜成熟度,还尝了刚摘下来的西红柿,“酸甜比超市买到的浓多了,这土地里有东西。”

第二天一早,他又马不停蹄去了洛城街道的农家书屋。书屋管理员刘大姐还记得,刘欢进来时没带保镖,自己搬了小板坐在孩子们旁边,听一个小男孩弹钢琴。“孩子弹的是好汉歌,刘老师就跟着哼,还教他‘这里该把节奏放缓点,像黄河水慢慢流’。”弹完小男孩红着脸问:“刘老师,您这么有名,还来咱们村书屋呀?”刘欢笑起来:“有名怎么了?好书就得让更多人看见,好歌也得到有泥土的地方去。”

从好汉歌到“寿光味道”:一场双向奔赴的共鸣

很多人不知道,刘欢对“土地”早有感情。“我小时候在胡同里长大,最清楚带着露水的青菜是什么味儿。”他在后来接受采访时说,这次来寿光是受朋友邀请,“朋友说寿光不光是‘菜篮子’,还有股子‘不服输的劲儿’,种菜能把科技种到全国第一,这让我好奇。”

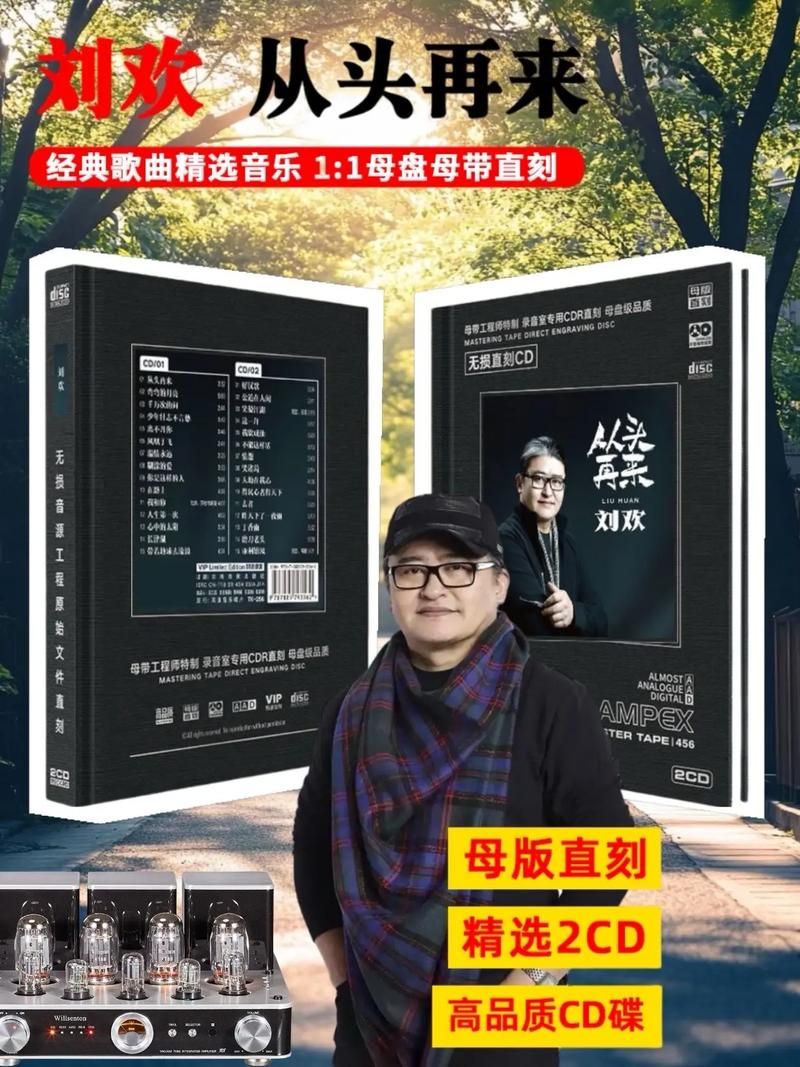

这份好奇,在寿光的街头巷尾找到了答案。在孙家集街道的非遗展上,他戴着老花镜看老手艺人编草辫,听人讲“寿光草编”曾跟着“一带一路”出口海外;在圣城街道的文化广场,他跟着社区合唱团唱相亲相爱,82岁的张奶奶拉着他的手说:“你唱的从头再来,我儿子爱听,他当年种大棚赔了钱,听着歌又站起来了。”刘欢听完眼圈有点红:“老百姓的歌,最有力量。”

16日晚上的小型演唱会,更像是场“乡亲们聚会”。没华丽舞台,就在露天广场摆了几排长凳,刘欢带着乐队唱了千万次的问弯弯的月亮,还特意学了段吕剧借亲选段。“咱山东戏有味儿!”他笑着说,台下坐着来送蔬菜的农户、加班的菜商、放暑假的学生,有人跟着唱,有人录视频,还有人带着刚摘的茄子、辣椒,“刘老师,尝尝咱自己种的,比大棚里的还鲜!”

临走时,刘欢收下了一箱寿光蔬菜,说“带回北京,让朋友们尝尝这份‘土地的礼物’”。菜农张大哥则送了他一把用麦秸编的小吉他,“您教我们的歌,我们也编进麦秸画里了。”

有人说,这是刘欢近年来“最接地气”的一次行程。但对他而言,或许这更像是一场“回归”——回到能听见真实声音的地方,回到能尝到土地味道的角落。就像他在歌里唱的“路漫漫其修远兮”,真正打动人的,从不是高高在上的光环,而是弯下腰与人同行的温度。

现在,寿光还在流传着他蹲在地里摘黄瓜、跟着孩子们唱吕剧的故事。而这场“意外”的音乐之旅,或许也给了我们一个答案:为什么真正的好艺术家,总能走到老百姓心里?因为他们从不把自己当“明星”,只愿做个懂土地、懂生活的“同行人”。