要说华语乐坛里的“定海神针”,刘欢绝对算一个。可提到“神曲”,现在大家脑海里蹦出来的大多是抖音神曲、广场舞神BGM,节奏魔性、旋律洗脑,恨不得三秒钟就让你跟着哼。可刘欢的歌,怎么也和“神曲”沾边?细想一下,好汉歌里“大河向东流”的豪迈,弯弯的月亮里“岁月静好”的温柔,千万次的问里执着追问的力量……这些歌传了二三十年,现在听来依旧让人起鸡皮疙瘩,难道不是另一种“神曲”?只不过他的“神”,不靠流量堆砌,全凭时间打磨。

一、他的“神曲”,每首都藏着“中国味”

要说刘欢的歌有多“接地气”,好汉歌大概是绕不开的。1998年水浒传播出,这首歌一响,全国观众都跟着“大河向东流”吼——可谁能想到,刘欢写这首歌时,连电视剧都没看过?他拿到词后,没按常规谱曲,反而琢磨着怎么把山东民歌的“哏儿”揉进去:开头那句“嘿,嘿,嘿嘿嘿”,带着码头工人号子的粗粝,后头“兄弟一呀么一呀根藤,嘿嘿,这棵藤儿哪开花”,又像乡间小调般活泼。后来他自己说:“音乐得有‘魂’,魂就是咱们中国人说话的调调,干活儿的劲儿。”这股子“中国味”,比任何编曲技巧都抓耳朵。

还有弯弯的月亮,1989年就火了,现在听还像回到了故乡夏夜。“弯弯的月亮,小小的桥”,旋律没有大开大合,却像妈妈的手轻轻拍着你,把思念揉进月光里。刘欢唱的时候,几乎没用什么华丽转音,就是最朴实的诉说,可偏偏让人听进骨头缝里——后来才知道,这首歌在广州地下通道里被无数歌手翻唱过,卖唱的叔叔阿姨们最喜欢唱,因为它唱的就是老百姓的日子,有苦有甜,却真实得发光。

二、不飙高音不炫技,每句都是“故事感”

有人觉得“神曲”得够嗨、够洗脑,但刘欢的歌偏不。他从不靠飙高音炫技,可每个字都像在讲一个故事。千万次的问里,“我看过悲欢离合,总是平平淡淡才是真”,唱得克制,却把人生的起伏唱成了所有人的心事,后来北京人在纽约火了,这首歌跟着成了“出国潮”里的集体记忆,多少人在异乡深夜里循环这一句,仿佛能听见自己的心跳。

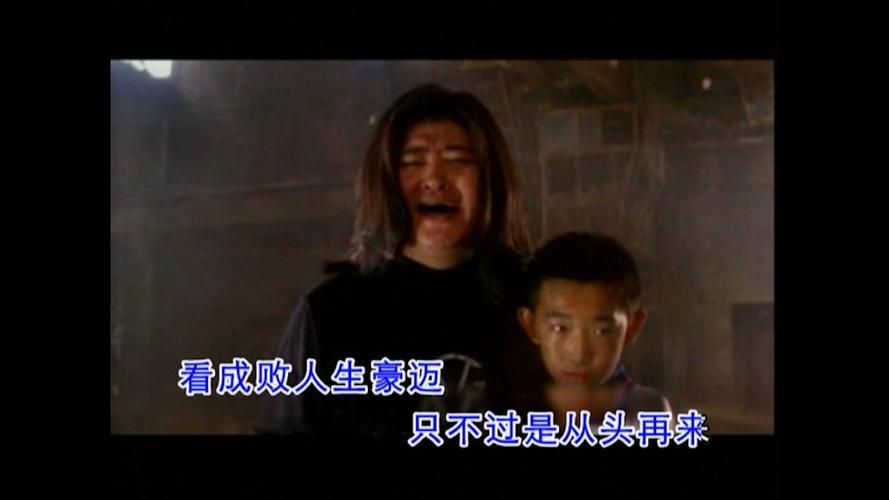

再听从头再来,2002年下岗潮时,这首歌成了很多人的“定心丸”。“心若在,梦就在,天地之间还有真爱”,旋律不复杂,甚至有些“土”,可刘欢把它唱得像从生活里长出来的——不是居高临下的鼓励,而是“我懂你的难,但咱们还能站起来”。后来有记者采访他,他说:“唱歌不是表演,是替人说话。那些普通人憋在心里的委屈、不甘,你得替他们喊出来。”这么一想,他的“神曲”哪是歌,分明是老百姓的“生活说明书”。

三、传了30年,为什么依旧“不过时”?

现在短视频平台天天出“爆款神曲”,可没几首能撑过三个月。刘欢的歌却像个“常青树”,KTV必点、影视剧常用、年轻人翻唱不腻——去年声生不息里,他带着杨千嬅唱弯弯的月亮,00后观众评论区刷“原来爸爸辈的青春这么高级”。这“不过时”的秘诀在哪?

大概是刘欢的歌,从没把“流行”当成目标。他总说:“好音乐不怕等,就像咱们老酿酒,得有时间的厚度。”他写凤凰于飞给甄嬛传,为了一个“旧梦依稀,往事迷离”的转音,琢磨了半个月,反复听民国时期的老唱片找韵脚;唱我爱你中国,从青年唱到白发,音色老了,可那份赤诚反而更浓。在他的歌里,没有“跟风”的电子音,没有“套路”的副歌重复,只有扎扎实实的旋律和走心的歌词,像老朋友聊天,越品越有味。

说到底,刘欢的“神曲”,哪是什么“偶然爆款”,是他把音乐当成信仰,把老百姓的日子写成歌的必然结果。他不追流量,却被流量追着跑;不蹭热点,却成了永恒的热点。现在再听“大河向东流”,还是会跟着吼;再听“弯弯的月亮”,还是会想起故乡。这种“神”,比任何算法都牛,因为它唱的是人心,而人心,永远不过时。

那么问题来了:你心里刘欢的“神曲”,是哪一首?