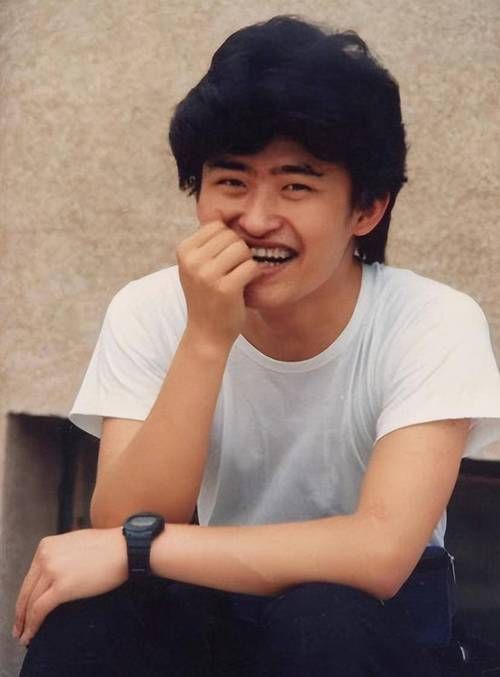

夏末的睢县北湖,荷香混着湿润的风漫过岸边的柳树,一群穿校服的孩子围着一架崭新的钢琴,手指在黑白键上磕磕绊绊地跳,钢琴边站着个头发花白的中年男人——他没穿舞台上的行头,就着件洗得发白的白T恤,蹲下来跟孩子平视,轻声说:“别急,这个音要像小鸭子叫一样,嘎——”

声音穿过人群,有人低呼:“这不是刘欢吗?”

是的,是刘欢。

01 “睢县的孩子,眼里有光,比聚光灯下的我更真诚”

刘欢和睢县的缘分,要从2003年说起。那年他随“希望工程”河南行第一次到这个县城,走泥路、进村小,看到十来岁的孩子挤在漏风的教室里,音乐课是老师用破旧的脚踏风琴教两只老虎。临走时,一个扎羊角辫的小姑娘塞给他一张皱巴巴的纸,上面歪歪扭扭画着个戴眼镜的男人,旁边写着:“刘欢老师,我们想学真正的钢琴。”

“那张纸我至今收着。”后来刘欢在采访里提过,那天晚上他翻来覆去没睡,“咱们天天讲‘让每个孩子都有机会接触艺术’,可这些孩子连琴都没见过,怎么接触?”

从那以后,睢县成了他公益地图上一个特殊的坐标。不是简单的捐款捐物,而是每年固定抽出时间来:春天带孩子们看音乐会,夏天办免费的“音乐夏令营”,冬天给乡村老师做培训。有人问他:“你这么忙,为一个县城值得吗?”他总摆摆手:“我见过太多舞台上的‘完美’,但在这里,我看到音乐最本真的样子——孩子们弹错音会脸红,唱歌时眼睛发亮,那种对喜欢的东西的执着,比任何华丽的技巧都打动人。”

2021年,睢县第一所“刘欢音乐教室”在城关镇小学揭牌。教室里二十架钢琴是刘欢通过公益基金会募集的,墙上贴着他和孩子们的合影。有个五年级的男孩叫小宇,父母在外打工,以前总躲着不敢说话,现在能弹茉莉花了。他说:“刘欢老师说,我弹琴的时候,像星星在发光。”

02 “不是我在帮助他们,是他们在治愈我”

很少有人知道,刘欢每次来睢县,其实都在“偷东西”——“偷”孩子们的天真,“偷”土地的厚重,“偷”那些被我们遗忘的生活细节。

他会在清晨去北湖边听豫剧老大爷唱花木兰,拉着人家的手问:“您这腔调里,藏着多少年黄河边的风?”会钻进菜市场买刚出锅的水煎包,跟摊主唠嗑:“大姐,这面咋和得这么筋道?”也会跟着村里的孩子去摘芝麻,蹲在田埂上啃芝麻糖,腮帮子鼓着说:“比北京的甜。”

“你拍我干嘛?”有一次他蹲在地上跟孩子们一起玩“老鹰捉小鸡”,被摄影师拍下来,他摆手笑得像个孩子,“我这副样子,别让粉丝看见了,说我没了‘艺术家’的架子。”

可他本就没架子。在睢县,他不是那个一开演唱会就万人空巷的歌者,是“刘欢老师”,是“会弹钢琴的刘叔叔”。有次他在给学生上课,手机响了,是经纪人催他回北京录节目,他摆摆手:“让他们等等,这孩子刚把夜空中最亮的星的副歌练顺了,我得等他弹完。”

后来他跟朋友说:“在睢县的每一天,我都像给自己‘充电’。这里的没有浮躁,只有最纯粹的人和事。我觉得自己不是在‘付出’,是在‘被滋养’——这些孩子,这片土地,给了我比掌声更重要的东西。”

03 “音乐不是高楼大厦,是长在泥土里的种子”

睢县变了。

城关镇小学的音乐教室,成了全县最受欢迎的“打卡地”;以前只会唱红歌的乡村老师,现在能教孩子们弹流行歌曲;北湖边的音乐会,每年吸引上万村民来看,有人带着板凳,有人还带了自家煮的茶叶蛋。

更让人意外的是,睢县的孩子们因为这个“音乐家伯伯”,开始主动学习传统文化——有孩子用钢琴弹豫剧选段,有孩子把诗经里的诗编成歌,说:“刘欢老师说,好音乐根在咱中国土地上。”

有人问刘欢:“你有没有想过,这些努力能改变他们的命运?”他说:“改变命运太大了,我只希望他们知道,音乐能让生活更甜。就像北湖的荷花,泥里长出来,照样开得漂亮。”

去年冬天,刘欢在睢县办了一场“乡村音乐会”。没有华丽的舞台,就在湖边的空地上,孩子们弹钢琴,村民唱豫剧,他抱着吉他,跟着大家一起哼歌唱祖国。灯光昏黄,却照着每个人的笑脸。

“你听,”他对旁边的工作人员说,“这声音,比交响乐好听。”

04 结语:所谓“双向奔赴”,不过是一群人用真心换真心

二十年了,刘欢从壮年到鬓角染霜,睢县从闭塞的小城变成了“中原水城”。变化的,是城市的样子;不变的,是那个蹲在孩子身边教钢琴的“刘欢老师”,是孩子们眼里对音乐的渴望。

有人说,明星的公益大多是“作秀”。可刘欢用二十年的坚持告诉我们:真正的公益,不是镜头前的“一掷千金”,而是把心沉下来,走进泥土,倾听那些细微的声音;所谓的“双向奔赴”,不过是他用音乐点亮一座城,而这座城用最朴素的真诚,治愈了他作为“明星”的疲惫。

就像刘欢在日记里写的那句话:“音乐的价值,从来不在舞台上,而在那些因为一个音符而笑起来的脸蛋里。”

下次再有人说“明星离我们太远”,你可以告诉他:去看看睢县的北湖,那里有刘欢和孩子们的琴声,正从泥土里长出来,温柔地回应着这个问题。