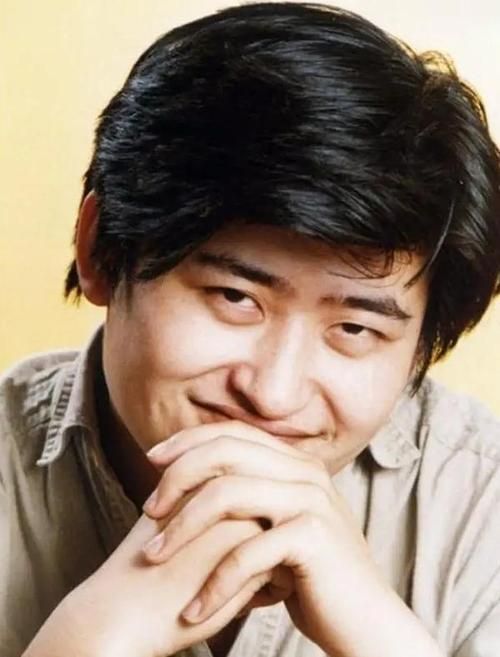

提到刘欢,大多数人脑海里会立刻跳出好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮中嗓音里的温柔。这个被称为“华语乐坛活化石”的男人,用几十年的时间把歌唱进了无数人的心里。但你有没有想过,当我们在惊叹他金句频出的综艺表现时,有没有忽略过另一个标签——北大硕士?这个藏在“歌坛大神”身份背后的学历,到底藏着多少故事?又会不会让他的艺术之路,比我们想象的更复杂?

从胡同里走出的少年,和音乐“私定终身”

1959年出生的刘欢,是在北京胡同里长大的普通孩子。小时候的他没想过有朝一日会成为舞台上的“大哥”,反倒是对数学格外痴迷,甚至一度想当个数学家。可命运总爱开玩笑——14岁那年,他无意中摸到了学校的钢琴,手指敲在黑白琴键上的瞬间,仿佛打开了新世界的大门。

后来他考上国际关系学院,主修法国文学,课余时间却总往音乐系跑。那时的北京,正是港台歌曲刚刚流行的年代,刘欢抱着吉他在校园里弹唱,成了最早的“校园歌手”之一。1987年,一首少年壮志不言愁让他一炮而红,可他没急着在娱乐圈里冲浪,反而转头考上了中央音乐学院的音乐系,开始系统地学习作曲。

很多人不理解:“都已经红了,还折腾这些干嘛?”但刘欢有自己的想法:“音乐是手艺,不是靠嗓子喊就能一辈子的。得知道它从哪来,才能知道它能往哪去。”

北大的“另类”硕士:当学霸遇上音乐,是“降维打击”还是“殊途同归”?

1991年,刘欢考入北京大学西语系,攻读英美语言文学专业硕士研究生。没错,你没听错——不是音乐系,而是西语系。这选择让不少人咋舌:“唱歌好的,干嘛去啃文学?”

但刘欢却说,语言和音乐,本就是相通的。“英文的音韵、法语的韵脚,甚至唐诗的平仄,其实都在讲节奏和韵律。你要不懂语言,怎么把歌唱出文字里的情感?”

在北大那几年,他过着“双面人生”:白天泡图书馆啃莎士比亚、读狄更斯,晚上对着乐谱写旋律、改歌词。硕士毕业论文写的是论摇滚乐的文化内涵,现在看都觉得硬核得不像个“歌手”。有人问他:“这么拼,是不是想转型当学者?”他笑得爽朗:“学无止境嘛,总不能唱一辈子好汉歌吧?”

这种“学霸式”的认真,让他在后来的音乐创作里,多了同龄歌手没有的厚度。他唱千万次的问,会琢磨歌词里“千万里我追寻着你”的执着,是不是和西方歌剧里的咏叹调有异曲同工之妙;他做中国好声音导师,学员唱民歌,他能从蒙古长调聊到欧洲民谣,再扯到唐诗的意境——那哪是点评,分明是给学生们上了一堂跨文化的音乐课。

学历加身,却从不“炫技”:他让娱乐圈看到“硬实力”的另一面

在这个“流量为王”的时代,艺人晒学历早不是新鲜事,有人靠名校标签立“学霸人设”,有人却像刘欢一样,把学历变成了藏在作品里的“定海神针”。

你看,他唱从头再来,嗓音沙哑里是生活给予的厚重;他上歌手改编从前慢,能把民国时期的文人风骨,唱得像一壶刚沏好的老茶;甚至在综艺里,他随口就能甩出一句“这个典故出自论语”,却不是掉书袋,而是为了帮学员理解歌词里的情感层次。

有人问:“刘欢老师,您这学历,对唱歌到底有啥用?”他回答得特别实在:“学历不能让你唱得更准,但能让你知道自己为什么要唱这个歌。你知道歌词背后的故事,旋律里的逻辑,唱出来的东西才能有根。”

这大概就是他这么多年“不红也退不了圈”的原因——实力派从来不怕过气,因为支撑他们的,从来不是人设,而是藏在肚子里、融在骨子里的东西。

写在最后:真正的“常青树”,都是有根的

从胡同少年到歌坛大佬,从北大硕士到音乐导师,刘欢的故事像一本书,每一页都写着“热爱”与“坚持”。我们总说娱乐圈更新换代快,但刘欢用几十年告诉我们:能立住脚的,永远不是一时的流量,而是日复一日的打磨,和不断学习带来的底气。

下次再听刘欢的歌,不妨想想:那个在北大图书馆里啃书的青年,和舞台上唱歌的大哥,其实是同一个人啊。而他学历背后,藏着的不过是一句最朴素的话——想走得远,就得先学会扎根。

你看,真正的艺术,哪有什么捷径可言?