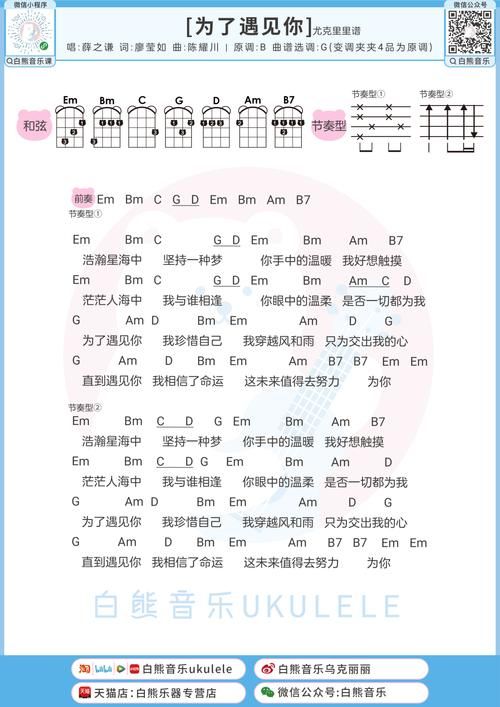

要说娱乐圈里“不追流量只认实力”的标杆,刘欢绝对算得上一个。从歌手到导师,他手里的“放大镜”似乎总能穿透包装和人气,直抵一个艺人的内核——有人靠他一战成名,有人因他少走弯路,更有人被他点醒后,在音乐的路上走得更远。圈子里传得一句话:“刘欢看好的人,未必能大红大紫,但能在这个圈子里稳扎稳打十年以上。”这话有没有道理?咱们掰开揉碎了说。

90年代的“伯乐”:捧那英、提王菲,背后是他对“嗓子里的故事”的偏执

提到刘欢的“眼光”,最早要追溯到90年代。那时候那英还在沈阳“走穴”,唱的是最通俗的流行歌,刘欢却在一次音乐聚会上听到她翻唱的山不转水转当场拍板:“这嗓子,得让全国听到。”后来他力荐那英参加央视春晚,又拉着她合作山不转水转征服,硬是把一个“东北丫头”推成了“中国乐坛天后”。很多人说那英命好,但刘欢当时就说:“她嗓子里有股劲儿,是装不出来的——高兴时能把你心唱飞,难过时能让你跟着掉泪,这种‘有血有肉的嗓子’,多少年出一个?”

比那英更“野”的是王菲。90年代初王菲刚从北京赴香港发展,唱的是带着jazz味的“另类流行”,市场并不买账。刘欢却在一场小型音乐会上听完后主动找到她:“你嗓子里的‘灵气’,比技巧值钱多了。”后来他不仅和王菲合作我愿意(刘欢是这首歌最早的男声和声版本),还多次在公开场合夸她“敢唱别人不敢唱的音,敢做别人不敢做的尝试”。现在回头看,王菲后来的“空灵唱腔”“另类音乐风”,不正是刘欢当年说的“灵气”的延伸吗?

这两件事放在今天看,好像没什么稀奇——但90年代的娱乐圈,流量远不如实力重要,刘欢愿意为一个“有故事的嗓子”赌上自己的口碑,这份“识人”,靠的不是眼力,是对音乐本质的敬畏:他从不看“这人长得好不好”“是不是会营销”,只听“这首歌有没有东西”“这人能不能把东西唱进心里”。

好声音十年:从萨顶顶到吉克隽逸,他选的从来不是“冠军”,是“可能性”

2012年中国好声音火遍全国,刘欢坐镇导师席,成了无数观众心中的“专业定海神针”。那时候谁都知道,刘欢选人有个“怪癖”——他从不只看高音、看技巧,总盯着选手的“独特性”挖。

第三季学员萨顶顶唱了个万物生,编曲加了藏语梵唱,跳舞时还戴了夸张的头饰。现场观众有人说“太先锋”,其他导师也有点犹豫,刘欢却直接按下按钮:“这姑娘唱的不是歌,是‘文化’。她能把世界音乐和流行唱法揉在一起,这种本事,不是谁都有。”后来萨顶顶虽没拿冠军,但借着节目热度推出的万物生专辑拿了全球音乐奖,成了“中国世界音乐第一人”——现在回头再看,刘欢当时赌的“文化可能性”,早就应验了。

更让人佩服的是第一季的吉克隽逸。彝族姑娘,皮肤黑,穿得也“野”,初唱不要怕时,其他导师更看重她的外形和舞台感,刘欢却注意到她唱彝语歌词时“眼睛里的光”:“她唱的不只是‘不要怕’,是山里人对待生活的韧劲儿,这种‘土’得掉渣的真实,比任何包装都打人。”后来吉克隽逸没走传统女歌手路线,反而把民族元素和时尚结合,成了“国际范儿的民族歌手”,靠的正是刘欢当年点亮的“内核”——独特,且不可复制。

这十年里,刘欢带的学员里有人成了顶流,有人淡出了视野,但他从没后悔过选“小众”而非“主流”。有次采访他私下说:“冠军只有一个,但能留下来的,永远是那些知道自己‘是谁’‘要什么’的人。我看人,看的不是‘现在能火多久’,是‘十年后,别人想起她时,能不能想起一句‘她唱的那个歌,有意思’。”

为什么刘欢的眼光,从来没“走眼”?

这么多年,几乎没人听过刘欢“看走眼”的例子——他捧的人大多稳得住,选的人大多有后劲。这背后,藏着他做音乐的“笨逻辑”:不跟风,不迎合,只看“能不能在时间长河里留下点东西”。

他自己就是个例子。唱弯弯的月亮时,别人劝他“加点流行电音更火”,他坚持用民乐编曲;唱好汉歌时,制片方嫌他唱得太“满”,非让他改得“口水”一点,他直接说:“这首歌里有个‘汉’字,就得有份量,改了我对不起施耐庵。”结果呢?这两首歌火了三十年,现在还在KTV金曲榜上排着。

这种“不凑合”的劲儿,用到看人上,就成了“穿透力”。他看那英,看的是“嗓子里的劲儿”;看王菲,看的是“嗓子里的灵气”;看萨顶顶,看的是“歌声里的文化”;看吉克隽逸,看的是“眼神里的真实”……这些特质,都跟“流量”“颜值”无关,只跟“艺术生命”有关。就像他常跟年轻艺人说的:“别想着‘红多久’,想想‘十年后,别人还记不记得你唱过什么’。你心里有东西,观众心里才会有东西。”

娱乐圈最缺“刘欢式眼光”?还是最缺“敢听刘欢话”的清醒?

现在的娱乐圈,流量来得快,去得也快。新人刚冒头,就被推着拍综艺、上热搜、接代言;还没学会“用作品说话”,就被“数据”“热度”绑架着往前跑。这时候再看刘欢的眼光,更像是一剂清醒剂——他告诉所有人:真正能走得远的,从来不是“被捧上天的星”,而是“知道自己要什么,且能踏踏实实做什么”的人。

去年有次好声音重聚,记者问刘欢:“现在看当年选的学员,后悔过吗?”他笑着说:“后悔什么?他们现在有的在开演唱会,有的在做音乐老师,有的回家开了家小酒吧,都过得挺好——这不就挺好的吗?非得每个人都‘大红大紫’,那是做梦,音乐这条路,本来就不是只有‘成功’一条标准。”

是啊,刘欢的眼光,从不是“制造爆款”的工具,而是“守护热爱”的盾牌。他捧的人,或许不是最红的,但一定是最“对得起音乐”的;他选的路,或许不是最顺的,但一定是最“走得久”的。这大概就是为什么,这么多年过去了,人们提到“娱乐圈的伯乐”,第一个想到的,还是他——不是因为他选对了多少“明星”,而是因为他坚守住了那份“对艺术的真诚”,和对“人性独特性”的尊重。

所以回到开头的问题:娱乐圈里,谁的“慧眼”能让 supernova 持续照亮十年?刘欢的答案或许很简单:“ Supernova 不重要,持续发光的东西,从来不是‘星’,是‘心里那点不肯熄灭的热爱’。”