要说娱乐圈里能把“雅”与“俗”玩到极致的,刘欢绝对算一个。殿堂级的唱功,写进教材的好汉歌,愣是让他成了“不食人间烟火”的音乐代名词。可谁能想到,这个一开嗓就能让全场起立的大神,最近竟在江湖上被冠上“养鸡户的救星”名号——他的“神曲”被传到农村鸡舍里,不光鸡下蛋积极了,连养殖户都声称“心情好了,鸡病都少了”。这事儿听起来比明星塌房还离谱,但细琢磨:刘欢的歌,到底凭什么成了鸡场的“BGM”?

从北京音乐厅到乡村鸡舍:神曲的“跨界奇迹”

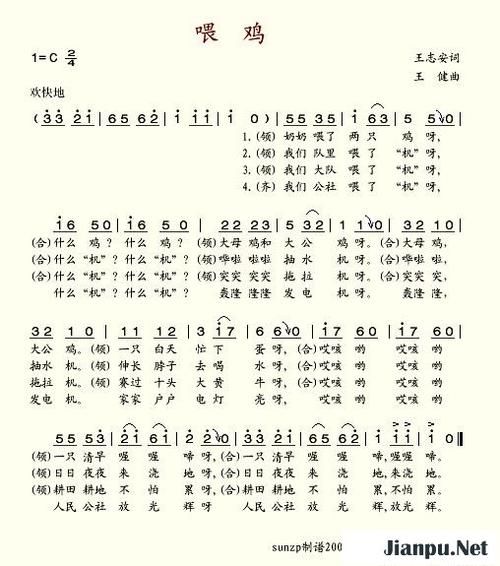

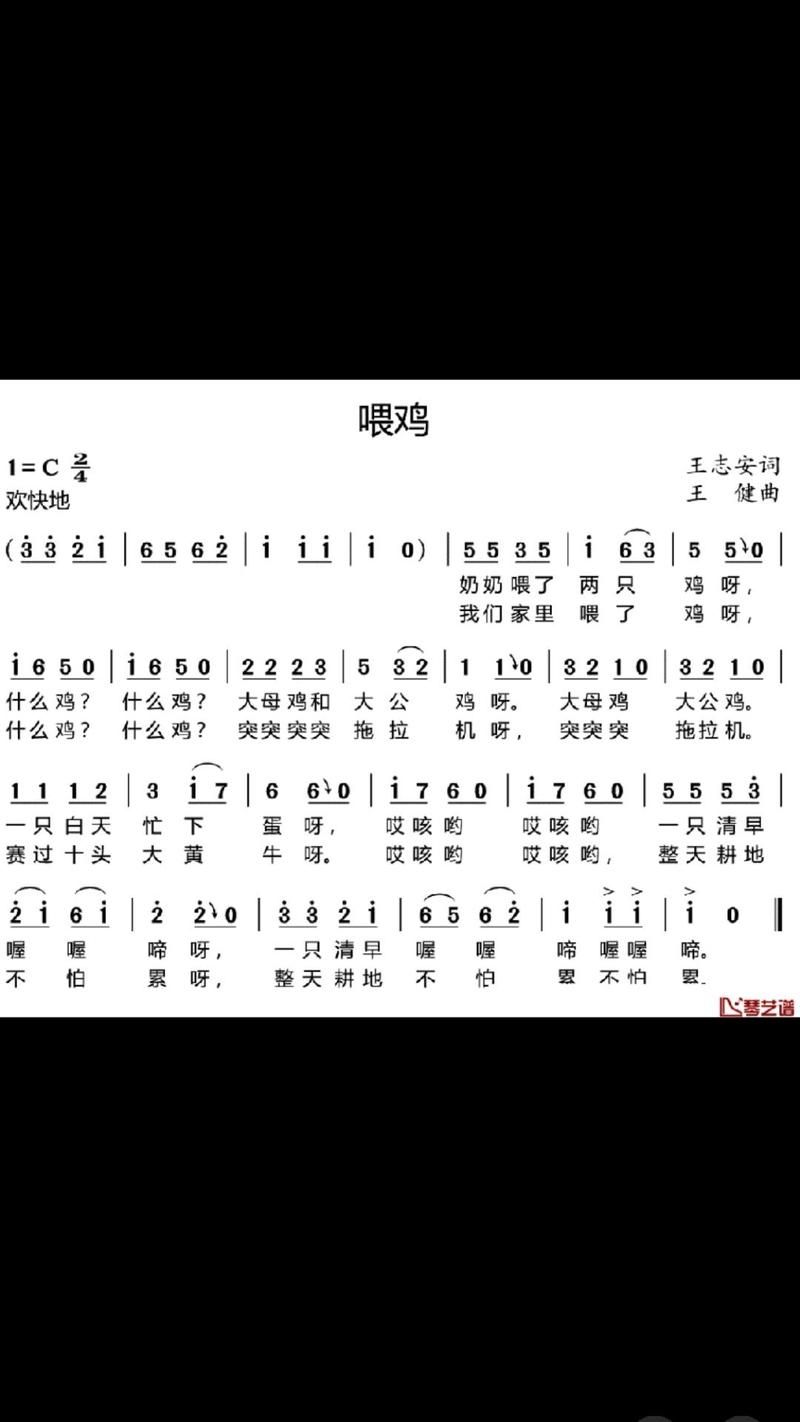

事情是这样的:最近短视频平台上突然冒出一堆“刘欢喂鸡”的视频——某北方农村的鸡舍里,大喇叭循环播放着从头再来,几万只鸡低头啄米的样子,配合歌词“心若在梦就在”,愣是透出股励志感;更有养殖户镜头对准饲料槽,配文“欢哥一开嗓,鸡抢食都带节奏,吃完了还能多下一蛋”。

这视频一传十、十传百,连农业博主都坐不住了,有人正经八百分析:“鸡的听觉比人敏感,平稳的节奏能减少应激反应,刘欢的歌旋律起伏大却不吵,可能真适合。”更有人晒出数据:“某养鸡场试了半个月,放好汉歌的鸡舍,产蛋率比平时高了3%,鸡打架的次数也少了。”

当然,调侃声更多:“刘欢这是从歌神直接升级成‘禽神’了?”“建议欢哥下次开演唱会,顺便办个‘养鸡技巧大师班’?”可玩笑归玩笑,刘欢的歌真能“喂鸡”,这背后藏着的,可能是普通人对音乐最朴素的“价值期待”——它不光能在大舞台让人热泪盈眶,能不能在田间地头也派点用场?

为什么是刘欢?神曲的“国民基因”

要说娱乐圈能“跨界”到鸡圈的歌手,不止刘欢一个。可为什么偏偏是他的歌成了“养鸡首选”?

老歌迷心里都清楚:刘欢的歌,从来不是“小众文艺片”里的背景音。从千万次的问到凤凰于飞,他的旋律像老火熬的汤,越品越有味儿——歌词接地气,不是风花雪月,是老百姓能懂的道理:从头再来里“看成败人生豪迈只不过是从头再来”,谁听了不得挺挺腰板;好汉歌里“大河向东流啊”,那股子爽快劲儿,别说鸡听了,人听了都想跟着干架(不是)。

更重要的是,他的歌里“人味儿”足。没有故作高深的专业术语,也没有堆砌辞藻的矫情,就是像邻家大哥在炕头跟你唠嗑,句句说到你心坎里。这种“国民性”让他的歌自带“下沉基因”——城里的KTV能点,乡村的大喇叭也能放;白领们能在加班时听弯弯的月亮,老农民也能在喂鸡时跟着亚洲雄风打拍子。

有人说:“这不过是网友的娱乐狂欢,哪真有那么玄乎?”可问题是,狂欢的背后,藏着多少人对“有用艺术”的渴望?在这个流量至上的时代,太多音乐成了“快餐”,听完就忘。可刘欢的歌,偏就能让人在工作时、喂鸡时、甚至迷茫时,找到点“还能撑下去”的力量。

从“神曲”到“心曲”:音乐的本质是什么?

其实,“刘欢喂鸡”更像一面镜子,照出了人们对音乐价值的重新思考。

这些年,我们总说“音乐要艺术性”,可艺术性是什么?是没人听得懂的先锋派,还是必须坐在音乐厅里正襟危坐的古典乐?刘欢用他的歌告诉我们:艺术的终极价值,是“被需要”。当好汉歌成了工地上的打气歌,当从头再来成了创业者的座右铭,当它现在成了鸡舍里的“安神曲”,或许这才是音乐该有的样子——它不必高高在上,也不必刻意讨好,只要能在某个瞬间,给某个角落带来一点点光就够了。

有网友问:“等刘欢知道了这事,会不会哭笑不得?”我想,他大概会笑着叹口气:“歌嘛,不就是给人(或者鸡)用的。大家听着高兴,有点用,比啥都强。”

说到底,这“神曲喂鸡”的热闹,不过是普通人用最朴素的方式,给了音乐最珍贵的肯定——它不只是舞台上的光,也能照进鸡舍的尘埃里,照着每个努力生活的人(和鸡),一步一步往前走。