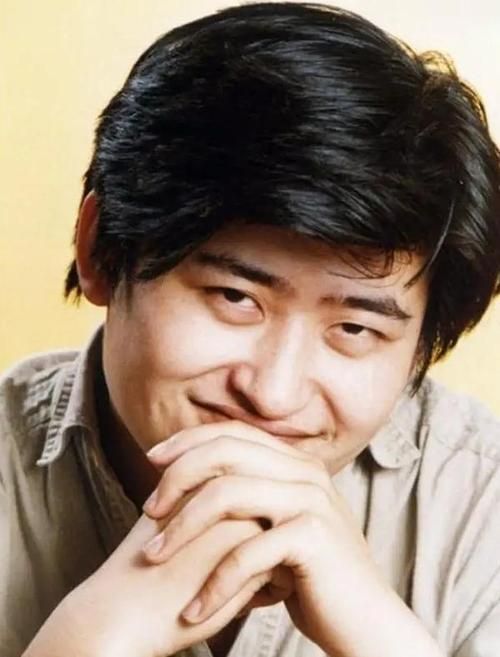

在娱乐圈这个浮华圈子里,没人比刘欢更“不务正业”了——明明可以靠流量吃饭,却偏要端着学者的架子;当别人都在研究镜头表情时,他却总用一副“懒得演”的眼神,把观众直接看懵。可奇怪的是,没人说他傲慢,反而觉得:这双眼睛,比任何包装都耐看。

一、讲台上的眼神:当“老教授”拿起话筒

第一次被刘欢的眼神“惊艳”,是在中国好声音的转椅上。别的导师抢人时,要么激情挥手,要么夸张鼓掌,只有他——眉头微挑,手指轻叩桌面,眼睛像探照灯似的锁定学员,看得人后背发毛。后来才知道,那不是挑刺,是他在“扒谱子”:哪句气息没稳,哪处转音偷了懒,连学员唱到第几拍开始紧张,他都能从眼神里读出来。

有次一个摇滚学员飙高音,吼到破音自己都没察觉,刘欢突然抬手打断,转椅慢悠悠转过来,没批评,只说:“你这嗓子,是块好料,可火候差了点。”说话时,他的眼睛弯了弯,像老中医看着病人吐苦药——严厉里带着点“恨铁不成钢”的暖。后来那学员说,当时不敢看他的眼睛,“感觉被看穿了,所有的缺点都躲不掉。”

这种眼神,是浸透舞台二十多年的“专业惯性”。早年他在大学教音乐,学生说他“备课比上课还认真”,每次备课都要熬到后半夜,教案上写的不是歌词,是乐理、历史、人性。后来站上舞台,这种“较真”就凝在了眼睛里:不骗观众,不骗自己,更不骗音乐。

二、舞台上的眼神:比歌词更动人的“故事机”

刘欢的歌,从来不是“耳朵盛宴”,是“眼神大餐”。唱从头再来时,他会不自觉地眯起眼,眼角的皱纹像岁月的刀刻出来的,可眼里的光却亮得像火——不是燃自己的火,是听者的“底气”;唱弯弯的月亮,他会把头低下去,眼神飘向远处,像在找记忆里的故乡,那眼神软得能掐出水,连台伴奏的老师都忘了看谱,只顾着看他的眼睛。

有次在演唱会上唱千万次的问,唱到“看那满天飘零的花朵,看那追逐的泪水”,他突然停顿了。台下一片安静,能听见呼吸声。他没有道歉,只是抬起眼,扫过前排的观众,那眼神里没有“我要继续”的急切,只有“我懂你们”的沉静。那一刻,没人觉得冷场,反而像被人在心里轻轻抱了一下——原来好的眼神,比歌词更会说故事。

见过他最“疯”的一次,是2018年在春晚后台。彩排到凌晨,他在走廊里背歌词,突然靠着墙就笑了,眼睛亮晶晶的,像小孩子拿到糖。当时工作人员以为他疯了,后来才知道,是想起了女儿小时候唱这首歌的样子。这种“不设防”的眼神,是刘欢最“反套路”的地方:别人在台上“演”,他在台上“活”,活到眼睛里藏不住半点假。

三、生活中的眼神:“老炮儿”的温柔藏不住

私底下的刘欢,是“佛系”的代名词。不爱参加饭局,不玩娱乐圈的“人情世故”,最多就是牵着女儿的手逛逛胡同,或者蹲在地上跟路边的大爷下盘棋。有次记者偷拍他,发现他蹲在菜市场挑西红柿,挑了半天,拿起一个捏捏,放下,再拿起另一个,眼睛里是“选哪个更好吃”的认真,完全没有“我是刘欢”的自觉。

可这种“佛系”,不代表“冷漠”。早年间他帮过不少新人歌手,有人没名气,他就用自己的设备录小样;有人受欺负,他就站在台上替人说话。有次在后台,一个年轻歌手因为紧张哭了,刘欢递过纸巾,拍拍他的肩,说:“怕什么?唱歌又不是打架,你心里有话,眼睛跟着走就行。”说话时,他的眼神很平,像长辈看晚辈,没有居高临下,只有“我走过,你也会走过”的笃定。

甚至对“黑粉”,他也从不在意。有次采访被问:“网上有人说你高冷,怎么办?”他先愣了一下,然后笑了,眼角的皱纹挤在一起,说:“高冷?那是因为我不爱笑啊。再说了,人家也没说错,我不就是不爱搞那些虚头巴脑的嘛。”说话时,他的眼睛里没有一丝防备,只有“你说你的,我做我的”的通透。

四、眼神里的“密码”:为什么我们总被刘欢的眼睛骗?

有人说,刘欢的眼睛像“老茶”,初尝平淡,细品才有回甘。可你看久了会发现,那双眼睛里藏着的,哪是什么“高冷”或“佛系”,是一个老艺术家对“真”的偏执。

偏执到不接受任何“滤镜”:不让修图师磨掉他的皱纹,因为“那是我唱歌时笑出来的”;偏执到不用“提词器”,因为“歌词自己会往眼睛里跑”;偏执到在流量面前低头——“歌不好,唱给谁听都是糟践”。

可这种偏执,偏偏长在一张“没攻击性”的脸上。他的眼睛不大,却像盛了一汪湖,能装下音乐的喜怒,能容下别人的缺点,也能藏住岁月的沧桑。所以你看他的眼神时,会觉得安全——不怕被套路,不用演,就这么看着,就够了。

到今天,刘欢还是那个“不务正业”的刘欢:出了新歌会兴奋得像个孩子,看到好苗子会操心像个老师,遇到看不惯的事会皱眉像个“老炮儿”。可他的眼睛,却越来越亮了——不是装出来的光,是心里那团对音乐的热爱,对生活的真诚,透过眼睛,活生生地漏了出来。

突然明白,为什么我们总说“娱乐圈缺刘欢”。不是缺他的歌,是缺他那样的一双眼睛:不媚俗,不虚伪,不装腔作势,只是安静地看着你,告诉你:这世界,总有些东西值得你“较真”,也总有些东西,需要你“温柔”以待。

所以刘欢的眼睛里,到底藏着多少没说完的故事?或许只有他自己知道。但我们知道,只要他一抬眼,我们就会继续听下去——因为那双眼睛,比任何舞台都值得信赖。