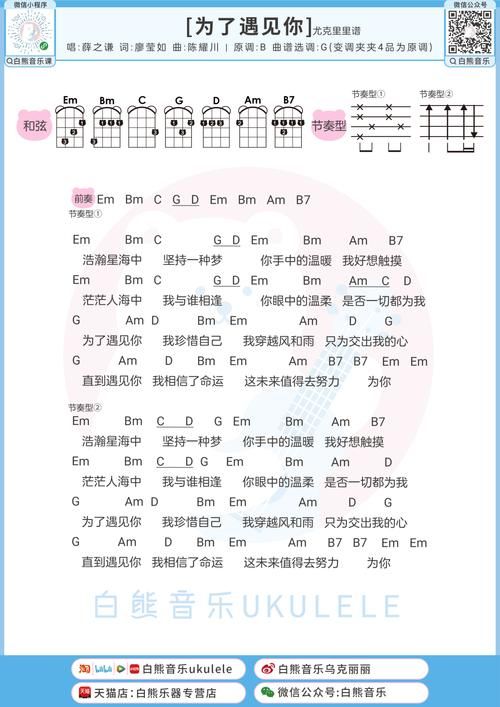

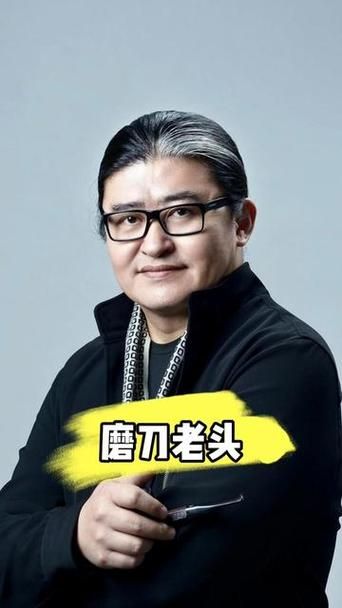

最近刷到个有意思的段子——说有回刘欢老师下楼买早点,路过小区修刀摊,忽然摸着自家厨房的菜刀停下脚步,老匠人抬头一看:“这不是电视里唱好汉歌那位先生吗?”没想到他摆摆手:“师傅,这刀钝了,给磨磨,我今儿想自己片片鱼。”

这画面感一出来,不少人乐了:那个唱“大河向东流”时气场两米八的音乐教父,竟蹲在小区楼下,举着菜刀等磨刀师傅?可笑着笑着,又有点鼻子发酸——原来站在舞台中央的顶级音乐人,私底下也和我们一样,为一把钝了的菜刀操心,为锅碗瓢盆的日常费神。

从“歌坛常青树”到“磨刀师傅”:刘欢的“反差萌”藏着多少真实?

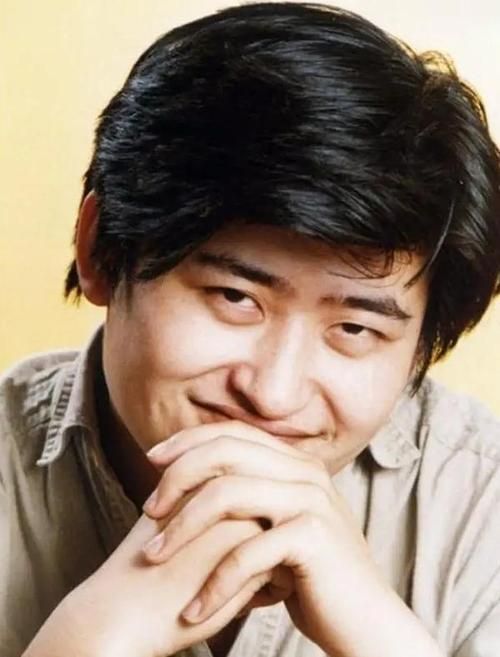

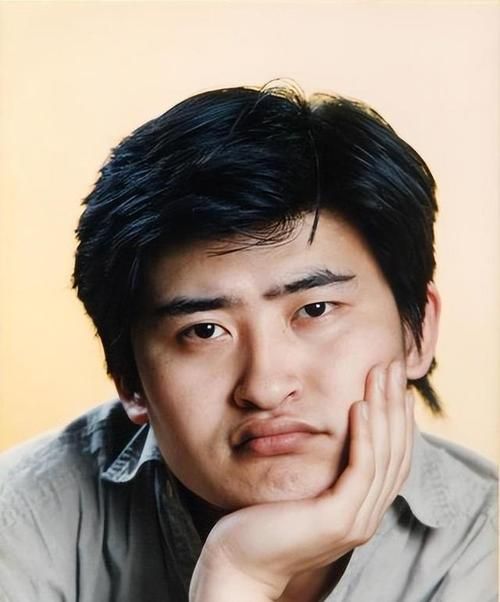

提到刘欢,你脑子里会蹦出什么词?“殿堂级歌手”“音乐教授”“好汉歌原唱”?还是好声音里戴着一标志性的帽子,说话温和却一针见血的导师?这些标签把他框在“神坛”上,却很少有人想起,他首先是个“人”。

想当年,刘欢凭弯弯的月亮火遍大江南北时,有人问他:“你现在算大牌了吧?”他挠挠头:“什么大牌大牌,我回家还得自己买菜做饭呢!”后来红了,上节目被问及“怎么保养嗓子”,他笑着说:“少吃辣,多喝水,对了,切菜的时候注意别切到手,破个口子说话都费劲。”

他总把自己拉到“生活里”。有次采访,主持人夸他“德艺双馨”,他摆摆手:“别这么说,我就是个爱唱歌的厨子。唱得好是本分,做顿好饭犒劳自己,也是正经事。”这哪是什么“大艺术家”,分明是个邻家大叔嘛!

为什么“刘欢磨菜刀”戳中了我们的心?

这几年娱乐圈人设崩塌的事还少吗?完美偶像、学霸人设、宠妻狂魔……最后被扒出私底下完全两副模样,大众早就对“滤镜”免疫了。可为啥“刘欢磨菜刀”这个梗,非但没让人觉得“掉价”,反而圈粉无数?

说白了,我们缺的不是“完美”,而是“真实”。

你看刘欢,舞台上西装革履,开口就是“你四不四思”,气场全开;下了台,灰扑扑的围裙一系,在厨房叮叮当当切菜,刀钝了就下楼磨磨,跟师傅唠两句家常。这种“上能开演唱会,下能磨菜刀”的反差,让人突然觉得:哦,原来“大神”也要过日子啊!

更难得的是,他的“真实”从不刻意。从没见他上营销号发“我给妻子做早餐”之类的,也没有经纪团队硬凹“居家好男人”人设。都是些生活里的小事:爱喝二锅头,爱跟朋友下棋,爱在采访里自嘲“胖了就胖了,总比瘦得跟猴似的强”。这种“不装”,在娱乐圈里比金子还贵。

艺术的根,扎在生活的泥土里

其实细想,刘欢的“人间气”,恰恰是他艺术的底气。

唱好汉歌时,他为什么能吼出那种江湖豪气?因为他唱的不是“英雄”,是“人”——是市井里摸爬滚打的普通人,是柴米油盐里的烟火气。他磨菜刀,不是“作秀”,是在感受生活:刀钝了,磨一磨就快了;日子难了,熬一熬就甜了。这种对生活的体悟,全融进了他的歌声里。

之前有粉丝问他:“刘老师,您唱了这么多年歌,觉得最重要的是什么?”他想了想,说:“是把心放平。别把自己当回事,也别把唱歌当玩意儿。唱歌是老天爷赏饭吃,过日子是自己本事。”

这话糙理不糙。真正的艺术家,从不是飘在云端的“神仙”,而是踩在大地上的“凡人”。他们能写出动人的歌,因为听过清晨的鸟叫;能唱出沧桑的调,因为尝过生活的苦;能保持初心,因为他们记得——最珍贵的东西,往往藏在最平凡的日常里。

磨的是刀,守的是日子

所以,“刘欢磨菜刀”这事儿,与其说是个段子,不如说是给娱乐圈上了一课:人可以很红,但不能飘着;可以有光环,但不能忘了头顶还有锅。

刘欢磨的那把菜刀,磨的是锋利,守的是日子。他在舞台上磨了40年的“艺术刀”,磨出了好汉歌千万次的问这些经典;在生活中磨了“生活刀”,磨出了一个真实、可爱、让人忍不住想敬一杯的大丈夫。

下次再看到“刘欢磨菜刀”的梗,别只顾着乐了。不妨想想:我们心里的“英雄”,不就该这样吗?既能站在顶峰为你歌唱,也能蹲在街头,为你磨一把快刀。

毕竟,艺术的最高境界,从来不是“不食人间烟火”,而是“深知人间烟火,依旧唱得出天上星光”。