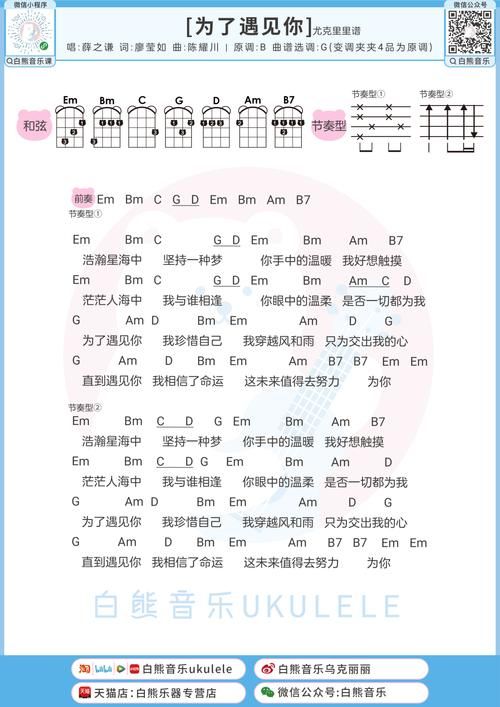

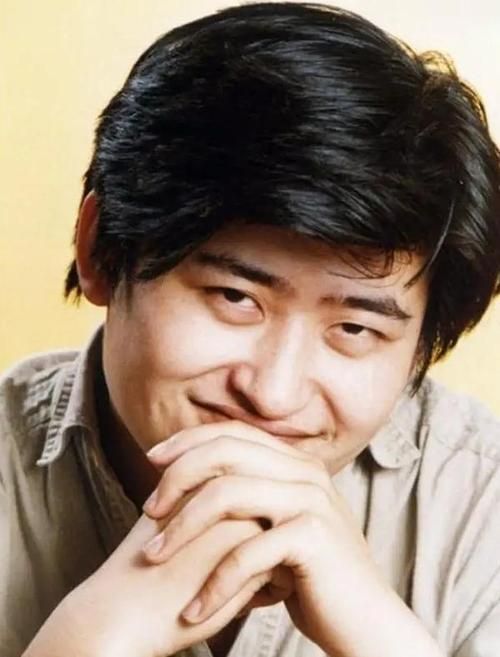

提到刘欢,你会想起什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪气干云,是千万次地问里穿透时光的深情低吟,还是中国好声音舞台上那个戴着帽子、偶尔用京片子逗乐观众的“刘导师”?作为华语乐坛的“活化石”,他的声音曾陪伴一代人成长,可近几年,这位“音乐教父”却好像突然从热搜上“隐身”了——演唱会少了,节目淡了,连露面的次数都屈指可数。

有人说他“退圈养老”了,可翻翻他的动态,却又总在和音乐打着交道;有人说他“专注家庭”,可偶尔露面时,聊的仍是音乐教育、公益事业。那问题来了:刘欢,究竟在“工作”什么?

他还在“讲台”上:教学生,把音乐当成“传家宝”

提到刘欢的“工作”,绕不开中国音乐学院的讲台。这位从1996年就开始任教的教授,如今依然带着博士生、硕士生,每天的生活里,备课、上课、改作业是常态。有学生曾偷偷拍过他的课堂片段:穿着休闲装,抱着吉他即兴伴奏,讲到兴起时眼睛发亮,连比划带说,“唱歌不是喊嗓子,是讲感情,是把心里的故事说出来”。

他会为了学生的发声方式琢磨到深夜,也会带着学生去采风,从胡同里的叫卖声到京剧的韵味,他说:“音乐不是空中楼阁,是扎根在生活里的土壤。”有毕业生回忆,刘欢从不让他们只追求技巧,“他总说,先把人立住了,歌才有魂。”这样的“工作”,没有聚光灯,却比舞台上的演唱更让他投入。

他还在“幕后”:做音乐,不只为流量,只为“值得”

舞台上的刘欢是“神坛级”人物,但幕后的他,更像一个较真的“手艺人”。近几年,他没有发过流行专辑,却参与了多个“非功利性”的音乐项目:比如为非遗文化改编歌曲,带着年轻乐手探索民族乐器与现代音乐的融合;比如给纪录片配乐,花几个月研究历史背景,只求还原最真实的情感。

2022年,他为某部抗美援朝纪录片创作的主题曲铭记,没有华丽的技巧,却用浑厚的嗓音唱出了“山河无恙,英雄无悔”的力量,播出后无数网友留言:“刘欢的歌,永远能直抵心底。”他说:“好的音乐不该是快消品,得经得起听,经得起琢磨。”这样的“工作”,或许不会让他重回热搜,却让他的音乐有了更长的生命力。

他还在“路上”:做公益,用歌声当“温暖的手”

除了音乐和教育,刘欢的“工作清单”里,还有一项雷打不动的任务——公益。从2008年开始,他就担任中华环境保护基金会理事,为环保项目奔走;疫情期间,他参与线上公益演唱会,用歌声给医护人员打气;每年“腾讯99公益日”,他的捐款列表里总有需要帮助的孩子、贫困地区的学校。

有记者问他:“您不觉得这些‘额外的工作’很累吗?”他笑着说:“比起站在台上唱歌,能帮到别人,更让我踏实。”去年,他去云南山区看望受助儿童,孩子们拿着破旧的录音机放他的歌,他蹲下来跟着唱,眼眶红了:“你看,音乐的意义,不就在这里吗?”这样的“工作”,没有酬劳,却让他成了无数人心中的“温暖的光”。

他也在“生活里”:陪家人,把日子过成“诗”

提到“消失”,刘欢自己也调侃过:“年纪大了,得给‘家庭’留点位置。”他和妻子卢璐的爱情,是娱乐圈里的“模范剧本”,相识30多年,女儿出生时他正忙着录制好汉歌,却从未缺席孩子的成长。如今女儿长大了,成了音乐人,父女俩还合作过歌曲,他说:“看她站在舞台上,比自己拿奖还激动。”

生活中的刘欢,早就不是镜头前那个“严肃的老师”。他会陪妻子逛菜市场,研究怎么做红烧肉;也会戴着老花镜听摇滚乐,和年轻人聊新出的乐队;偶尔还会发一张牵着孙子的照片,配文:“退休生活?不存在的,当好‘外公’,也是重要的‘工作’。”

其实,刘欢从未“离开”。他在讲台上传递音乐的本真,在幕后守护音乐的纯粹,在公益里传递音乐的温度,在生活中感受音乐的日常。他的“工作”,早已不是站在舞台上的几小时,而是把对音乐和生活的热爱,过成了一辈子的修行。

所以,刘欢现在在哪工作?他在学生眼里,在歌迷耳朵里,在需要帮助的人心里,也在每一个热爱生活的瞬间里。毕竟真正的“大师”,从不会只在聚光灯下发光,他会把光,洒在每一个平凡的日子里。