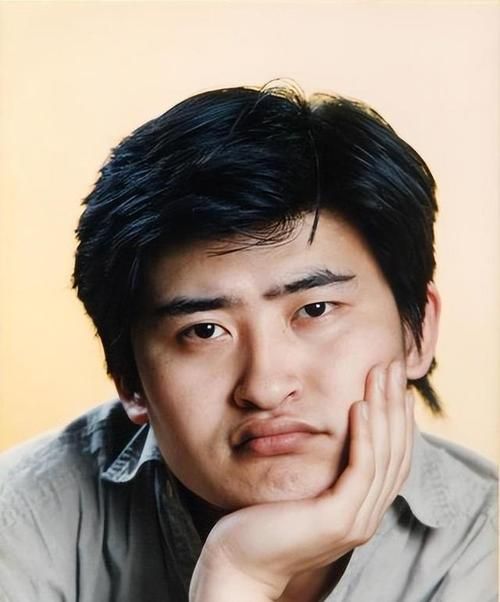

第一次听刘欢唱好汉歌时,你是不是也和我一样,被他那句“大河向东流啊”的高音惊得头皮发麻?那声线像是从地底下冒出来的,带着黄土高原的粗粝,又裹着千军万马的气势,唱进耳朵里,整个人跟着起鸡皮疙瘩。后来听弯弯的月亮千万次的问,再到从头再来,才发现这个男人好像永远有“高音库存”——不管什么歌,到该拔高的地方,他总能稳稳地“送”上去,不刺耳、不费劲,反而像把刀,精准地剖开歌里的情绪。

但你有没有想过,刘欢的高音,到底凭什么能封神?

一、高音不是“吼”,是“用整个身体在唱歌”

很多人觉得高音全靠嗓子,刘欢偏不。他的高音,从来不是声带的“暴力输出”,而是把横膈膜、胸腔、鼻腔、头腔都调动起来的“系统工程”。当年跟着中央音乐学院的老师学美声时,老师就常说他“像块海绵,吸得进科学的发声法”。美声讲究“共鸣”,他就把共鸣练到了极致——低音时像是从胸腔里滚出来的闷雷,高音时又像是头腔里的银铃,明明音高得吓人,听起来却像飘在云里,轻飘飘又沉甸甸。

有次后台采访,他笑着说:“我不敢‘喊’,喊一次嗓子就废了。高音得像推铅球,靠的是腰腹的力量,把气息‘顶’上去。”你去看他唱歌的视频,从来不会见他憋得脸红脖子粗,反而是在淡淡微笑中,声音就“自然”地到了高处。这种“举重若轻”的功夫,台下练了多少年?他自己说:“每天清晨,对着墙练‘气息支撑’,练到能稳稳吹一张纸十分钟,才算过了今天的关。”

二、最绝的是他的“高音里有人生”

刘欢的高音,从来不是“炫技的工具”。每一声拔高,都是歌的“情绪爆破点”。听千万次的问,“我问天,问地,问这世界”那段,高音像一把锥子,扎进心里——那是困惑、是迷茫,是对命运的不甘;从头再来里“心若在梦就在”的转音,高音里带着破茧重生的力量,像被人扇了一巴掌,又被人扶起来,拍拍土说“接着干”;就连好汉歌的“大河向东流”,高音里都带着草莽英雄的豪气,好像他不是站在舞台上,而是真的站在黄河边,对着天地吼一嗓子。

有乐评人说:“刘欢的高音,是会‘讲故事’的。”他唱让我欢喜让我忧,高音里是爱恨交织的矛盾;唱亚洲雄风,高音里是民族的自豪;唱情怨,高音里又是中年男人的怅惘。他的嗓子就像一把锋利的刻刀,把生活中的喜怒哀乐都刻进了声音里,你听的不是高音,是他唱给你的人生。

三、三十年前是“天花板”,三十年后还是“活教材”

华语乐坛不缺能唱高音的歌手,但为什么刘欢的地位没人能替代?因为他的高音,经得起“时间”的打磨。上世纪80年代,他凭少年壮志不言愁火遍全国,那首高音歌在当时简直是“异类”——别人唱歌要“收着唱”,他偏要“放开嗓”;别人讲究“流行感”,他却把美声的“厚重”融了进去。结果这首歌成了经典,几十年后听起来,依然比很多“高音炫技”的歌有劲道。

现在的选秀节目里,总有些年轻歌手唱高音时“用力过猛”,评委们就会说:“你去听听刘欢的歌,高音不是‘喊’出来的,是‘送’出来的。”确实,刘欢从不教人怎么“飙高音”,但他随便一句示范,就比一万句理论管用。有个中国好声音的学员,原本唱高音时总破音,后来反复听刘欢的弯弯的月亮,模仿他“气息下沉”的感觉,慢慢就稳了。他说:“刘欢老师的歌,每个高音都像‘长’在歌里,不是硬加进去的。”

四、他早就不靠“高音”吃饭了,可大家还是记得

这些年,刘欢综艺上得多,大家记住的可能是他的“光头”“幽默”,或者是好声音里“你们不要再唱了”的严肃。但你翻他的歌单,会发现他早就不主打高音了——反而开始写些朴素的歌,唱些平淡的人生。可一旦需要他开嗓,那副“老天爷赏饭吃”的嗓子就还在。

去年某晚会,他和年轻歌手合唱我和我的祖国,当他唱到“我最亲爱的祖国,我永远紧依着你的心窝”的高音时,全场观众跟着合唱,眼眶都红了。那一刻突然明白:刘欢的高音,从来不是他自己“秀”出来的,而是唱给我们每个人的——唱给年轻的梦想,唱给中年的坚持,唱给对这个国家、对这个时代最朴素的热爱。

所以刘欢的高音,凭什么封神?凭的是几十年如一日的“科学发声”,是“高音里有情绪”的艺术追求,是“经得起时间考验”的作品质量,更是他把自己“揉进歌里”的真诚。

下次再听到他的高音,别光惊叹“唱得高”,听一听那声音背后的故事——那是一个音乐人对艺术的偏执,是一个中年人对生活的态度,是一个时代的“声音刻度”。