最近某音乐综艺的舞台上,一个场景把很多人拉回了十几年前:当一位选手唱完,导师席上的刘欢沉默了几秒,突然举起手说“我申请直通”。镜头扫过台下,有观众捂着嘴瞪大眼睛,有选手在后台攥紧了拳头,而屏幕上弹幕瞬间刷满:“刘欢老师这套‘直通’,还是老味道!”

一、“直通”不是特权,是音乐的“原始说明书”

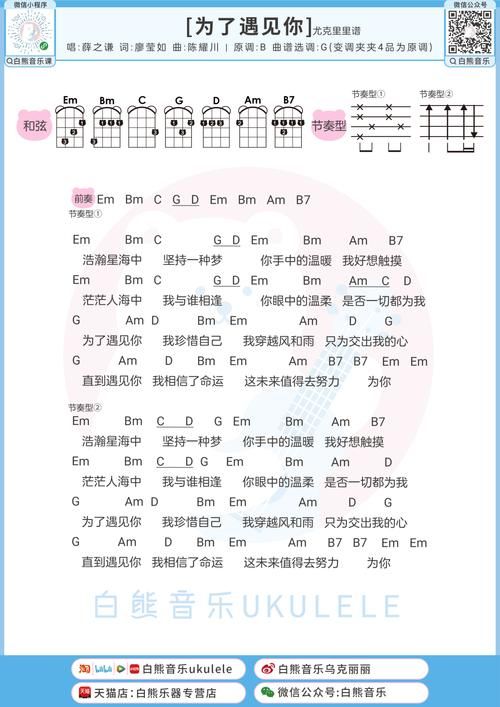

很多人对“刘欢直通”的印象,还停留在2012年中国好声音那个夏天。有个叫徐海星的选手,初唱自己时声音颤抖,唱到一半哽咽着唱不下去。当时其他导师都在转身犹豫,只有刘欢第一时间转了过来,后来更直接按下“直通键”:“不需要比了,音乐最打动人的,是里面的真实。”

这十几年过去,刘欢手里的“直通卡”没用过几次,但每次按下,都像把音乐的“原始说明书”摊开在大家面前。前阵子某节目里,有个年轻选手技巧拉满,高音能飙到四个八度,可整首歌就像流水线上的零件,每个音都准,但就是听不出“人”。当其他导师还在讨论“有没有改编空间”时,刘欢摇头:“你唱得很完美,但缺了最重要的——你为什么唱这首歌?”后来他没给这个选手直通,却转身对后台说:“有个姑娘刚唱的民谣,虽然不完美,但里面有她奶奶的故事,我想听听她完整的版本。”

你细品,刘欢的“直通”从来不是为了捧谁,而是在告诉大家:音乐的本质不是炫技,不是流量,是有人把心里的故事,用声音捧出来。就像他当年说“音乐是时间的艺术”,好的声音不需要包装,时间会留下真正有生命力的东西。

二、凭什么是他?二十年的“耳朵”从不骗人

有人问:“为什么刘欢的‘直通’就让人服?其他导师给直通,总有人说关系户、剧本。”

这背后,是他几十年在音乐界的“硬核履历”。从北京人在纽约的千万次地问到好汉歌的“大河向东流”,他的歌能传三十多年,从来不是因为“情怀滤镜”,是每个音符都经得起推敲——他懂流行音乐的传播规律,更懂艺术表达的内核。早年间做国际音乐评委,外国同行说“刘欢的耳朵像显微镜,能听出音律里最细微的瑕疵”;后来带学生,从不教你怎么“飙高音”,而是让你先“读歌词”:“你得先明白词里的人在哭还是在笑,声音才会跟着心走。”

更重要的是,他对“公平”的较真。有次节目组私下说“这个选手有话题度,帮着直通一下吧”,他当场把笔记本合上:“话筒在我手里,但公平在观众耳朵里。我为了节目流量乱按,就是砸自己音乐人的牌子。”所以你看,他给的“直通”从不是“锦上添花”,要么是为被埋没的实力发声,要么是为真诚的勇气兜底。就像这次节目里,那个最终被他直通的选手,后台采访红着眼眶说:“刘欢老师跟我说,‘别怕不完美,怕的是把真实的自己藏起来’。”

三、观众要的“直通”,从来不是捷径,是希望

这些年“内娱卷成麻”,选秀节目里“剧本”“剧本”的骂声没停过,观众对“直通”这个词早就敏感——凭什么你不比就直接晋级?可刘欢的“直通”,每次都像是往浑水里扔了一块明矾,让大家的情绪慢慢沉淀下来。

有人说是因为他“德高望重”,但我觉得更深层的,是观众在他身上看到了“专业该有的样子”:不迎合,不投机,眼睛只盯着舞台上的声音和背后的故事。就像他当年拒绝给某选手直通时说的:“‘直通’不是终点,是让你带着这份认可,更认真走后面的路。”这种“对专业的敬畏”,比任何话术都更有说服力。

说到底,刘欢手里的“直通卡”,更像是一把钥匙——他打开的,是观众对“真”的渴望。在这个滤镜比歌声厚的时代,我们需要的从来不是完美的表演,而是敢于把真实的声音捧出来的勇气;而刘欢的“直通”,就是对这种勇气的最大肯定。

所以回到最初的问题:为什么刘欢的“直通”总能让人心服口服?或许因为在他这里,“直通”从不是少数人的特权,是给所有还在认真唱歌的人,一盏不灭的灯。就像他某次在采访里笑着说:“音乐这条路哪有什么直通?不过是多走了几年路,耳朵比心更诚实而已。”