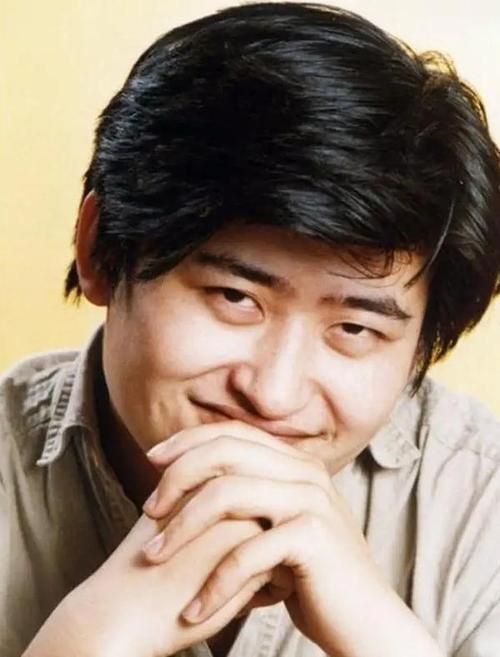

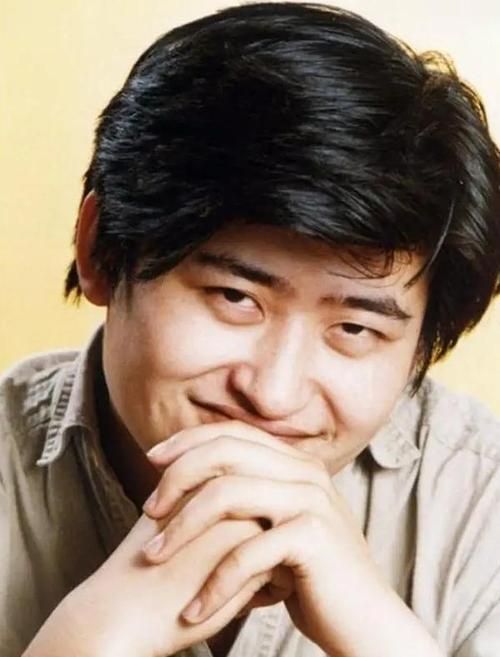

你有没有过这样的经历:KTV里点刘欢的歌,前奏一起就偷偷往角落缩——不是怕唱不好,是怕副歌一到,麦克风里的声音像破锣一样劈叉,自己尴尬地杵在原地,连旁边的朋友都捂着嘴偷笑?明明原唱刘欢唱得那么高,跟聊天似的从容,连根头发丝儿都不带颤的,轮到自己就变成了“车祸现场”?

很多人第一反应可能是好汉歌里“大河向东流啊”的拖腔,但要说“高到让专业歌手都头皮发麻”,还得是30多年前的少年壮志不言愁。这首歌早已不是一首普通的电视剧主题曲,成了声乐课上绕不开的“难题”,甚至有老戏骨说“唱好它的副歌,比跑完马拉松还累”。可刘欢当年是怎么把它唱成“神作的”?今天咱们就来扒一扒这首歌里藏着的“高音密码”。

你以为的高音是“嗓子好”?刘欢的“笨办法”藏着更硬的功夫

为啥普通人唱少年壮志不言愁副歌“金色盾牌,热血铸就”时,总感觉嗓子像被一只手攥住了,喘不上气?有人说是“天赋”,刘欢天生一副“金嗓子”,可他在采访里却说:“哪有那么多天赋,不过是把别人喝咖啡的时间,都用在了练‘气’上。”

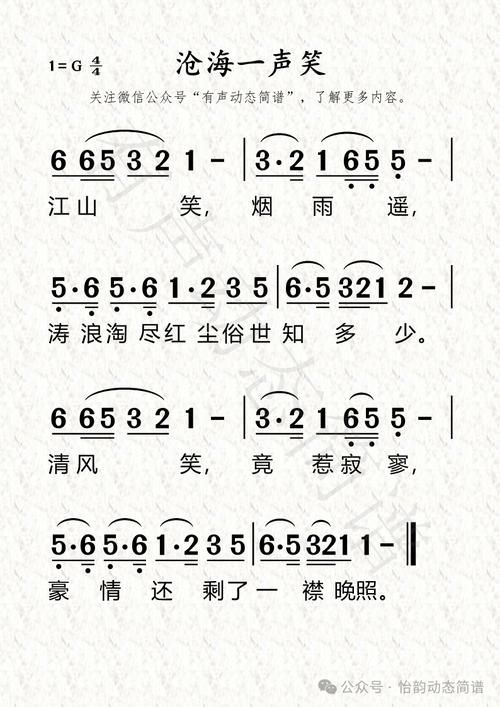

刘欢是男中音,音域天生不如男高音“占便宜”,副歌那句“铸就”的“就”字,音高直逼降E(简谱“5”sol),还要唱出金属般的亮度和力量。这背后是他对“换声区”的极致控制——普通人唱到这个音不自觉地会“挤嗓子”,声音尖细发抖,像被掐住脖子的鸭子,但他能巧妙地把胸音的浑厚和头音的通透“缝”在一起,像搭积木似的从胸腔共鸣“托”到头腔,听着像“举重若轻”,其实是几十年“吹气练声”的肌肉记忆。

他年轻时练声,每天早上对着窗户“吹气”,要把窗户上的哈气吹出一个完整的圆,才算气息到位;晚上练“长音”,一个“啊”字能唱20秒,中间不断不飘,直到隔壁邻居敲门问“你是不是煤气泄漏了”。这种“笨办法”,练的就是最基础也最核心的“支撑力”——就像盖楼先打地基,地基不稳,楼盖再高也得塌。

没人翻唱成功过?连专业歌手都怕的“高音试金石”

这首歌有多“不近人情”?翻唱翻车现场能凑够一季选秀。之前中国好声音有个唱功不错的选手选了这首歌,前半段深情款款,观众举灯牌都举疯了,可一到副歌“热血铸就”,声音直接“劈”成两半,评委摇头说“刘欢的高音是‘地基打得牢’,你是‘地基没打稳就往上盖楼’,迟早要塌”。

弹幕里更热闹:“这高音是‘开天辟地’级别的吧?”“建议直接把副歌删了,凡人真的驾驭不了。”还有人扒出刘欢早年演唱会的视频,30年前唱这首歌,高音处几乎不用“借力”,气息稳得像装了定海神针,连汗都顺着鬓角往下流,声音却纹丝不动。网友说:“这才是真正的‘用丹田唱歌’,不是用嗓子‘吼’,我连气都喘不匀,人家居然在‘玩高音’?”

更绝的是,这首歌的高音从来不是“为高而高”。你仔细听,“金色盾牌”四个字,高音像一把剑划破夜空,把警察的“热血”和“担当”一下子顶了起来;后面“危难之处显身手”的“显身手”,高音又像旗帜一样扬起来,把那种“舍我其谁”的劲儿全盘托出。有听众说:“听刘欢唱这首歌,我鸡皮疙瘩掉一地,不是因为调子高,是因为我觉得那个‘警察’就站在我面前。”

高音不是“炫技”,是把情揉进每一个音符里

有人问:“刘欢唱这么高,不累吗?”他在一次采访里笑着说:“唱到高音时,我心里想的不是‘这个音多高’,而是‘这句词的情多深’。”他说少年壮志不言愁写的是警察的奉献,唱到“热血铸就”时,他脑子里会闪过报道里的警察故事,那种情绪一上来,高音自然就“顶”上去了,根本不用刻意“拼嗓子”。

这种“情大于技”的理念,让他的高音有了温度。同样是高音,有些歌手唱出来像“冷铁”,硬邦邦的,刘欢的高音却像“热茶”,暖乎乎的,能钻进心里。有次他在演唱会上唱这首歌,唱到副歌突然停顿,观众自发性地鼓掌,他说:“你们别鼓掌,这歌不是我唱得好,是歌里的情到了劲儿上,咱们一起在替警察叔叔说‘辛苦了’。”

你看,真正的好高音,从来不是冷冰冰的技术展示,是让观众跟着一起“起鸡皮疙瘩”,跟着一起“热血沸腾”。就像少年壮志不言愁的高音,不是“刘欢唱得多高”,而是“这首歌里的情,多到装不下,只能用高音倒出来”。

下次再听刘欢唱高音时,别光顾着羡慕他的嗓子,想想背后那无数个“吹气练声”的清晨,想想他把“情”和“技”拧成一股绳的坚持。或许,这才是我们该记住的“乐坛传奇”——不是“唱得多高”,而是“唱得多对”。毕竟,能把高音唱成“情”,把技术唱成“魂”,这世上,大概也只有刘欢了。