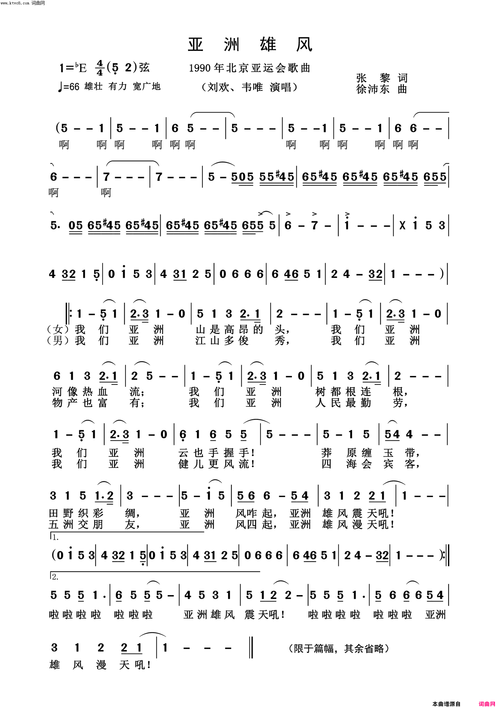

你敢信吗?1990年的北京街头,骑自行车的车把上夹着半导体,骑过胡同口时,飘出来的不是港台流行曲,而是“我们亚洲,山是高昂的头;我们亚洲,河像热血流”的雄浑嗓音。那年头,谁要是会哼两句“我们亚洲”,绝对能在同学圈里横着走——毕竟,那会儿的“顶流”不是流量明星,而是能让全亚洲跟着“雄起”的歌。

“亚洲雄风”这四个字,现在是很多人的青春BGM,但你知道吗?它一开始根本不是“单曲”,而是1990年北京亚运会开幕式的压轴曲。那时候的刘欢,早不是后来好汉歌里“大河向东流”的“大哥”,也不是从头再来里唱沧桑的“大叔”,而是刚从中央音乐学院毕业没几年的“青年音乐才子”,嗓音里的劲儿,像刚开封的二锅头,浓烈又上头。

“为什么选刘欢和韦唯?”后来有记者问过亚运会开幕式总导演。导演笑着说:“刘欢的嗓子,能把‘亚洲’唱出五千年历史的厚重;韦唯的音色,能把‘雄风’喊出年轻姑娘的飒爽。”你听听现在的“顶流”合唱,有多少是修音修到妈不认?那会儿的刘欢和韦唯,就是往舞台上一站,不用开麦,能把几万人的体育馆唱得跟交响乐团现场似的——这才是真正的“开口跪”,跪的是实力,不是热搜。

“我们亚洲,山是高昂的头;我们亚洲,河像热血流”,歌词简单吧?但细琢磨,哪句不是往人心里扎?“山是高昂的头”,是亚洲民族站起来、腰杆硬的骄傲;“河像热血流”,是黄河、长江、恒河、湄公河几大文明血脉里涌动的劲儿。那会儿的流行歌,不是“爱的魔力转圈圈”,而是能让人听完想给祖国写封感谢信的“定心丸”。多少90后的爸妈,至今还觉得“亚洲雄风”比孤勇者更有“国歌内味儿”——毕竟,这首歌唱的不是一个明星,是一个时代里,所有亚洲人一起“雄起”的胆气。

但要说刘欢的歌只有“雄风”?那可太小瞧这位“歌坛常青树”了。你要是问80后“你知道好汉歌是谁唱的吗?”,他们可能会先“咦”一声,但只要你一哼“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,他们立马能接上“嘿嘿哟嘿哟嘿,路见不平一声吼啊”。1998年水浒传播那会儿,多少孩子放学回家不写作业,蹲在电视前等片头曲?刘欢的嗓子,把梁山好汉的“江湖气”唱得像从水浒传里飘出来的,粗犷里有股子智慧,嘶吼里藏着柔情——这哪是唱歌,这是“画”江湖啊。

再往前倒带,1987年北京亚运会之歌的主题曲手拉手,也是刘欢唱的。那会儿的他,年轻得像刚冒尖的竹笋,嗓音却像老茶壶,醇厚又带点涩。和韦唯合唱时,一个高亢,一个绵长,把“心手相连,为明天”唱得比任何口号都响。有人评论说“刘欢的歌,像老师傅熬的药,初听苦,回味却甜”,这话真不假——你听听他后来的从头再来弯弯的月亮,哪首歌不是慢慢渗进人心里,越老越有味儿?

现在的娱乐圈,“顶流”换得比手机屏保还勤,今天这个人唱抖音神曲,明天那个人上综艺赚快钱,但刘欢呢?他从80年代唱到2020年代,嗓子没垮,人没糊,反而在歌手里,用弯弯的月亮把00后唱哭了。为什么?因为他的歌里,从来没有“人设”,只有“真诚”——唱亚洲雄风时,他真把自己当亚洲的“歌手”,唱“山是高昂的头”;唱好汉歌时,他真把自己当梁山好汉的“嘴替”,唱“该出手时就出手”;唱从头再来时,他真把自己当成下岗工人的“老大哥”,唱“心若在,梦就在”。

所以,除了“亚洲雄风”,刘欢到底有多少首歌刻在国人DNA里?是弯弯的月亮里“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”的乡愁?是千万次的问里“过尽千帆皆不是”的执着?还是我和你里“我和你,心连心,同住地球村”的温柔?说不完,数不清。因为刘欢的歌,从来不是“单曲循环”的消遣,而是“代际传承”的共鸣——它不是给某一个时代的人唱的,是给每一个“心里有劲儿,眼里有光”的中国人唱的。

下次再听到“我们亚洲,山是高昂的头”,别光跟着哼了,想想1990年的那个秋天,一群亚洲人因为这首歌,第一次觉得“我们”不是“他们”,而是“一家人”。这,或许就是刘欢的歌比“流量长”的秘诀——他唱的不是歌,是一个民族的底气,一个时代的雄风,一种刻在我们骨子里的,永远昂扬的头。