上周一深夜,刘欢工作室的账号悄无声息发了条动态——没有预热,没有文案,只有一首歌的封面:一张泛黄的旧钢琴谱上,钢笔字写着听见时光。评论区炸了时,才有人注意到,这位三年没发新歌的“歌坛活化石”,竟在63岁生日前夜,把新歌直接砸到了听众耳边。

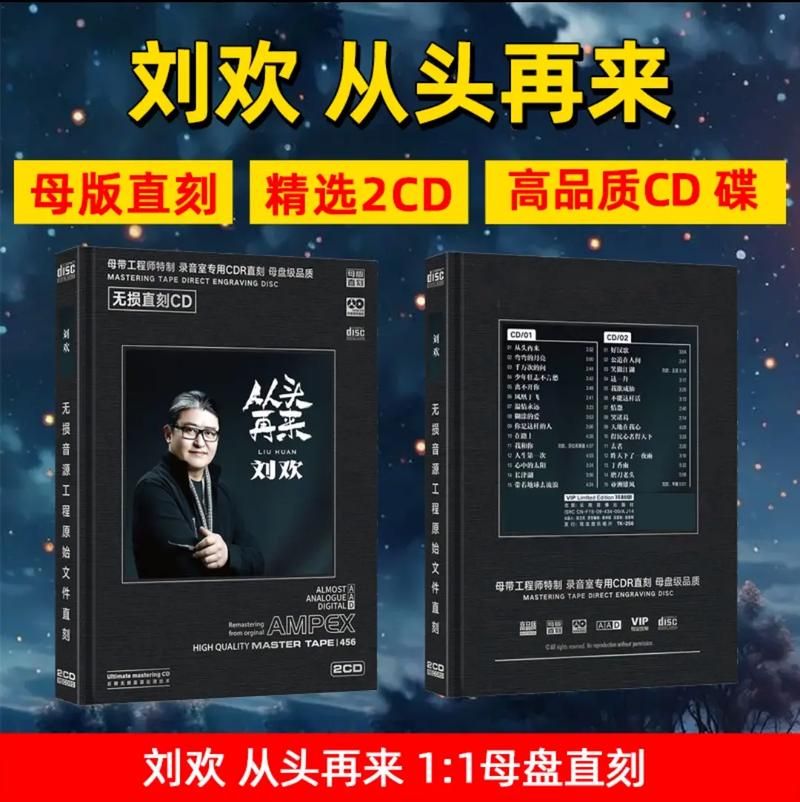

说起来,大家对刘欢的期待,早该习惯“意外”。2020年唱完好汉歌20周年演唱会,他就几乎“消失”在公众视野——不是退圈,而是换了战场:带着学生做音乐综艺,在直播间里聊古典音乐,甚至带着团队翻遍老唱片,只为给非遗戏曲写新的配乐。没想到,这次的新歌,比任何“回归”都突然,也让人心头一颤。

歌一上线,有人循环了一天,发朋友圈说:“听完鼻酸,突然想起大学时宿舍里循环弯弯的月亮。”也有人贴出乐评人的截图:“刘欢的嗓子没垮,反而像陈年的酒,把岁月里的棱角都磨成了水光。”但最让人忍不住点开听的,还是那句刺眼的歌名——听见时光。63岁的人,怎么突然开始和时间“较劲”了?

你听,他唱的哪里是时光,是藏在岁月里的“未说出口”

打开听见时光,前奏是台老式录音机的沙沙声,像极了90年代老歌磁带里的噪音。刘欢的声音没急着出来,而是等钢琴键踩到第三个音时,才缓缓飘出来——不再是千万次问的高亢,也不是从头再来的激昂,带着点清晨刚睡醒的哑,却偏偏每个字都砸进心里。

“那年夏天的蝉鸣,卡在课桌的裂缝里/你递过来的纸条,字被汗水洇成模糊的云……”第二段主歌,他唱到“纸条”时,呼吸顿了0.5秒。有听众在弹幕里刷:“这哪里是新歌,是我藏了30年的青春吧?”

其实刘欢早该习惯“被定义”。从1987年北京亚运会主题曲让全国记住他,到好汉歌成为刻在DNA里的BGM,再到后来我是歌手里“教科书级别的live”,人们总把他放在“殿堂”“传奇”的架子上,却少有人问:刘欢自己想唱什么?

这次新歌的制作人,是他合作20年的老搭档李泉。在采访里李泉说:“欢哥录这首歌时,不让我修音。他说‘人老了,嗓子会抖,可那些抖,才是时光的痕迹’。”原来通篇最打动人的,不是技巧,是那句“音准差了半拍,却刚好接住了30年前的心跳”。

乐坛的“沉默”,不是没话说,是不敢再轻易评价

歌上线24小时,播放量破亿,但奇怪的是,几乎没有音乐人第一时间点评。直到第三天,摇滚圈的老炮儿郑钧发了个朋友圈:“刘欢这把年纪,还敢写‘青春’?比我勇敢。”底下转了一圈人,最后被一位80岁作曲家留言:“你们懂什么?他唱的不是青春,是‘还能爱’的勇气。”

为什么“沉默”?或许因为在这个“流量至上”的乐坛,没人敢轻易碰刘欢的“纯粹”。这些年,见过太多“为新歌而新歌”的快餐作品:歌词堆砌网络热词,旋律靠AI生成,连情感都靠数据算法“精准计算”。可刘欢的这首歌,作曲写谱用了3个月,歌词改了17稿,连录音室的窗帘,都是他特意找来旧的——说“新布料没有味道,旧窗帘有阳光晒过的影子”。

有乐评人说:“刘欢的新歌,像给浮躁的乐坛泼了一盆冰水——不是砸向谁的,是提醒大家:该回头看看,音乐最初的样子。”可如今,还有多少人愿意花半年打磨一首歌?又有多少听众,还在等一首能“听见时光”的歌?

说到底,63岁的刘欢,活成了音乐最该有的样子

去年在声生不息后台,有记者问刘欢:“您觉得现在歌手最重要的素质是什么?”他当时喝了口茶,笑着说:“别把唱歌当工作,把它当生活。”现在想想,听见时光不就是这句话的注脚吗?他唱的不是“大师的回归”,是“一个普通人,在时光里走了一辈子,终于敢把心事唱出来”。

歌的最后一分钟,他没唱歌词,只是哼了很久的旋律,像小时候妈妈哼的摇篮曲。评论区有人问:“这是他写给自己的歌吗?”其实答案不重要。重要的是,当你耳机里响起那句“别怕时光老,我们慢慢听”时,会不会突然想起——某年某月的某一天,也有个人,这样轻轻和你说:“别怕,我在这儿。”

63岁的人还能写出这样的歌,或许不是因为刘欢“天赋异禀”,只是他把一辈子的“认真”,都揉进了旋律里。在这个什么都快的时代,他偏要慢——慢到让每个听歌的人,都能在歌声里,找到自己的时光。

所以,当乐坛“集体沉默”时,我们或许该问问自己:刘欢的新歌,到底戳中了谁的痛处?是那些被流量推着走的人,还是那些久违了“慢慢听音乐”的自己?