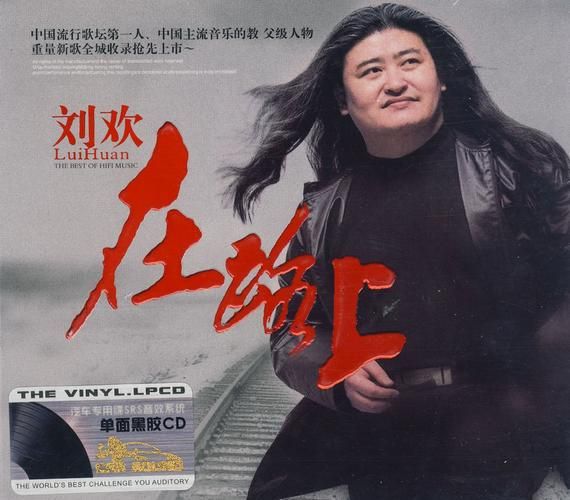

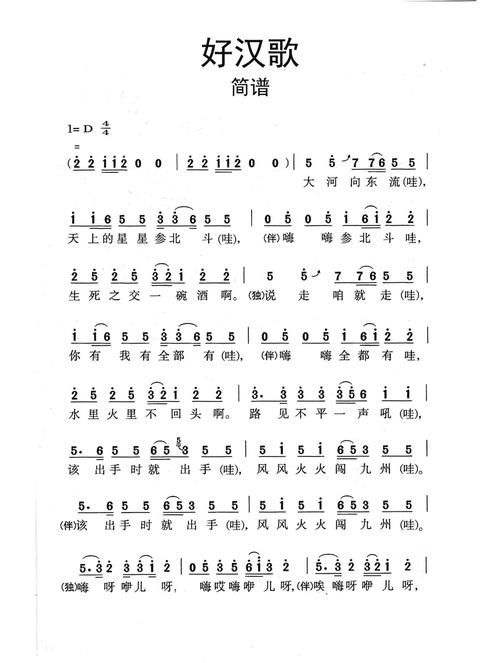

说起刘欢的声音,很多人的第一反应是“宝藏”——醇厚得像陈年的酒,高亢时能穿透云霄,低吟时又带着岁月的重量。从好汉歌里的“大河向东流”到从头再来里的“心若在梦就在”,他的歌声早成了几代人的青春BGM。可偏偏有人不信邪,非要对着这块“活着的金嗓子”下功夫,练起了模仿。这些年,我们见过太多“刘欢模仿者”:选秀舞台上突然压低喉咙、晃着脑袋唱千万次的问的愣头青;短视频里戴着黑框眼镜、刻意“烟酒嗓”翻唱弯弯的月亮”的大叔;甚至连 some 商演上,也有人蹭着“刘欢弟子”的名号,用相似的咬字和气口哄观众。但问题来了:模仿刘欢,到底是在传承艺术,还是在给自己套上“赝品”的枷锁?

先别急着下结论,咱们得先搞明白:刘欢到底为什么难模仿?

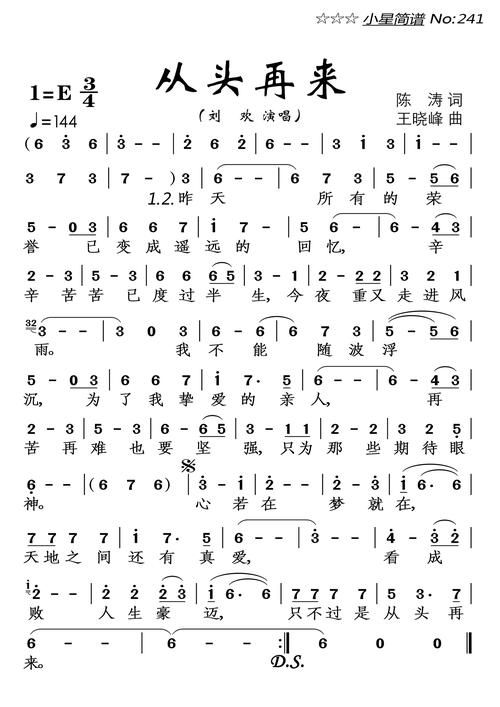

你看那些经典的“刘欢模仿”场面——有人学他唱好汉歌时脖子上的青筋暴起,有人学他说话时带点京腔的顿挫感,可总觉得差了那么股“魂”。要我说,缺的不是技巧,是“底子”。刘欢的声音,是美声、民谣、流行混血的“怪物”:年轻时学美声打下的气息功底,让他唱到高音时像装了弹簧,平稳不费力;中年后加的生活阅历,又让相聚这样的歌里多了几分“过来人”的豁达。更关键的是他的“语气感”,唱千万次的问时那种追问的执着,唱从头再来时那种鼓劲的真诚,根本不是光靠“压低嗓子”就能学来的。就像老茶客喝茶,能品出茶汤里的“山场气”和“工艺香”,模仿者却往往只学到了“水温高”和“投茶多”,自然不得要领。

那为什么还有人非要模仿?说白了,两个字:“流量”和“捷径”。在这个速食时代,刘欢的名字自带辨识度,谁要是能“像刘欢”,立马就能从千篇一律的翻唱里杀出来。你翻翻短视频平台,“模仿刘欢”的话题播放量少说有上亿,评论区里“太像了!简直是第二个刘欢”的吹捧声更是没断过。可仔细看看,那些“爆款”模仿,哪几个不是靠“形似”撑着?有的歌手故意压着声带,把本该明亮的音色唱得暗沉,以为这就是“刘欢味儿”;有的在舞台上模仿刘欢的经典动作,比如扶话筒、摇头晃脑,结果只让人觉得用力过猛。去年有个选秀选手,唱情怨时非要学刘欢的“鼻腔共鸣”,结果高音直接劈了,导师问他“你想表达什么”,他支支吾吾说“想还原老师的情感”,台下观众却哄堂大笑——你说,这是“致敬”,还是“东施效颦”?

当然,也不能一竿子打死所有模仿者。我见过一个叫阿哲的酒吧歌手,从大学开始就模仿刘欢,可他学的不是“烟酒嗓”,也不是“高音无敌”,是“讲故事的方式”。他唱弯弯的月亮时,会先聊聊天:“我记得小时候,夏天的晚上奶奶摇着蒲扇,天上有弯弯的月亮,现在她不在了……”然后用略带沙哑的嗓音轻轻唱,反而比刘欢的原版多了几分烟火气。有次后台聊天,阿哲说:“我知道我永远成不了刘欢老师,但学他的歌,让我学会了怎么把自己的故事唱进歌里。”你看,这才是模仿该有的样子——不是复制粘贴,是“借人家的光,照亮自己的路”。

其实,刘欢本人对模仿早就亮过态度。有次采访被问到“有人模仿你”,他笑了笑:“模仿是好事,说明有人喜欢你的东西。但别光模仿‘嗓子’,得琢磨这歌里的‘劲儿’——是唱给谁听的?想让人家听出什么?”他还举过例子,说自己年轻时也模仿过施特劳斯,可学着学着就发现:“别人的是别人的,你得有自己的‘味儿’,不然就成了录音机。”

说到底,艺术的模仿从来不是“复制”,是“对话”。就像画家临摹名画,不是为了和原作一模一样,而是在笔画间学构图、学色彩,最后画出自己的风格。那些在模仿中迷失的歌手,不是“错在模仿”,而是“忘了自己”——学刘欢的“厚”,却丢了自己的“柔”;学刘欢的“稳”,却忘了自己的“韧”。就像前段时间那个翻唱少年壮志不言愁的歌手,模仿刘欢的气势没错,可他唱“金戈铁马驰骋”时,眼睛里哪有一丝年轻该有的光?反而像个戴了面具的演员。

所以回到最初的问题:那些刘欢的模仿者,到底是“致敬大师”还是“活在阴影里”?答案其实藏在他们的歌声里——如果你唱的只是“刘欢的味道”,却没有“自己的故事”,那终究是别人的影子;可如果你借着刘欢的歌,唱出了自己的喜怒哀乐,那模仿就成了通往艺术的大门。

就像刘欢说的:“音乐这东西,光‘像’没用,得‘真’。”毕竟,世界上只有一个刘欢,但可以有无数个用真心唱歌的人。你说呢?