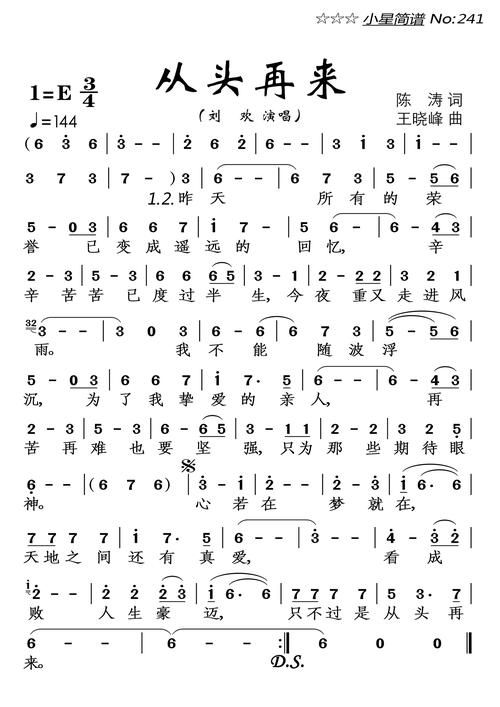

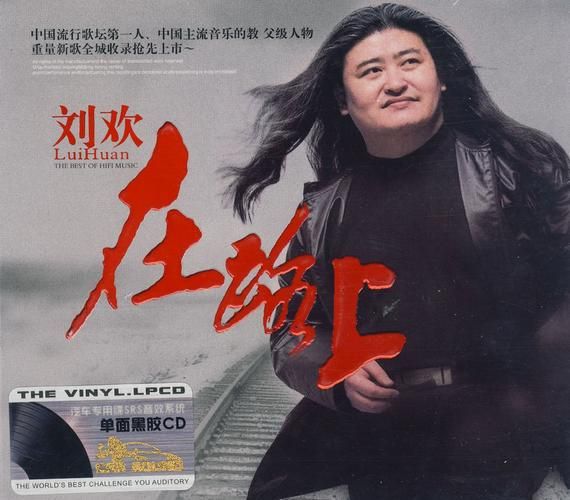

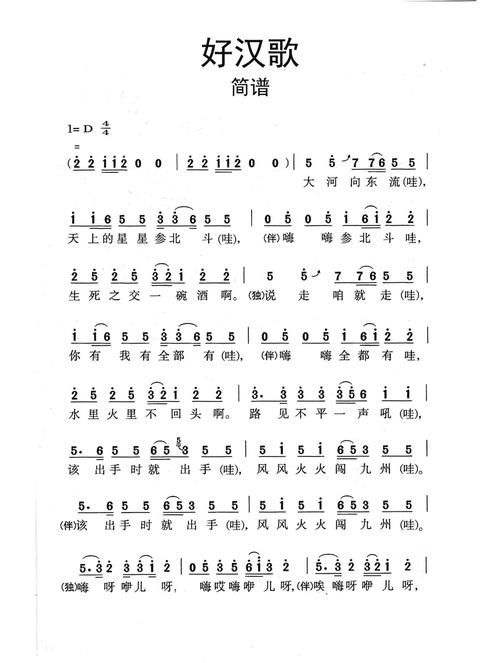

提起刘欢,你脑子里第一个跳出来的是不是“大河向东流,天上的星星参北斗”?或是“千万里,千万里,我追寻着你”?这两首好汉歌和亚洲雄风,几乎是刻在一代人DNA里的BGM,随便哼两句,就能激起全场大合唱。

但你有没有想过:那个站在春晚舞台唱千万次的问的男人,那个用弯弯的月亮安抚过无数人青春的歌手,他的音乐盒里,是不是还锁着些没被“金曲光环”照亮的小插曲?它们没登顶过销量榜,没在短视频平台爆火,却像老电影里的背景音,藏着刘欢半生的故事,也藏着那个年代音乐人最朴素的用心。

1987年,他写的“非主打”,后来成了国人的集体记忆

很多人不知道,刘欢真正“出道”的作品,不是1987年与韦唯合唱的世界需要热心肠(那首歌火遍全国时,他还在中央音乐学院读研),而是更早——1984年,他刚毕业不久,给一部叫航空航天部部歌的纪录片写插曲。

那首歌叫追梦人,旋律干净得像清晨的阳光,歌词里全是“蓝天作证,大地为凭,我们用青春写下忠诚”。当时他23岁,留着浓密的卷发,眼里全是刚走出校园的“轴劲儿”——他觉得“部歌”不能太板正,得让年轻人听了也想“追星空”。后来这首歌没火,却在航空航天部内部传唱了30多年,每次年会退休的老同志都跟着合唱。

“那时候哪想什么‘爆款’,就觉得写歌得有劲儿,能让人心里一热。”刘欢后来在采访里笑着说,“现在听来,那嗓子还挺‘愣’的,高音全靠喊,但就是有股子真气。”

这或许就是他第一个“插曲”:没走到大众面前,却在某个圈子里成了“传家宝”。

1993年,北京人在纽约里“没播全”的旋律,比主题曲更戳心

如果说好汉歌是刘欢的“高光时刻”,那1993年的北京人在纽约,就是他把“烟火气”揉进音乐的代表作。当时他没费劲写主题曲——电视台早就定了千万次的问,但他主动跟导演说:“我想给剧中王启明和郭燕写几段‘悄悄话’式的插曲。”

其中一段叫纽约,纽约,旋律简单得像唠嗑:“纽约的雪,下得那么深,纽约的夜,来得那么早……”没有华丽的转音,甚至有点“跑调”的随意,却把那种在异乡的孤独、想家又回不去的拧巴,唱得人嗓子发紧。

更绝的是,这段插曲在剧里只露了三次:王启明刚到纽约捡垃圾时、郭燕在工厂打工时、两人大吵一架后。每次都是30秒,背景音里还有车喇叭、雨声,连完整歌词都没放完。但网友后来扒出音频,评论区全都在说:“原来刘欢早就写过‘都市漂泊者之歌’,比后来早10年。”

“音乐不一定要‘高光’,”刘欢曾在一次音乐课上讲,“有时候一句没说完的话,比一首完整的歌,更能让人记住。”

2008年,他偷偷写的“儿童插曲”,藏着一个父亲的柔软

2008年汶川地震后,刘欢参加了不少赈灾晚会,唱的从头再来催得人直掉泪。但很少有人知道,他当时还写了一首儿童插曲,叫给未来的自己。

“那天在后台看到个穿小碎花裙的小姑娘,她妈妈不在了,她却抱着娃娃唱歌,眼睛亮亮的。”刘欢后来回忆,“我就想,不能只写‘坚强’,还得让孩子们知道,‘害怕’也没关系,‘想妈妈’也没关系,未来还有糖吃。”

这首歌没用钢琴,没用大编制,就一把木吉他,他亲自给“未来自己”讲故事:“如果下雨了,就踩水坑;如果天黑了,就数星星……”旋律轻得像羽毛,歌词却像羽毛里藏了根针——轻轻一戳,就酸了鼻尖。

这首歌没发行,只传到了几个灾区小学的合唱团。有老师后来写信说:“孩子唱到‘给未来的自己,一个大大的拥抱’时,全班都哭了,然后笑着抱在一起。”

这或许是他最“温柔”的插曲:没登上热搜,却落进了最需要它的地方。

结语:那些“没成名”的插曲,才是最真实的刘欢

现在的娱乐圈,总在教人“如何出圈”“如何打造爆款”。但刘欢的这些插曲,像面镜子,照出了另一个真相:真正的好音乐,从来不是为了“站上山顶”,而是为了“陪人走一段路”。

你听追梦人,能听到23岁少年的意气风发;你听纽约,纽约,能听到漂泊者的冷暖自知;你听给未来的自己,能听到一个父亲最柔软的牵挂。这些歌没让他多赚一分钱,没让他的名字更响亮,却把他的“人”立住了——那是个把音乐当“说话”的人,不说空话,只说心里话。

所以下次再听到刘欢的名字,别只记得好汉歌了。翻翻他那些“老掉牙”的插曲,你会发现:那个用歌声陪我们长大的男人,远比我们想象的,更有故事。