1987年,26岁的刘欢站在北京亚运会主题曲世界在拥抱的录音棚里,手心微微出汗。那是他第一次站在全国观众面前,没人知道这个嗓音厚实得像秋天丰饶土地的年轻人,会成为日后中国乐坛的“定海神针”。后来有人说,刘欢的歌“老”,可当你深夜加班耳机里随机播放到弯弯的月亮,当好汉歌前奏响起时广场舞大妈们踩着点拍子挥手,当从头再来的旋律在某个创业失败者的手机里循环——这些“老歌”哪有一丝“旧”的痕迹?它们分明是刻在一代人骨血里的心跳声。

一、从“国民歌手”到“音乐捕手”:他用声音写时代日记

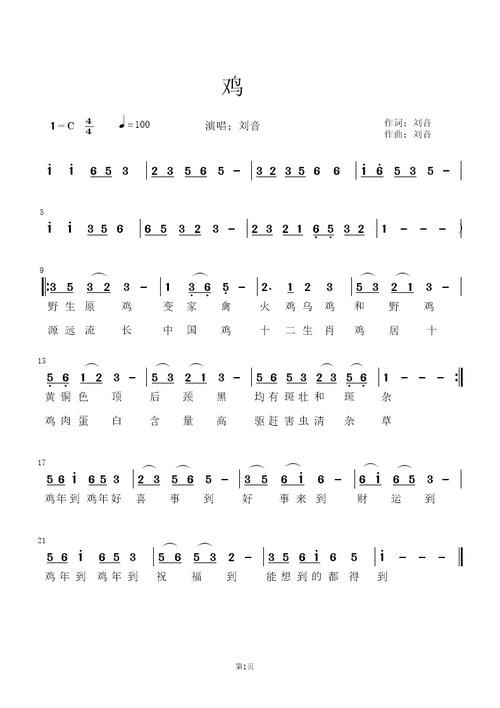

你敢信吗?刘欢的“出圈”起点,是电视剧便衣警察里一句临时救场的少年壮志不言愁。1987年,剧组找不到合适的主唱,制作人李海鹰抱着试试看的心态找到中央音乐学院的刘欢。结果他开口唱那句“几度风雨几度春秋”,录了一遍就定了——没有华丽的转音,没有刻意的煽情,只有年轻声音里最本真的热血,像把刀子划开了80年代年轻人压抑的心。

后来,北京的桥唱活了改革开放后北京的烟火气,好汉歌用“大河向东流”把水浒传的豪情刻进每个人DNA,重头再来成了下岗工人心里最硬的底气。有人说他是“主旋律歌手”,可你听过他唱丁香花吗?那首为纪念因救学生牺牲的而作的歌,他把悲痛压进低音区,像在耳边轻轻说“你可知你离去后,世界多荒芜”;你听过他改编丹顶鹤的故事吗?编曲里加了童声合唱,林间晨雾般清澈,温柔得能让人掉眼泪。他的歌单里从没有“狭隘的标签”,只有“被需要的声音”——时代需要呐喊时,他是冲锋的号角;时代需要疗愈时,他是温暖的灯火。

二、不止“唱功”:那些藏在旋律里的“反常规”执着

很多人夸刘欢“唱功封神”,可他总说“唱歌不是炫技,是讲人的故事”。为了唱出弯弯的月亮里“岁月的脸”的沧桑,他揣摩着广东老街的晨昏,特意让编曲里保留了一丝老式收音机的杂音;为了亚洲雄风的“震撼感”,他拒绝用电子合成器堆砌磅礴,而是带着合唱团在空旷的录音棚里一遍遍“吼”,直到声波在墙壁上撞出回响。

更少人知道,这位“舞台王者”私下里是个“音乐实验派”。90年代,当华语乐坛还在沉迷港台流行时,他跑到云南采风,把少数民族的呼麦技法融进情怨;为甄嬛传配乐时,他翻遍故宫档案,找到清代宫廷乐的工尺谱,让菩萨蛮的旋律从尘封的奏折里“活”过来。有人说他“折腾”,可他说:“音乐就像火锅,你只吃白菜豆腐,永远不知道麻辣锅底里藏了多少山珍海味。”这种对音乐的“贪心”,让他拒绝躺在功劳簿上——2023年,62岁的他为流浪地球2唱落地生根,摇滚混搭电子,把“人类的选择”唱成星际间最温柔的独白,歌词“种下今天,收获明天”让无数年轻人在影院红了眼眶。

三、歌红人不“飘”:台前是歌手,幕后是“守灯人”

30年来,刘欢没上过几次综艺,没接过几个广告,甚至拒绝了很多“变现”的机会。可中国好声音的舞台上,他坐了九年,把“别把音乐搞复杂了”挂在嘴边,选手跑调他会皱着眉说“用心比技巧重要”,选手怯场他会拍着肩说“你的声音里有别人没有的故事”。那年,学员张碧晨哭着唱时间都去哪儿了,他拿着话筒的手在发抖,赛后悄悄塞给她一张纸条:“别怕,你的声音能让很多人想起家。”

比教学更费心的是“守规矩”。当流行音乐渐渐变成“流量游戏”,他曾公开批评“口水歌泛滥”;当综艺里滥用修音成为常态,他坚持“直播必须真唱”。有人说他“太固执”,可他说:“音乐是人的体温,凉了就骗不了人。”这种固执,让他成了乐坛的“老顽固”,也成了无数年轻音乐人的“灯塔”——知道有个人还在守着音乐的“根”,他们就不敢轻易走歪。

如今,刘欢的歌还在短视频平台被翻唱,被改编,被不同年龄层的人循环。有人说经典会过时,可他的音乐像一棵老槐树,每一片叶子都写着时光的故事,风一吹,就能落进你心里最软的地方。或许你记不清他得过多少奖,但总有一句歌词,某个旋律,能在某个瞬间突然击中你——那是刘欢用30年音乐生涯,写给每个普通人的“情书”。

下次耳机里再随机到他的歌,不妨停下来听一听:这歌声里,藏着一个时代的温度,和一个歌者最真的心。