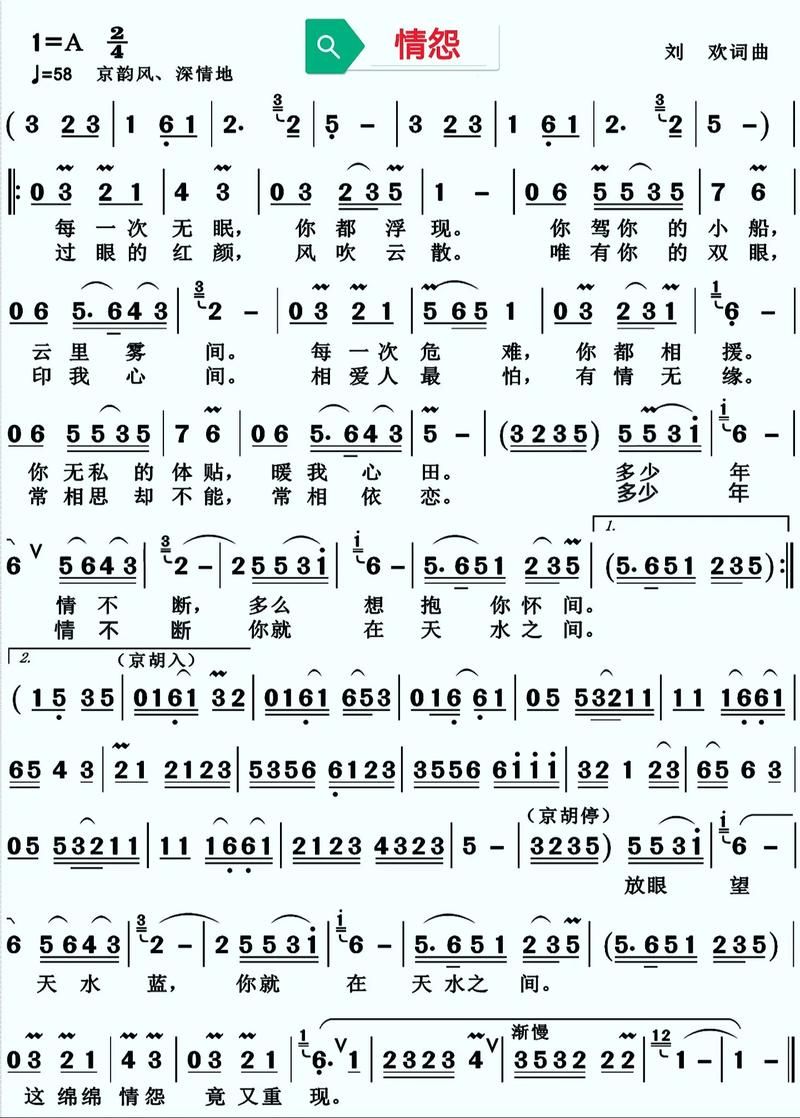

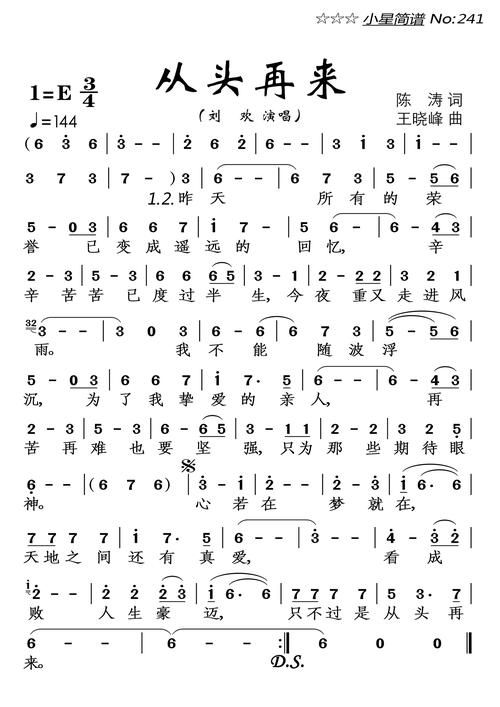

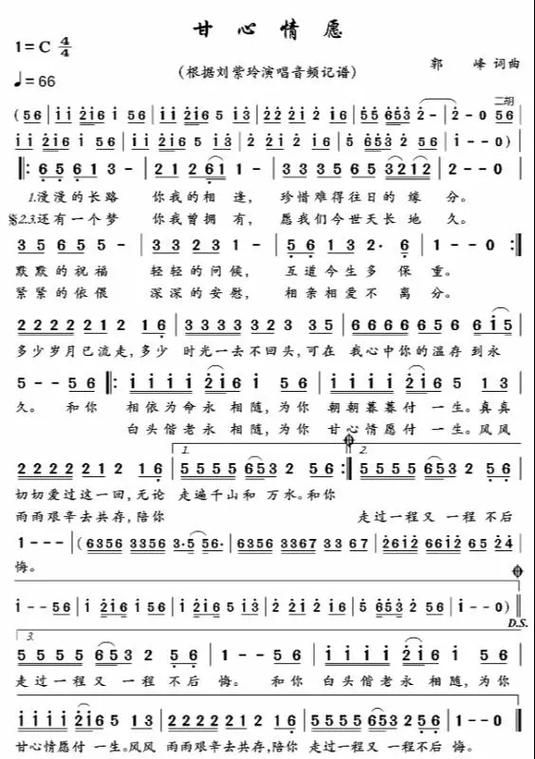

1990年的北京,中央音乐学院的小琴房里,刘欢对着摊在谱架上的纸页皱起了眉。纸上是刚写好的情愿歌谱,墨迹还没干,他却拿起笔,在第二段副歌“谁能明白我心”下面画了三条横线,旁边注明“此处气口再收半拍,像叹气一样”。

这是渴望主题曲情愿的第十二稿修改稿。谁能想到,这张皱巴巴的歌谱,后来会被放进国家图书馆的“中国音乐记忆”馆藏?更让人没想到的是,几十年后,刘欢在采访里依然说:“每次唱情愿,我还会想起当时在谱子上画小圈圈的自己——总觉得那几个音,还不够‘情愿’。”

歌谱上的“笨功夫”,是刘欢的“偏执”

“一张歌谱不是死的,是活的。”刘欢曾这样形容他和歌谱的关系。拿到情愿初稿时,他第一反应不是“唱”,而是“改”。

“原谱里‘悠悠岁月’的‘悠’字,写了长音八拍,我划掉,改成‘短音+气口+长音’。”刘欢解释,“生活里的‘悠悠’,哪有一口气拖到底的?都是先轻轻叹口气,再慢慢说。就像早上醒来,躺在床上想昨天的事,不是喊出来的,是‘飘’出来的。”

这种“偏执”体现在每个细节。歌谱上,他用不同颜色的笔标注了强弱:“虽然谱子没标记,但‘只有有情’的‘有’字,我一定要处理成‘弱声’,像怕惊醒什么——怕惊醒心里的那点念想。” 最绝的是转音处理,“让我欢喜让我忧”这句,谱子上只标注了“上滑音”,刘欢却自己加了“下滑音前的停顿”,“就像忍不住想靠近,又突然想起什么,往后缩一下,才最疼”。

后来录音师回忆,刘欢对着那页歌谱,练了整整三天。每天进棚第一件事不是开口唱歌,而是把谱子铺在钢琴上,一个音一个音核对“呼吸”和“情感”是否匹配。“他跟我说,‘这张谱子,以后可能要跟着我一辈子,不能对不起它’。”

为什么是情愿?一张歌谱里的时代共鸣

情愿为什么能火?现在回头看,答案全在歌谱里。

1970年代末到1980年代末,中国社会正经历剧烈变革。下海、出国、下岗……每个普通人心里都揣着“不甘”和“不舍”。情愿没有用华丽的辞藻,却写进了每个人心里:“悠悠岁月,欲说当年好困惑” —— 那是代际之间的隔阂;“只有情真意切,才能相拥着度过” —— 那是对情感的渴望。

刘欢在歌谱上用铅笔写着:“‘困惑’两个字,不能唱得太苦,要带点‘嚼劲’——像吃橄榄,先涩后甜才是生活。” 所以他唱这句时,声音里总带着一丝压抑的叹息,却又透着股不服输的劲儿。这种“复杂情绪”,正是那个时代的集体心理。

音乐学家金兆钧曾说:“情愿的歌谱,就像一面镜子,照见了改革开放初期中国人的内心。它没有撕裂感,是接纳困惑的温柔。” 确实,几十年后,当年轻人面对内卷、焦虑时,依然会在“谁能明白我心”这句里找到共鸣——好的音乐,从来不会过时,因为情感是共通的。

歌谱背后的“真功夫”:为什么现在少见了?

现在的乐坛,AI作曲、修音软件越来越普及,但为什么我们很少再听到像情愿这样的“有根的歌”?答案或许藏在刘欢的那张歌谱里。

现在的歌手,拿到歌谱可能直接看录音室版本模仿,但刘欢会反复揣摩“每个音符背后的生活”。他会在谱子旁边写备注:“‘此句学胡同里王阿姨骂孩子,先嘟嘴,再出声’”“‘这句像冬天哈气,白雾出来再开口’”。他把生活里的细节,变成歌谱上的“情感密码”,这才是音乐最动人的地方——“要让听众觉得‘这唱的就是我’”。

更难得的是,刘欢从不避讳“修改”的“笨功夫”。现在的选秀节目里,选手常说“我准备了很久”,但准备的是“舞台表现”,而不是“对歌谱的理解”。刘欢不一样,他敢为了一个气口花三天,敢为了一个音和作曲家争论,“因为我知道,观众听的不是‘技巧’,是‘真心’”。

最后想问你:你还记得上次为一首歌“反复听”是什么时候吗?

前几天,我在短视频平台刷到情愿的翻唱视频,底下有一条评论:“小时候跟着爸妈听,不明白‘悠悠岁月’啥意思,现在自己加班到凌晨,突然泪崩——原来当年的‘困惑’,就是现在的‘日常’。”

刘欢的歌谱里,没有华丽的技巧,却有生活的温度;没有故作高深的哲学,却有直抵人心的真诚。这或许就是它能传唱几十年的原因——它从不强迫你感动,只是在你某个瞬间,轻轻说一句“我懂你”。

下次再听到情愿,不妨闭上眼睛,想想那张被画得密密麻麻的歌谱。或许你会明白:真正的好音乐,从来不是“创作”出来的,是从生活里“长”出来的。

就像刘欢说的:“歌谱上的每个字,都是我给生活写的情书。” 而我们,都是收信人。