最近翻老访谈,突然看到个片段:刘欢在聊三国时,突然对着镜头叹了口气,眼角泛红。他说到诸葛亮在五丈原那段,声音跟着沉下去,像是怕惊扰了什么人似的:“你说,他图什么啊?”

镜头切他特写,灯光底下,那双常年笑呵呵的眼睛里,竟晃着水光。评论区炸了——原来不止我们为鞠躬尽瘁的丞相掉泪,连见惯了大场面的刘欢,说起“卧龙”,也藏不住那份心疼。

一、刘欢和诸葛亮,隔了千年,怎么就“对上眼”了?

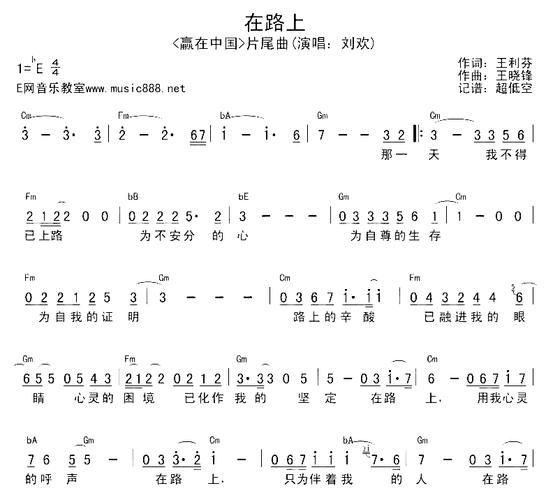

很多人知道刘欢是歌手,却少有人留意他对三国文化的“较真”。早年间他在歌手里唱卧龙吟,开口便是“淡泊以明志,宁静以致远”,那股子苍劲里裹着悲怆,让无数人起鸡皮疙瘩。后来在文化类节目里聊历史,他从不飙高音,倒像个老学究,掰着手指讲赤壁之战的东风,讲隆中对的布局,眼神亮得像揣着火种。

他凭什么共情诸葛亮?或许是因为他们骨子里的“理想主义”。刘欢在节目里提过:“他(诸葛亮)出来辅佐刘备,不是没退路的。本身在隆中也是高卧之人,非要把自己架到那个位置。”这话说得像在说自己——当年从音乐学院出来,有人劝他别碰影视配乐,“太吃力不讨好”,他偏要写北京人在纽约,写胡雪岩,明知难,却非要啃下那些“有分量”的角色。

“他(诸葛亮)大概也知道自己选了条多难的路吧?”刘欢有次私下聊天说,“刘备对他,是‘如鱼得水’,可这份‘水’,也成了捆住他的绳。”

二、那一声“可惜”,哭的不是败仗,是“求不得”

刘欢哭诸葛亮,不是因为“出师未捷身先死”的悲壮,而是为那句“万事已休”的无奈。他在访谈里讲过一段细节:“你读出师表,看他劝后主‘亲贤臣,远小人’,字字泣血——哪里是劝君主,分明是托孤啊。”

他说到这儿,自己都停了半晌,才缓过神:“他比谁都清楚,北伐成功率渺茫,可为什么还要去?因为那是‘承诺’。对刘备的承诺,对汉室的承诺,更是对自己的承诺。”

这份“执念”,刘欢懂。他早年身体不好,医生劝他别熬夜搞创作,他偏要憋着写霸王别姬的主题曲,“总觉得不写到位,对不起那个角色”。就像诸葛亮明知不可为而为之,他也是“非要把心里的那口气吐出来”。

所以当他讲“星落秋风五丈原”,声音会突然哽住:“你说,他躺在病床上,是不是还在想‘再给我一年,我就能完成遗愿’?可惜啊,时间不等人,更不等英雄。”

三、为什么我们听刘欢说诸葛亮,还是会跟着流泪?

有人说,刘欢的哭,是“文化人的共情”。他不说“鞠躬尽瘁”这种空话,非要落到“他夜里写出师表时,手是不是在抖?”这种细节上;也不提“千古第一相”的虚名,反而问“他有没有后悔过,出山前没多享受几天清福?”

这种“把英雄拉下神坛”的讲述,恰恰戳中了现代人的心事。我们何尝没有过“诸葛亮时刻”?为公司方案熬了三天三夜,最终项目黄了;为朋友两肋插刀,却换来一句“你太较真”……我们看着他五丈原的秋风,就像看到了自己某个深夜的狼狈与不甘。

刘欢说:“诸葛亮的悲剧,不在于他失败了,而在于他‘成功’地让自己再也没有回头路。”可这份“不回头”,恰恰让我们看到最珍贵的东西——是明知山有虎,偏向虎山行的孤勇;是把命搭上,也要把事做成的信义。

说到底,刘欢的眼泪,是替所有“向光而行”的人流的。

我们敬重诸葛亮,不是因为他赢了什么,而是他输了所有,却没输掉那口气;我们听刘欢讲他掉泪,也不是因为同情,而是在那个“鞠躬尽瘁”的身影里,看到了自己的影子——谁还没个“图什么”的时候呢?图的是一份心之所向,图的是“我尽力了”的坦然。

或许,这就是历史人物的温度:他们从泛黄的书页里走过来,在刘欢的歌声里、泪光里,又活成了我们心中那盏不灭的灯。