提起华语乐坛的“殿堂级”歌手,刘欢和张学友的名字几乎是绕不开的标签。一个被圈内人称为“活着的录音棚”,现场能把每首歌都唱成“原版复刻”;一个被歌迷捧上“歌神”宝座,四十年舞台生涯唱遍全球却依然场场爆满。可奇怪的是,明明两人都顶着“华语唱功天花板”的称号,听感、风格甚至给人的印象,却像是来自两个完全不同的音乐星球——一个像深不见底的潭,醇厚得能沉淀岁月;一个像汹涌的海,澎湃得能掀起风浪。他们到底强在哪?谁的唱功更能称为“无敌”?

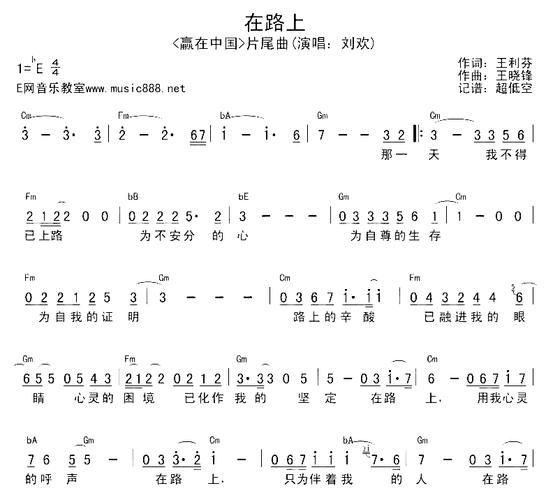

先说刘欢:华语乐坛的“活体教科书”,唱功里的“定海神针”

刘欢的唱功,最让人服气的从来不是技巧炫技,而是那种“怎么唱都不算错”的绝对控制力。学过声乐的人都知道,真正的高手,是把“难”唱得“容易”,把“复杂”唱得“自然”。刘欢就是这其中的典范。

他的音域宽得吓人——从低音区千万次的问里那种沉得像要坠入深渊的胸腔共鸣,到高音区好汉歌里拔地而起的嘹亮激昂,中间还有弯弯的月亮那种娓娓道来的中音区,像老茶一样温润醇厚。更绝的是,他能在同一首歌里完成从弱到强、从真声到假声的无缝切换,比如从头再来,“心若在梦就在”那句,“在”字从气声的铺垫到真声的爆发,情绪层层递进,像一把钝刀子割在心上,不猛却后劲十足。

现场更是他的“主场圈粉神器”。2018年歌手总决赛,他唱了首夜,全程无修音,53岁的年龄,气息稳得像20岁的专业歌手,尾音控制得像被尺子量过一样精准,连转音里的细微颤音都和录音室版本分毫不差。圈内人评价刘欢:“他的嗓子不是‘乐器’,是‘乐器制造大师’,随便哼两句都是声乐教科书。”这种把技术刻进本能的能力,华语乐坛能跟他比的,掰着指头都数得过来。

再看张学友:“歌神”的江湖,是情感与技巧的“双向奔赴”

如果说刘欢的唱功是“技术的极致”,那张学友就是“情感的极致”。他的嗓子条件其实不算顶级——音域不如刘欢宽,高音也不像他那么“无机质”,但张学友有个本事:能把每个字都唱进你心里。

你看他的情歌,吻别里“我的世界开始下雪”那句,“雪”字带着气声的哽咽,像真的能看到恋人转身时眼里的泪水;一路上有你反复唱“分手的手挥挥手,却离不开你眼眸”,中音区的磁性混着小心翼翼的挽留,连听的人都觉得“如果我是他,肯定心软”。这种“共情力”,不是靠飙高音、飙转音堆出来的,而是对每一句歌词的吃透——他知道哪个字该重,哪个音该拖,哪里该停,哪里该爆。

张学友的现场更是“封神”的代名词。他开演唱会,从不靠伴舞、舞台特效撑场面,就一张麦克风,从头唱到尾,四小时下来嗓子不沙、气息不乱,反而越唱越有味道。1995年“友学友”演唱会唱李香兰,前奏一起,全场万人合唱,他在台上哽咽着说“谢谢你们陪我走过这么多年”,那场面比任何特效都催泪。这就是“歌神”的底气:技巧是为情感服务的,观众要的不是“完美无缺”,而是“真情实感”。

他们到底在“比”什么?华语乐坛,本就不该只有一种“强大”

其实啊,刘欢和张学友的唱功,从来就不是“谁更强”的问题,而是“不同维度的强大”。

刘欢是“学院派的标杆”——他的唱功像一座精密的建筑,每个声部、每个气息、每个转音都有章法,是业内公认的“声乐标准”。从弯弯的月亮的国民度,到北京欢迎你的宏大叙事,再到甄嬛传里凤凰于飞的古典韵味,他能驾驭各种风格,却始终带着知识分子的厚重感,像一杯老普洱,越品越有回味。

张学友是“流行乐的巅峰”——他的唱功像一场汹涌的潮水,看似随性,实则暗流汹涌。从饿狼传说的劲爆,到只想一生跟你走的温柔,再到忘记你我做不到的撕心裂肺,他总能抓住流行音乐最核心的“情绪共鸣”,让每个普通人都能在他歌声里找到自己的影子。就像一杯烈酒,入口烧喉,却让你记住那份真实的烫。

所以,何必问谁更强呢?华语乐坛能有刘欢这样的“定海神针”,是幸事;能有张学友这样的“情感灯塔”,也是幸事。他们的存在,告诉我们:真正的“唱功”,从来不是技术的堆砌,而是用声音讲故事、用音乐打动人心的能力。就像刘欢说的:“唱歌不是比谁高,是谁的声音能让别人记住。”张学友也说:“我不当‘歌神’,我只想当能让你们听进心里的歌手。”

或许,这才是华语乐坛最该有的样子——有人用技术惊艳时光,有人用温暖慰藉岁月。而刘欢与张学友,恰是这两种“强大”最美的模样。