提起“天王”“歌神”,很多人会想到香港乐坛的璀璨群星,或是内地的当红流量。但如果有人说“千万之王”,或许最先蹦出来的,是那个戴着黑框眼镜、不耍帅却自带光芒的大个子——刘欢。

你敢信吗?90年代初,当内地音乐还在摸索时,他的千万次的问就火遍全国,磁带销量悄悄破了千万;后来好汉歌一响,全国老百姓跟着吼“大河向东流”,那旋律刻进了三代人的DNA;再到好声音导师台上,他一句“别糟蹋好歌”,让多少年轻选手红了眼眶,也让全国观众记住了这个“真性情”的音乐老炮儿。

第一把“千万”:作品是天,更是人品的底色

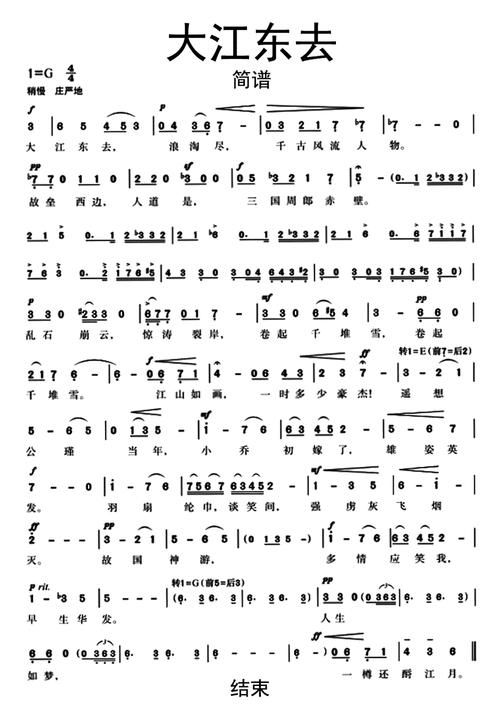

1990年,电视剧北京人在纽约火遍全国,片尾曲千万次的问一出来,整个乐坛都震了。那不是当时流行的港台情调,也不是激昂的进行曲,而是一种带着悲怆又充满力量的吟唱,像是在问命运:“千万里,千万里,我追寻着你……”

很少有人知道,这首歌是刘欢在厕所里写的。当时剧组缺片尾曲,他抱着吉他琢磨了两天,突然在洗手间冒出一句“千万次的问”,旋律就像打开了水龙头,哗哗地流了出来。后来录音时,他拒绝了过多修饰,就用最本真的声音唱,结果成了多少人心中“不可超越的经典”。

从少年壮志不言愁到弯弯的月亮,从从头再来到天地在我心”,他的歌从来不炫技,却总能戳中人心最软的地方。90年代,他的专辑销量累计破千万,在那个没有互联网、全靠磁带传播的年代,这意味着什么?意味着每10个中国人里,就有1个听过他的歌。这哪是“千万销量”,这分明是用声音在一代人心里盖了章。

第二把“千万”:舞台下的“轴”,是对音乐的较真

很多人说刘欢“轴”,认死理,一根筋。可正是这份“轴”,让他在浮躁的娱乐圈里,成了“异类”,也成了标杆。

拍好声音那几年,他44岁,坐在导师椅上,永远穿着一身黑西装,不抢镜,不多话,可点评起来句句见血。有个学员唱流行歌,非要加花腔,他直接摆手:“你唱的是流行,不是美声,别糟蹋好歌。”还有次,学员为了比赛效果改歌,他急了:“这首歌不是这么写的,你把人家的魂改没了!”

观众爱看,说刘欢“真”;同行服气,说刘欢“懂”。可只有他自己知道,这份“轴”背后,是对音乐的敬畏。他拒绝过无数商业演出,因为“歌不对味”;他推掉了好几部电视剧的主题曲,因为“角色和歌不搭”。有次记者问他:“您不觉得亏吗?”他笑了笑:“音乐这东西,要么不唱,要么要对得起听歌的人。”

这份较真,让他成了“千万观众心中的定心丸”。不管乐坛怎么变,有刘欢在,大家就觉得:嗯,好音乐还在。

第三把“千万”:名利场外的“傻”,是艺术家的人情味

比起“歌王”,刘欢更像一个“沉迷音乐的孩子”。他1991年就登了春晚,后来却越来越少出现在公众视野,不是因为“过气”,而是他把时间全花在了学术上——去美国访学、研究西方音乐理论,回国后在中央音乐学院当教授,一教就是20年。

有学生回忆,刘欢上课从来不摆架子,会给每个学员改谱子,嗓子哑了还坚持说话;他会跟学生聊摇滚、聊爵士,甚至聊最新的流行歌曲,“只要是好音乐,不分高低贵贱”。

私下里,他更像个“老顽童”。爱飙车,收藏了十几辆老爷车,没事就开着满城转;爱做饭,给女儿炖红烧肉能研究一下午;还爱跟老婆打趣,被网友拍到在菜市场砍价,活脱脱一个“邻家大哥”。

有人问他:“您放着千万片酬的商演不接,跑去教书、买菜,不觉得浪费吗?”他挠挠头:“钱够花就行,教出来的学生能写出好歌,比啥都强。”

结语:真正的“千万之王”,是刻在时光里的坐标

如今,刘欢61岁,很少唱歌也很少露面,但只要他一开口,还是那个声音——沧桑中带着温柔,厚重里藏着力量。

从磁带销量的千万,到观众心里的千万,再到对音乐初心的千万坚守,刘欢用一辈子证明:真正的“王”,从来不是靠包装和流量堆出来的,而是靠一首首好歌、一份份坚持,在时光里刻下的坐标。

所以下次再问“谁是华语乐坛的千万之王”,或许答案只有一个——那个唱着“千万次的问”,却从未在音乐中迷失自己的刘欢。毕竟,能用声音影响一代人的人,才是真正的“千万之王”。